クリント・イーストウッドがラストで仄かに提示してみせる、“希望”の物語

【思いっきりネタをばらしているので、未見の方はご注意ください。】

ジョン・フォード、ビリー・ワイルダー、アルフレッド・ヒッチコック、フランク・キャプラ、ウィリアム・ワイラー、デヴィッド・リーン、黒澤明…。

映画史にその名を刻む名監督たちは皆、円熟期~晩年期に達するや、自由闊達なタッチが影を潜めて枯淡の味わいを濃くしていくものだ。

だがクリント・イーストウッドは違う。70の齢を過ぎても作品は枯れることを知らず、むしろそのダイナミズムは深化の一途を辿っている。老境にさしかかってから「キャリア最高傑作」を次々に更新する映画作家なんぞ、イーストウッド以外にいないんではないか。

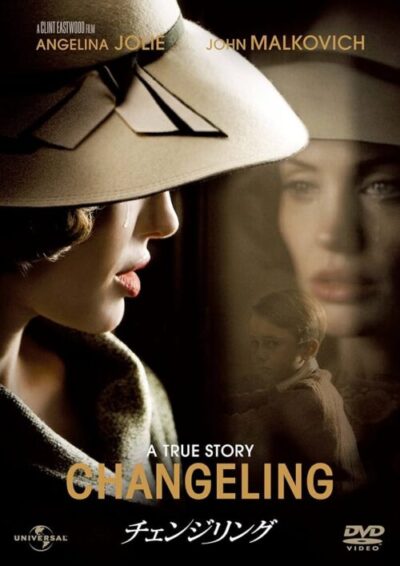

1920年代にアメリカで実際に起きた「ゴードン・ノースコット事件」をモチーフにした『チェンジリング』(2008年)もまた、クリント・イーストウッドが映画界の“レジェンド”であることを、改めて証明してしまった傑作。

クライム・ストーリーでありながら反権力ドラマとしても堅牢な完成度を誇り、家族ドラマとしての要素も持ち合わせている。

そして何より、彼のフィルモグラフィー全てに通底する“救済”というテーマが、あらゆる登場人物に乱反射して、冷徹なまでに運命を定めていく。

イーストウッドの所業はまさに“神”に等しい。だがその神の御業は、決して映画的にバランスのとれたものに非ず。全体の均衡を崩すほどのアブノーマルさが滲み出ることによって、彼は“神”の玉座に君臨しているんである。

連続殺人犯が絞首刑に処されるシーンが、異様に長尺なのは何故だ。アンジェリーナ・ジョリーの唇が異様に赤いのは何故だ。

ジョン・マルコヴィッチ演じる長老派教会の牧師が、異様なほど存在感が希薄なのは何故だ(かつて『シークレット・サービス』(1993年)で、イーストウッドと命のやり取りをした故か?)。異様、異様、異様。その異様さこそがイーストウッドの真骨頂である。

異様といえば、イーストウッド映画では、イノセントを体現する者は常に悲劇に据え置かれる。『チェンジリング』もまた同様。暗闇を人一倍恐れた9歳のウォルター・コリンズ君は、少年の血にまみれた殺人鬼の手によって、永遠の暗闇へと閉じ込められてしまう。

さしずめ、息子を救済すべく奔走するクリスティン・コリンズ(アンジェリーナ・ジョリー)は、イーストウッド自身に女性性を付与されたダーティ・ハリー。彼女は汚職にまみれた警察機構に、単身闘いを挑む。

精神病院で出会った元売春婦に「時には使うべき言葉を使わなくては」と諭されて、警察とグルの医院長に「クソ食らえ!」と言い放つシーンは、彼女がダーティ・ハリーであることの何よりの証左だろう。

凄惨を極める連続少年誘拐殺人、腐敗しまくったロサンゼルス市警察。アメリカのダークサイドを暴きつつも、『チェンジリング』は決して『ミスティック・リバー』(2003年)のような諦観に染まってはいない。

これは“希望”の物語である。『ミスティック・リバー』のショーン・ペン、ケビン・ベーコン、ティム・ロビンスが最後に失ってしまった“希望”を、この映画ではラストで仄かに提示してみせる。

もともとこの映画、監督にオファーされたのはロン・ハワードだったらしい。しかし彼は『チェンジリング』の脚本を読んで、「これは俺よりもイーストウッドのほうが向いているテーマだ!」と確信。自らはプロデューサーに回り、イーストウッドにディレクターズ・チェアを用意したという。

ロン・ハワードは、“希望”のドラマを映画界のリビング・レジェンドに託した。「Hope」と一言残して去って行くアンジェリーナ・ジョリーの横顔。単なる楽観主義ではなく、諦観のその向こうにある“希望”を、その美しい横顔は見据えている。

この神々しいショットを撮れる映画監督は、現在のところクリント・イーストウッドただ一人なのである。

- 原題/Changeling

- 製作年/2008年

- 製作国/アメリカ

- 上映時間/142分

- 監督/クリント・イーストウッド

- 製作/クリント・イーストウッド、ブライアン・グレイザー、ロン・ハワード、ロバート・ロレンツ

- 製作総指揮/ティム・ムーア、ジム・ウィテカー

- 脚本/J・マイケル・ストラジンスキー

- 撮影/トム・スターン

- プロダクションデザイン/ジェームズ・J・ムラカミ

- 衣装/デボラ・ホッパー

- 編集/ジョエル・コックス、ゲイリー・ローチ

- 音楽/クリント・イーストウッド、ミナミ・カトウ

- アンジェリーナ・ジョリー

- ジョン・マルコヴィッチ

- ジェフリー・ドノヴァン

- コルム・フィオール

- ジェイソン・バトラー・ハーナー

- エイミー・ライアン

- マイケル・ケリー

- ジェフ・ピアソン

- デニス・オヘア

最近のコメント