- 『エンパイア・オブ・ライト』サム・メンデス

- 『TAR/ター』トッド・フィールド

- 『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』クリストファー・マッカリー

- 『イニシェリン島の精霊』マーティン・マクドナー

- 『ポトフ 美食家と料理人』トラン・アン・ユン

- 『首』北野武

- 『オオカミの家』クリストバル・レオン、ホアキン・コシーニャ

- 『ボーンズ アンド オール』ルカ・グァダニーノ

- 『フェイブルマンズ』スティーヴン・スピルバーグ

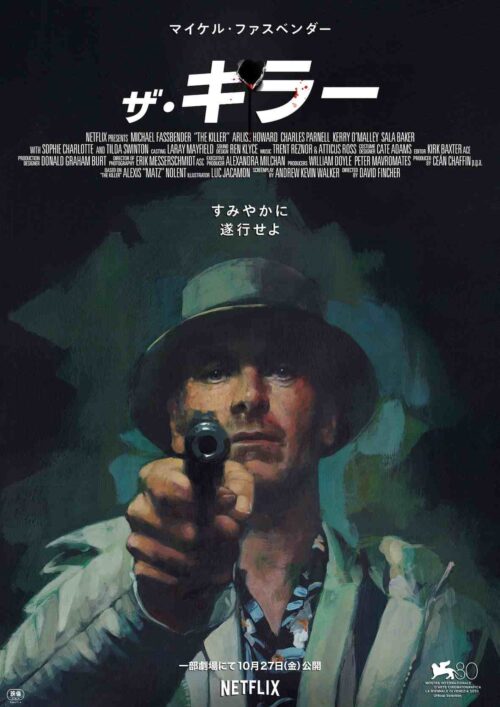

- 『ザ・キラー』デヴィッド・フィンチャー

- 『Pearl パール』タイ・ウェスト

- 『aftersun/アフターサン』シャーロット・ウェルズ

- 『モリコーネ 映画が恋した音楽家』ジュゼッペ・トルナトーレ

- 『レッド・ロケット』ショーン・ベイカー

- 『EO イーオー』イエジー・スコリモフスキ

- 『白鍵と黒鍵の間に』冨永昌敬

- 『小説家の映画』ホン・サンス

- 『ファースト・カウ』ケリー・ライカート

- 『ミュータント・タートルズ:ミュータント・パニック!』ジェフ・ロウ

- 『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』ホアキン・ドス・サントス、ケンプ・パワーズ、ジャスティン・K・トンプソン

- 『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』ジョン・フランシス・デイリー、ジョナサン・ゴールドスタイン

- 『ショーイング・アップ』ケリー・ライカート

- 『怪物』是枝裕和

- 『雄獅少年/ライオン少年』ソン・ハイペン

- 『別れる決心』パク・チャヌク

- 『市子』戸田彬弘

- 『アンダーカレント』今泉力哉

- 『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』アーロン・ホーヴァス、マイケル・ジェレニック

- 『ザ・クリエイター/創造者』ギャレス・エドワーズ

- 『ノースマン 導かれし復讐者』ロバート・エガース

- 『ジョン・ウィック:コンセクエンス』チャド・スタエルスキ

- 『小さき麦の花』リー・ルイジュン

- 『古の王子と3つの花』ミッシェル・オスロ

- 『AIR/エア』ベン・アフレック

- 『BLUE GIANT』立川譲

- 『イノセンツ』エスキル・フォクト

- 『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』マーティン・スコセッシ

- 『窓ぎわのトットちゃん』八鍬新之介

- 『若き仕立屋の恋 Long version』ウォン・カーウァイ

- 『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』ジェームズ・ガン

- 『ザ・フラッシュ』アンディ・ムスキエティ

- 『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』古賀豪

- 『福田村事件』森達也

- 『キングダム 運命の炎』佐藤信介

- 『ザ・ホエール』ダーレン・アロノフスキー

- 『バービー』グレタ・ガーウィグ

- 『最後まで行く』藤井道人

- 『ダークグラス』ダリオ・アルジェント

- 『君は放課後インソムニア』池田千尋

- 『終わらない週末』サム・エスメイル

- 『マイ・エレメント』ピーター・ソーン

- 『逆転のトライアングル』リューベン・オストルンド

- 『バビロン』デイミアン・チャゼル

- 『SHE SAID/シー・セッド その名を暴け』マリア・シュラーダー

- 『ベネデッタ』ポール・バーホーベン

- 『キリエのうた』岩井俊二

- 『正欲』岸善幸

- 『マエストロ その音楽と愛と』ブラッドリー・クーパー

- 『イビルアイ』アイザック・エスバン

- 『ノック 終末の訪問者』M・ナイト・シャマラン

- 『ナポレオン』リドリー・スコット

- 『愛にイナズマ』石井裕也

- 『ゴジラ-1.0』山崎貴

- 『search #サーチ2』ウィル・メリック、ニック・ジョンソン

- 『VORTEX』ギャスパー・ノエ

- 『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』ジェームズ・マンゴールド

- 『独裁者たちのとき』アレクサンドル・ソクーロフ

- 『ほつれる』加藤拓也

- 『枯れ葉』アキ・カウリスマキ

- 『マッシブ・タレント』トム・ゴーミカン

- 『トリとロキタ』ダルデンヌ兄弟

- 『エゴイスト』松永大司

- 『水は海に向かって流れる』前田哲

- 『ヒッチコックの映画術』マーク・カズンズ

- 『コカイン・ベア』エリザベス・バンクス

- 『セールスガールの考現学』センゲドルジ・ジャンチブドルジ

- 『聖地には蜘蛛が巣を張る』アリ・アッバシ

- 『658km、陽子の旅』熊切和嘉

- 『グランツーリスモ』ニール・ブロムカンプ

- 『ウーマン・トーキング 私たちの選択』サラ・ポーリー

- 『イコライザー THE FINAL』アントワーン・フークア

- 『ヨーロッパ新世紀』クリスティアン・ムンジウ

- 『SISU/シス 不死身の男』ヤルマリ・ヘランダー

- 『バーナデット ママは行方不明』リチャード・リンクレイター

- 『アダマン号に乗って』ニコラ・フィリベール

- 『アントマン&ワスプ:クアントマニア』ペイトン・リード

- 『母の聖戦』テオドラ・ミハイ

- 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』ダニエル・クワン&ダニエル・シャイナート

- 『探偵マーロウ』ニール・ジョーダン

- 『モナ・リザ アンド ザ ブラッドムーン』アナ・リリ・アミリプール

- 『イ・チャンドン アイロニーの芸術』アラン・マザール

- 『ちひろさん』今泉力哉

- 『熊は、いない』ジャファル・パナヒ

- 『ドミノ』ロバート・ロドリゲス

- 『オペレーション・フォーチュン』ガイ・リッチー

- 『悪い子バビー』ロルフ・デ・ヒーア

- 『Single8』小中和哉

- 『BAD LANDS バッド・ランズ』原田眞人

- 『クエンティン・タランティーノ 映画に愛された男』タラ・ウッド

- 『クリード 過去の逆襲』マイケル・B・ジョーダン

- 『ヒトラーのための虐殺会議』マッティ・ゲショネック

- 『雑魚どもよ、大志を抱け!』足立紳

- 『ハート・オブ・ストーン』トム・ハーパー

- 『ジャン=リュック・ゴダール 反逆の映画作家(シネアスト)』シリル・ルティ

- 『リバー、流れないでよ』山口淳太

- 『バンクシー 抗うものたちのアート革命』エリオ・エスパーニャ

- 『苦い涙』フランソワ・オゾン

- 『栗の森のものがたり』グレゴール・ボジッチ

- 『屋根裏のラジャー』百瀬義行

- 『Gメン』岸優太

- 『日の丸 寺山修司40年目の挑発』佐井大紀

- 『カード・カウンター』ポール・シュレーダー

- 『MEG ザ・モンスターズ2』ベン・ウィートリー

- 『めためた』鈴木宏侑

- 『シング・フォー・ミー、ライル』ジョシュ・ゴードン、ウィル・スペック

- 『月』石井裕也

- 『キリング・オブ・ケネス・チェンバレン』デイビット・ミデル

- 『ウェルカム トゥ ダリ』メアリー・ハロン

- 『アルマゲドン・タイム ある日々の肖像』ジェームズ・グレイ

- 『アステロイド・シティ』ウェス・アンダーソン

- 『生きる LIVING』オリバー・ハーマヌス

- 『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』渡辺一貴

- 『6月0日 アイヒマンが処刑された日』 ジェイク・パルトロー

- 『青いカフタンの仕立て屋』マルヤム・トウザニ

- 『赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。』福田雄一

- 『コロニアの子供たち』マティアス・ロジャス・バレンシア

- 『アリスとテレスのまぼろし工場』岡田麿里

- 『怪物の木こり』三池崇史

- 『沈黙の艦隊』吉野耕平

- 『ドリーム・ホース』ユーロス・リン

- 『ソフト/クワイエット』ベス・デ・アラウージョ

- 『シン・仮面ライダー』庵野秀明

- 『クレイジークルーズ』瀧悠輔

- 『レジェンド&バタフライ』大友啓史

- 『エンドロールのつづき』パン・ナリン

- 『探偵ポアロ:ベネチアの亡霊』ケネス・ブラナー

- 『エクソシスト 信じる者』デヴィッド・ゴードン・グリーン

- 『隣人X -疑惑の彼女-』熊澤尚人

ロジャー・ディーキンスによる蠱惑的なシンメトリー。トレント・レズナー&アッティカス・ロスによる静謐なサウンド。そしてサム・メンデスによる演劇的な語り口。はい、誰がなんと言おうと、僕はこういう映画が好きなのです。

時間を支配し楽団を独裁する女性指揮者が、次第に時間をコントロールできなくなって崩壊していく物語を、字義通り映画の中の時間(編集)も崩壊させることで描くという、超絶ヤバい映画。2時間38分という長尺は、もはや意図的な時間的失調なのでは。

これはもはや映画というよりは映画に似た何かであり、ストーリー至上主義に対するトム・クルーズの強烈なカウンター。ひたすら強度の高い映像を刮目し続ける163分。『トップガン マーヴェリック』は、老いてなお生身のアクションに挑戦するというトム・クルーズ的主題と物語がマッチしていたから映画として語れたけど、本作はそれすらも通り越して、バスター・キートン的アクションをただただ眺め続けるだけという凄まじい体験。言語化無理。

物語の構造は、ほとんどデミアン・チャゼルの『セッション』。偉大なドラマーになるために主人公がする選択と、ブレンダン・グリーソンがする選択は本質的に同一。「時間がない」「何かを残したい」という欲求と、その代償として自らを罰するというトンデモプロットに、ただただ悶絶。

序盤の躍動的なカメラワークが、終盤ではフィックスへと変貌を遂げていく見事な計算。蝋燭や窓から漏れる太陽の光、光源が映像に登場するプラクティカルライティングの使用。映像詩人ぶりが遺憾なく発揮された傑作。

まさかの戦国版“おっさんずラブ“。しかもびっくりするくらいにコメディ。それでいてR15+。だんだんたけし軍団の暗喩に見えてくる展開も含め、こんな映画を撮れる監督は北野武しかいない。秀吉演じるたけしが途中で叫ぶ「秀長、馬鹿野郎!」が「ダンカン、馬鹿野郎!」に聞こえてしまう。

デヴィッド・リンチよりも悪夢的で、ヤン・シュヴァンクマイエルよりも絵画的。映画『コロニアの子供たち』にも登場した、元ナチス党員によるコミューン「コロニア・ディグニダ」を参照して、全体主義への抵抗が服従に染まっていくプロセスをシュールに描く。奇想映画の新たな傑作。

孤独な魂を抱えた男女のロードムービーにしてカニバリズム映画。ルカ・グァダニーノはホラー的要素を極力抑制して、社会からはみ出した若者の青春物語として素描する。たった一人でこの世界に対峙しようとする、痩せこけたティモシー・シャラメの半裸が痛ましい。傑作です。・・・どうでもいいけど、この映画の「人を喰べて生きる若者たちを描いて、世界が賛否両論。」ってコピー、あまりにも酷くないですかね。言い回しも酷いし、内容もほぼ何も言ってないに等しいし。

何だかずっと冷静に見ることができなかった。特にラストは軽いパニック状態になった。僕が映画を愛するきっかけとなった2つの世界線が不意に繋がったかのような感覚。全然ウェルメイドじゃないし、すっごいヘンな映画だと思うけど、その歪さにスピルバーグの凄みを感じてしまう。

デヴィッド・フィンチャー流「プロフェッショナル 仕事の流儀」。フリードキンとかジョン・シュレシンジャーの70年代ノワールを彷彿とさせる、大傑作。物語ではなくあくまで語りに奉仕する、映像作家としてのフィンチャーの懐の広さに感動。

これは閉じられた『オズの魔法使』であり(実際にカカシもドロシーという名前の少女も出てくる)、ホラーに見せかけた家族ドラマ。タイ・ウェスト監督の、緩急をつけた演出手腕も見事。そして何よりもミア・ゴス!ミア・ゴス!ミア・ゴス!いやもう、ぶっ飛ばされた。

いやー素晴らしすぎる。過去と現在が不意に繋がる横パン、いつまでも不明瞭なままのポラロイド写真、二人が太極拳している横の看板に書かれている文字。繊細かつ計算し尽くされた演出に驚嘆しまくり。そして何よりも、全編を貫く不穏さ。参った。

偉大なるマエストロ、エンニオ・モリコーネに密着したドキュメンタリー。監督は『ニュー・シネマ・パラダイス』などでタッグを組んだジュゼッペ・トルナトーレで、超絶ハイテンポで興味深いエピソードが語られる。いやマジで、これはもう立派な映画史ですよ。

片田舎でのしょーもない人間たちのしょーもない(でも愛すべき)話。急激ズームとか、インシンクのダサカッコいい使い方とか、フルチン疾走とか、エロかわストロベリーとか、いちいちツボ。ショーン・ベイカーって夕暮れ時撮らせたら天下一品ですね。あと工場の夜景の艶かしさ。

ロベール・ブレッソンの『バルタザールどこへ行く』を下敷きにして、御年84歳の老匠イエジー・スコリモフスキがやりたい放題。ドギつい色彩感覚で世紀末的映像を見せつけたかと思えば、この上なく牧歌的なシークエンスもインサート。正邪と聖俗が入り乱れる、ロバ・ロードムービー。

80年代の夜の銀座だけで繰り広げられる、マジカルストーリー。過去と現在をとんでもなくノンシャラント(無頓着)に、でも精密に行き来する語り口にシビれる。クリスタル・ケイが「Nobody Knows You When You’re Down And Out」を歌うライブシーンは泣きました。

ホン・サンスはフレームの外を意識させる映画作家だけど、今作では虚構から現実に接続させて、キム・ミニへのラブレターになってることに驚愕。二人が向かい合わせで食事している場面で“こちら側”を見つめている少女は、『夜の浜辺でひとり』に登場する謎の男と同一の存在だろう。

西部開拓時代を舞台に紡がれる、料理人と中国人移民との友情。ゆったりと流れる独特のタイム感と不思議な旅情感は、他では代え難い。

あんまり期待してなかったんですが…すいませんでした!!全力土下座します。超絶大傑作。最高のヒップホップ・ムービー。思い出しただけで血湧き肉踊り、ちょっと泣けてくる。本気の本気のオススメ。

ヒーローはヒーローであることを否定されてもヒーロー足り得るのかという“ポスト・ヒーロー映画”でありつつ、マルチバースをより拡張させてあらゆる映像作品をブッコミまくるという、とてつもない超実験作。情報と映像の強度が高すぎて脳がバグる。

すいません、完全にナーメテーターでした。重厚感ゼロ、大河感ゼロ。軽薄なくらいの超絶ハイテンポ、アイディアてんこ盛りの脚本、愛すべき仲間たち。こんなん絶対皆好きだろ。イントロからアウトロまで面白すぎだろ。これ何度も観返すやつだろ。

いやもう、本当に素晴らしい。「ファースト・カウ」もそうだったけど、ケリー・ライカート作品はストーリーが普通に面白い。そして流れる時間の呼吸、フレーミングの美しさ、ディテールの豊かさ。とっても映画的。

文字通り怪物的な映画。見ているあいだ、こちら側が勝手に予想してしまう物語を、「そんなもんじゃない」とばかりに、タンクローリーのような馬力で、そして予想もしない方向へと、どんどん上書きされていく。是枝裕和が新たなフェーズに突入したことを示した一作。

CGバリバリの中国獅子舞バトルと思ったら、それ以上に格差社会の現実を見せつけられるシリアスな作品だった。「もう子供じゃない」と言い続ける主人公チュンが、心身共に成長していくプロセスに涙。そして最後はエンタメとしての強度に感動。こりゃ高評価も納得だわ。

相変わらずパク・チャヌクのクセがスゴいが、やってることは古典的なメロドラマ。彼はいつだってわかりやすいストーリーテリングよりも、その瞬間のエモーションを最大出力する演出を選択する。ラストシーンはなんだか70年代の邦画サスペンスのような趣でした。

自分は何者なのか、自分の居場所はどこなのか、そして自分を取り巻く世界とは何なのか。どこか松本清張の「砂の器」にも通ずる、“業”のミステリー。終盤に訪れる、ある人物と視線を交錯させるシーンは、思わず鼓動が早くなった。間違いなく2023年の重要作。

エモーションが高まると暗転で繋ぎ、決定的瞬間を回避する語り口。ある時は揺らぎ、ある時はフィックスで捉える精緻なカメラワーク。人生の深淵を奥底から見つめるような細野晴臣の音楽。「窓辺にて」も最高だったがが、今泉力哉監督はさらに新しいフェーズに突入したのでは。

批評家からは酷評らしいが、いや最高に面白いじゃんかコレ。キッズムービーとして申し分なし。しかも、ブルックリンのイタリア系移民としてのマリオとルイージがセーブ・ザ・ワールドを通して自己承認していく話なんだよ。それだけでも感動的ではないか。オリジナルのゲーム設定、キャラクターとどう連動させるのか、あまりにも有名すぎるマリオワールドを、この時代にどのように甦らせるのか。少なくとも僕には、これ以上ないカタチで映画化してくれた作品のように思える。最高です。

めちゃめちゃ面白かったのだが、街の看板に書かれていた「ボーリング」というカタカナの棒線の向きが逆だったのは、ブレーランナー感を意識し過ぎてやりすぎだと思ったです。

引いた位置から小舟を捉えて、ぐんぐん近づくと回り込んで船内に入り込み、アムレートのアップになるカットが象徴的なように、ロバート・エガースは役者の表情を焼き付けようとする。アクションではなくキャラの内面に入り込むカメラワークが彼の真骨頂。『ウィッチ』、『ライトハウス』」で組んだA24から離れ、あえてファイナルカット権のないビッグバジェットムービーに乗り出したエガース。アクション映画なのに、マルチではなくワンカメラで突き通しちゃうインディーズ精神に、小生はいたく感動してしまうのであります。

トム・クルーズの生身本気アクションとは対照的に、形式と様式美にこだわったネオ・ノワール。ドニー・イェンもヒロユキ・サナダもさすがの貫禄だが、まさかの抜擢となったシンガーソングライターのリナ・サワヤマが凛とした存在感を発揮してて良き。

中国の農村を舞台に描かれる淡々系ドラマと思ってたらまるで違った。鏡越しに目を合わせる二人の構図の素晴らしさ。家を一から組み立てるシーンのダイナミックなカメラワーク。主人公たちと別農家のキビキビした農作業を一画面に収める対比。感傷に溺れない編集。話も演出も凄すぎる。

極端なまでに削ぎ落とされたシンプルな語り口、壁画のような平面的表現。なのにどこか官能性も感じさせるって、ミシェル・オスロ監督凄すぎるだろ。神話的構造を纏いつつ、家⽗⻑制批判という現代のテーマにも接続しているという、映像的にもストーリー的にも至福の83分。

リスクを承知でJust do it する中年親父たちの胸アツお仕事映画にして、エア・ジョーダン誕生物語。最高じゃん。久々に王道のアメリカ映画を見た!って感じ。『アルゴ』もそうだったけど、ベン・アフレックは畳みかける演出巧すぎ。あと、初めてクリス・タッカーが頼りになる奴に見えた。

いやこれ泣きすぎて死ぬわ。魂撃ち抜かれるわ。ビートに合わせてめっちゃヘッドバンキングしたわ。絶対に劇場で見るべき案件だわ。そして、上原ひろみの天才ぶりに改めて圧倒されるわ。参りました。

大友克洋の『童夢』を彷彿とさせる、少年・少女たちの凄まじいサイキックスリラー。心臓音、時空がねじ曲がるような音、子供の泣き声、風が舞う音、サスペンスを増幅させるSEが非常に細やか。そして何と言っても子供達の目力!

いよいよ顔つきがジャック・ニコルソンに似てきたレオナルド・ディカプリオが、ノータリンな小悪党を演じる206分の超大作。アメリカ先住民連続殺人事件を描いた社会派映画であり、FBI誕生譚を描いたサスペンスであり、スコセッシ十八番の血と暴力に彩られた犯罪映画。

なるほど、これはみんな絶賛するのも納得。非常に理知的で、同時に勇気のある作品かと(その理由は映画を観た方ならわかるはず)。トットちゃんが泣きながら街中を駆け抜けていくシーンで、そのとき彼女が目撃するもの、戦争に駆り出される人々と進行方向を逆にすることで、テーマを明確に打ち出す映像表現に感服。

指と指の交錯。鏡越しの視線。肉体を介在させないエロス。盟友クリストファー・ドイルの匂い立つようなカメラを従えて、ウォン・カーウァイの純情童貞物語が紡がれる。「ピュアな関係性でしか描けない官能映画」というジャンルにおいて、たぶん最高峰の一つなのでは。

移民の物語としての「スーパーマリオ」に感動しまくってたら、こっちは難民というテーマを真正面に据えてきた。しかもクリーチャー&フリークスへの愛をありったけに詰めて。三部作で最もジェームズ・ガンらしさ(トロマらしさ)が爆発した作品なのでは。『灼熱の魂』では冒頭からレディオヘッドの『You and Whose army』を流して物語のトーンを示したが、『GotG3』では『Creep』を流して(しかもアコースティックver)トーンどころか物語のテーマを宣言。よもやジェームズ・ガン映画でトム・ヨークの歌声を聞くことになろうとは。曲でいうと一番アガッたのは、やっぱフローレンス・アンド・ザ・マシーンの『Dog Days Are Over』ですね。この曲が流れたときの多幸感はちょっとハンパなかった。ストレートに突き刺さってきた。

コレ観てて、『ドラえもん』でセワシが説明していたタイムパラドックスを思い出したのは僕だけではないはず。

なるほどコレは高評価なのも納得。『犬神家の一族』→『八つ墓村』という横溝正史的ストーリーラインをなぞりつつ、終盤にかけて京極夏彦的“あやかし”がミックスされ、大団円に繋がっていく。水木しげるの戦争体験が重なる構造も見事。この作品といい、水曜日のダウンタウンの『名探偵津田』といい、ゲームの『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』といい、テレビ東京の『祓除』といい、2023年になって呪い/猟奇殺人的モチーフはさらに有効になっている。マダミスも流行ってるし、このトレンドは来年も続くはず。

初めての劇映画挑戦となる森達也が監督、荒井晴彦が脚本という時点で、もはや映画的事件。恐るべき水道橋博士の怪演。見終わって頭に何故か浮かんだのは、森達也の著書タイトル“世界はもっと豊かだし、人はもっと優しい”。

前作の“要所となる丘を奪取する”というシンプルな設定と、それをケレン味たっぷりに具現化した演出に興奮したのだが、今作も見事。軍事タクティクスものとしての面白さと、荒唐無稽なアクションという水と油の要素を完璧に調合。エンターテイメント大作として申し分なし!!

宗教と無宗教、親と子、夫と妻、薄暗い室内であらゆる二項対立をぶつけ、溶解させていく壮絶な心理ドラマ。何が凄いって、醜いくらいに膨れ上がった巨体を震わせるブレンダン・フレイザーがどこか神性を帯びていて、最後はもはや無垢なるものの象徴にしか見えないのが凄い。

ピカッピカでキラッキラなコーティングを張り巡らせた、グレタ・ガーウィグの知性と全方位的な目配せ。

いやーまさかこんなに笑える映画だったとは。物語が進むに連れてどんどん荒唐無稽さに磨きがかかって、最後はずっと爆笑。序盤のサスペンス描写は正直ちょっとアレだったけど、綾野剛のクレイジーアクトぶりが楽しくて仕方なかった。娯楽作として出色の出来かと。

人々が空を見上げる冒頭の日蝕シーンから不穏さ全開。グラサン女性、襲う犬、視力を失った主人公と、ダリオ・アルジェント過去作に登場したモチーフを入れつつ、孤独な女性と身寄りのない少年の交流という擬似家族モノになってる。しかも感動ではなく恐怖の推進力として。流石。

あ、あと、冒頭の日蝕は、ある意味で巨大な「眼」であって、主人公の行動は全て見られているという隠喩であり、映画は「見る/見られる」メディアであるという宣言でもあり、主人公の視力が失われることの予言にも見えます。

“暗闇の光を収める”という、物語上で天体写真を撮るという行為と、実際の映画での暗闇に浮かび上がる光の表現がシンクロしていて、映像表現としてただただ感動。登場人物の配置など構図も緻密に計算されていて、画面に吸いつけられてしまった。池田千尋監督恐るべし!

極めて暗示的で驚くほど知的なスリラー。差別やヘイトという問題を巧みに織り交ぜながら、人々は現実を直視せずに虚構に逃げ込んでいくということを、映画という<虚構>で表現してしまう手つき。カットバックの多用や恐怖心を煽る不安定な構図も巧み。

スタンリー・クレイマーが60年代に「招かれざる客」で、スパイク・リーが90年代に「ジャングル・フィーバー」で描いた異人種間の恋愛を、ここまでポップに昇華してみせるとは。キャラをステレオタイプに徹することで寓話化できるアニメの強みを感じる。やっぱピクサー凄え。

状況によってヒエラルギーがコロコロ入れ替わる人間の愚かしさをネチっこく描くのが、我らがオストルンド。いやほんとにネチっこい。

過剰で下品で野放図で猥雑で虚無的で理知的で映画愛に満ちた狂気のフィルム、それが『バビロン』。『セッション』のマイルズ・テラーのように、デイミアン・チャゼルは確かな足取りで“向こう側”に足を踏み入れた。一つ思ったのは、ネリーってキャラは“映画そのもの”だったんだろうな、ってこと。マーゴット・ロビーはクララ・ボウを演技の参考にした発言しているが、どこまでも自由で粗野な彼女は、デイミアン・チャゼル自身が愛する映画を具現化した人物に見えた。だから狂おしいほどチャーミングなんだ。僕は断固この映画を支持します。

ニューヨークタイムズの女性記者がワインスタイン事件を追及していく「大統領の陰謀」的アプローチ映画だと思ってたら、被害者たちのバックグラウンドも丁寧に描いた「連帯」の物語だった。開巻30分くらいは、二人の主人公が出産や子育てに奮闘する様子と記者として日々多忙を極める様子を大胆にブツ切りエディットし、中盤以降はしっかりとシークエンスをドラマとして見せていくマリア・シュラーダー監督の演出が巧みすぎ。あと終盤で、一瞬ワインスタインが本当に出てきたかと思ってビックリした。

神への信仰というテーマで神も仏もない話を露悪的に描くバーホーベン先生のお下品演出は衰え知らず。後半は裸祭りだし。ただ肝心のベネデッタが(少なくとも僕には)非常に掴みにくいキャラで、修道院に逃げ込んできたバルトロメア視点で描いた方がスッキリするのでは、と思ってみたり。

岩井俊二は、『ヴァンパイア』あたりから歪なものを歪なまま描くようになった気がしていて、過去と現在の交錯、双子のような二人の女性、淡い死の匂いと言った岩井的コードを散りばめて、本作でもこの上なく歪な作品を撮りあげてみせた。僕は断固支持します。

“虚ろな目ってこういうことを言うのか”という表情をアップで見せつける新垣結衣、端正な佇まいがゆっくり内部崩壊していく稲垣吾郎、生の執着を全く感じさせない磯村勇斗。役者陣は皆素晴らしいが、特に世界との折り合いをつけられない東野絢香の演技に震える。

ブラッドリー・クーパーって、こんなに技巧的な映画作家だったのか。クローズアップで切り返すスタンダードな撮り方をしたかと思えば、遠くにいる被写体を望遠の固定カメラで収めたり、モブキャラをあえてフレームから外したり、徹頭徹尾レナード・バーンスタインとフェリシアだけの世界で構築されている。コンサートシーンが時折挿入されているはいるけれど、基本はバーンスタインとフェリシアの会話劇。“決定的な出来事”はあえて描かず、言葉の端々だけで観客に類推させる作り方が非常に理知的。とにかもかくにも演出家ブラッドリー・クーパーの凄みに圧倒される。

メキシコから届けられた戦慄のダークホラー。やり過ぎなくらいに高血圧な演出っぷり、ツイストの利かせ方は推せる。

M・ナイト・シャマランは一貫して、世界最小単位のコミュニティの視点から、世界最大級スケールの終末論が描いてきたのだ。本作ではそれがより深化して、家族が下す選択がそのまま世界の存亡に関わる、というトンデモ設定にまでイキきっている。極大なるものと極小なるものを対照せしめ、相関させることで、ストーリーがドラマティックに高揚するのだ。この作劇は、彼が新しいフェーズに到達したことを高らかに宣言するものだろう。

連戦連勝を続けるホアキン・ナポレオンの統率ぶりは、今年86歳を迎えてより全能感を発揮するリドリー・スコットの姿に重なる。所々に一点透視図法の構図をインサートさせるビジュアル・センスも健在。それってナポレオン企画が頓挫したキューブリックへのオマージュか?

理不尽な業界でもがき苦しむ松岡茉優が、映画監督デビューの夢に向かって奮闘する物語…と思いきや、中盤以降は泣き笑いの家族ドラマに。優しさ成分が隅々まで染み渡る窪田正孝の芝居が最高。そしていよいよ石井裕也に漂ってきた巨匠の風格。

『ジョーズ』、『ジュラシック・パーク』のエッセンスをふんだんに練りこんだ、まさかのスピルバーグ・トリビュート映画。

デジタルプラットフォームを通じて物語が進行するシリーズ第二弾。スマートウォッチとの連動とか、前作よりITリテラシーは高め。後半やや展開が荒っぽいけど、代行サービスのおじさんハビエルが可愛いので許す。それにしてもどいつもこいつも設定するパスワードが簡単すぎなのでは。

ダリオ・アルジェントとフランソワーズ・ルブランを老夫婦として召喚し、心臓病と痴呆症の末路を容赦なく描く、アルジェント映画よりもホラーな一作。二面分割の手法が、最終盤になって特に効いてくる。

批評的に色々語れるところはあるんでしょうが、そんなのどうでも良くて、ずっとドキドキして、ワクワクして、感動した。そしてラストはこの10年で一番泣いた。スタッフ&キャストの皆さんありがとうございました。このシリーズのファンで良かったです。

予告編でその悪夢的な映像の強度にガツンとやられて、これは必見なりといそいそと観に行ったんですが、想像を上回る煉獄感。これはラングとかシュトロハイムの映画にも近い感覚。一つの絵にスターリンとヒトラーとチャーチルとムッソリーニが収まっているだけでクラクラする。

ストーリーそのものよりも、人物の配置だったり、カメラの位置だったり、精緻な空間設計に感嘆。そして、“何を描き、何を描かないか”の取捨選択の確かさ。門脇麦や黒木華など俳優陣も見事だが、特に生理的イライラを増幅させる田村健太郎が凄すぎる。

ぶっきらぼうなキャラクター、孤独、音楽、そしてペーソス。5年ぶりにメガホンをとったアキ・カウリスマキの新作は、やっぱりアキ・カウリスマキだった。これまでのフィルモグラフィーのなかでも、特に喜劇性が強いのでは(実際に劇場では頻繁に笑い声が起きていた)。

ニコケイがニコケイっぷりを発揮する、めっちゃニコケイな映画。ピアノで弾き語りするニコケイ、崖から飛び降りるニコケイ、二丁拳銃なニコケイ、決め台詞でしたり顔のニコケイ。隅から隅までニコケイの特盛り。結論、『パディントン2』はいい映画です。

社会の周縁に追いやられた擬似姉弟の過酷な物語を、冷徹に見つめるダルデンヌ兄弟の眼差し。姉につきまとう性的搾取すら、容赦なくスクリーンに叩きつける。そして、決してこれみよがしではない手持ち長回しの生々しさ。彼らはドキュメンタリー映画出身であることを思い出した。

よく言う“自然な芝居”ってどんな芝居だよと長年思ってきましたが、その実例を目撃してしまった。映画「エゴイスト」の阿川佐和子。その佇まい、一言一言の声のトーン、一才の虚飾を感じさせない表情。見ているあいだ、俳優ではない彼女の芝居に圧倒され続けた。こういうのを天性の役者っていうのか。

前々から広瀬すずは陽よりも陰のオーラを纏っていると思ってて、まさに今作の不機嫌女子はハマり役。前田哲監督は“何も起きない”日常を切り取るタイム感が素晴らしくて、特に会話のない会話シーンが絶品。大西利空目線で背中越しに広瀬すずが料理をするシーンが神々しい。

黄泉の国からヒッチコックが蘇り、自身のキャリアを振り返るという、破格の構成。マーク・カズンズは、過去ではなく現代と接続させることで、この偉大な映画作家の普遍性を浮き彫りにさせている。

B級映画に期待するほぼ全てのことに対して100点満点で答えてくれる、A級のB級映画。前半のやや鈍重な展開が、中盤以降で一気に爆発する緩急を効かせた語り口も素晴らしい。「絶対こういう死に方だけはしたくない」死に方のオンパレードなのもマル。

タイトルがイミフすぎるが、セックスショップで働く女子大生のグローイングアップモノだった。でもタッチは喉越し爽やか、清涼感ハンパなし。オフビートに流れるタイム感、感傷性なく場面転換するエディットセンス。そして実は最高に楽しい音楽映画だったりもする。あと、サロール役の子がひたすらキュートすぎるんだが、いかんせん名前が覚えられん。バヤルツェツェグ・バヤルジャルガル。バヤルツェツェグ・バヤルジャルガル。バヤルツェツェグ・バヤルジャルガル。

謎解きミステリーではなく、イランに蔓延るミソジニーを犯罪スリラー形式で描いている。後半はほとんどシリアル・キラー目線だし、「セブン」かと思ったら「アングスト/不安」だったみたいな。それにしてもアリ・アッバシ、映画作家としていよいよ風格を帯びてきた。

沈黙ゆえに菊地凛子の表情が雄弁に心情を語る、異色のロードムービー。

レースゲームを通じて、もはやヴァーチャルとリアルの境界線が溶解していることを、かつて「第9地区」で地球人と宇宙人の境界線を溶解させたニール・ブロムカンプが描いているのがミソ。深読みすると、彼自身の映画論のような気もしてくる。

宗教と赦しの物語であり、女性がその主体性を取り戻す物語であり、そして何よりも民主主義に関するディスカッション・ドラマ。『12人の怒れる女』人数良くわからんけど)とでも言うべきか。劇中の「赦しは許容と誤解される」というセリフが頭から離れない。

『ジョン・ウィック』がミニマル・テクノ的なアクション反復映画とするなら、『イコライザー』はサビに至るまでのAメロ、Bメロを愛でるべき正統派アクション。そして第3作目の今回は、イタリアを舞台にすることでAメロの豊穣さが際立っている。そして今作ではダコタ・ファニングが重要な役回りを演じているのだが、思い返してみれば第1作はクロエ・グレース・モレッツが『タクシードライバー』のジョデイ・フォスター的ポジションで登場していた。天才子役でキャリアをスタートした女優たちを召喚するのが、このシリーズの特徴。

多民族が生活するトランシルヴァニアの村を舞台に、分断が進む現在進行形のヨーロッパを描く。実は「熊は、いない」とか「コカイン・ベア」とか、最近活気付いているクマ映画の系譜を継ぐ作品でもある。冬枯れの景色をバックに湖をボートで漕ぐ父子のショットが美しい。

男一匹、ツルハシ担いでナチスを殲滅。あからさまなマカロニ・ウエスタンへの目配せ、『マッドマックス 怒りのデス・ロード』を彷彿とさせる虐げられた女性たちとの連帯、『太陽を盗んだ男』菅原文太ばりの不死身ぶり。もうお腹いっぱいです。

リンクレイターってその諧謔精神で物語を右斜め上から語る印象があったが、これはど真ん中ストレートをミットに放り込んだようなヒューマンコメディ。『TAR/ター』で十分お腹いっぱいだったのに、ケイト・ブランシェットまだこんな芝居見せてくれるのか。

セーヌ川に浮かぶデイケアセンターの木造船にカメラを据え置き、患者たちの自主性を重視した取り組みを静かに見つめるドキュメンタリー。優しく慎ましくも強烈な社会批評。それだけに、「対話よりも薬がなければセーヌ川に身投げしてる」と語る初老の患者の独白が耳に残る。

一人娘の誘拐事件に単身立ち向かう母親の物語。カットを割らず、主人公に寄り添うようなカメラワークで彼女の孤独を浮き上がらせる。いやもう、ダルデンヌ兄弟とミンジウとミシェル・フランコがプロデュースしている時点で骨太映画確定でしょ。しかもこれ実話ベースだそうで。絶句。

SFもファンタジーもアクションも、あらゆるジャンルをパンパンに詰め込んだ、一回では咀嚼不能なパンキッシュでカオティックすぎる家族のヒューマンドラマ。

ハワード・ホークスの「三つ数えろ」もそうだけど、ハードボイルド映画に対してストーリー云々を語ってもあまり意味なし。ひたすらリーアム・ニーソンのダンディズムを浴びればOK。ニール・ジョーダンはその一点においてグッジョブ。不意にヒッチコックと接続したのは驚いた。

今年見た中では指折りにヘンな映画。鳴り響くダブステップのビート、アナ・リリ・アミリプール監督のサイケデリックな映像センスはジャスト好み。個人的には、チョン・ジョンソがハンニバル・レクターばりの拘束着に身を包む姿だけでマル。

自作『ペパーミント・キャンディー』と同じように、時系列を遡っていく形式で語られる、イ・チャンドンの“告白的監督論”。

小さなエピソードを縦積みしていく構成はいかにも今泉力哉っぽいけど、ちょっと全体的に散漫な印象。とにもかくにもオカジを演じる豊嶋花の魅力に尽きます。

リモート映画撮影というトリッキーな設定で閉鎖的なイラン社会を暴き出す、”闘う映画監督”ジャファル・パナヒのヴェネチア国際映画祭審査員特別賞受賞作。

ベン・アフレックとロバート・ロドリゲス監督がタッグを組んだら、想像の斜め上を行きまくるトンデモ・アクションスリラーが出来上がった。途中から何の話を見ているのかさっぱり分からず。あと、画面に映るだけで面白さ5割増のウィリアム・フィクナーの存在感よ。

ツイストの効いたシナリオと粋なセリフ回しは、やっぱりガイ・リッチー。痛快スパイ・アクションの姿を借りて、クセツヨ映画ビジネスの内幕ものになっているのも面白い。それにしてもジョシュ・ハートネット、いつの間にこんな面白キャラになったんだ。あと、「ベスト・ステイサム」というキャッチコピー最高っすね。

1993年にベネチア国際映画祭で審査員特別賞を受賞した作品が、30年の時を経て日本初公開。長い間母親に閉じ込められていた男が、生まれて初めて世界に飛び出す冒険物語。“超”がつくほど変態映画なのにハートウォーミングで、毒々しいのに神々しいというパンキッシュ・ムービー。怪作!

夢、友情、淡い恋が詰まった、ストレートに映画を撮る喜びに満ちた良作。どうしても2023年は、映画を撮ることの呪いを描いた『フェイブルマンズ』に引っ張られてしまうんだけど、8mm映画オタクの青春はこうでなくては。

超高速エディット、マンシンガンのように吹き荒れる会話、カリカチュアされた人物造形があまり好みではない原田眞人監督作品だが、今作ではどうしようもない人間たちのどうしようもない犯罪劇を小気味良く描いて、すべてがプラスの方向に。安藤サクラ×山田涼介のバディ感もナイス。

映画界きっての映画オタクのドキュメンタリーなのだから、そんなの面白いに決まってる。最大の見どころは、ジェイミー・フォックスによるスパイク・リーのモノマネ。最高にヒップ!

いい評判聞かなかったけど、面白いじゃんコレ。“過去を振り払う”って結局「ロッキー」、スタローンの呪縛からの脱却だったんですね。ハイスピードカメラ使いすぎとか前半部分がモッサリしすぎとか色々あるけど、“今を生きる”というテーマはめっちゃ伝わってきた。良き!

ユダヤ人一掃計画に関するヴァンゼー会議をドラマ化した密室会話劇。効率というワードによって残虐的計画が起案され、同意を得るプロセスに戦慄。そして突然出てくる「アウシュヴィッツ」という地名に戦慄。我々観客は、周知の悲劇に向かって状況を見守るしかない。

足立紳が監督・脚本を務めた青春映画。相米慎二『ションベンライダー』を意識したであろうワンシーンワンカットの連続、少年たちのナチュラルな演技もいいですが、何と言っても臼田あさ美演じる母親のチャーミングさに尽きます。

Netflixは火量・物量多めなアクション大作を世に送ってきたが、『ハート・オブ・ストーン』もまた、それに負けず劣らずハイテンションなスパイ・アクション。近未来的ガジェットと肉体アクションの融合という意味では、『ミッション・インポッシブル』シリーズを彷彿とさせる。

“映画とは何か?無だ。何が望みか?すべて。何ができる?何かが。”ゴダールっていつも禅問答みたいなコメントばっかりして煙に巻く御仁というイメージがあったのだが、矛盾を矛盾として受け入れる勇気が彼の本質なんだと気付かされる。

ヨーロッパ企画が前回手がけた「ドロステのはてで僕ら」ほどのインパクトはないし、裸のおじさんがウロウロするみたいな出オチ的演出も気になるけど、主演を務める藤谷理子さんのハツラツとした演技が最高。ぷらすとファンとしては、早織さんが出てくるだけでも評価アップ。

グラフティ・シーンから登場したバンクシーが、その才覚で新しい商業システムを作り上げていくまでを描く。彼がいかにコンセプチュアルな戦略家であるかがよくわかる。バンクシー=マッシヴ・アタックのナジャ説は聞いたことあったけど、同じブリストル出身だったのか。

ほぼアパルトマンのみで展開する室内劇で、映画監督ピーターの美しい青年に対する一方通行LOVEが綴られる。芸術家の報われない恋は哀しくて厄介で残酷。負け戦確定の心理ゲームはハタから見れば滑稽でしかない。そこを露悪的に突いてくる、フランソワ・オゾンの意地悪さよ!

まるでレンブラントやフェルメールのように陰影が強調された撮影は、絵画的。とにかくビジュアル面で絶賛モードな本作ですが、個人的には意外にも楽しい音楽映画だったことがツボ。東方三博士によるお歌のコーナー、いいですよね。我が家でライブして欲しい。

『メアリと魔女の花』以来6年ぶりとなる、スタジオポノックの長編アニメ。イマジナリーを捕食するミスター・バンティングって、要は人の創造物を摂取して生きながらえている我々ライターのことかいな、と思ってドキドキしてしまった。

「先生は美人です!リピート・アフター・ミー!」を強要する吉岡里帆だけでも一見の価値あり。

人々に「日の丸の赤は何を意味していますか?」とゲリラ質問をぶつけ、困惑させ、本音を引き出そうとする伝説的ドキュメンタリーの現代版。作り手がその手法に懸念を抱いていて、寺山修司全肯定ではないのが面白い。

ギャランブラーを主人公に据えたギンギンのマネーゲーム映画かと思ったら、やっぱりポール・シュレーダーらしい贖罪の物語だった。オスカー・アイザックってこんなにノワールが似合う俳優だったのか。そして安定稼働のウィレム・デフォー。魚眼レンズの長回しに息を呑む。

メガ盛りというかメグ盛りというか、常に複数のサスペンス&アクションが同時に進行しているような盛りっぷり。後半はカオスすぎて何の話を見させられているのか、分からなくなる。死亡フラグがついて死ぬ人と死なない人が完全に棲み分けされているので、ドキドキもないし。それにしてもジェイソン・ステイサムの身体能力はどうなっとるんだ。もはや捕食の頂点にいるのは、メガロドンではなくステイサムなのでは。

これどういうタイトルなん?と思いつつ見てたら、文字通りメタ的に物語を更新していく野心作だった。ホン・サンスを彷彿とさせるカットもちらほら。全体的に世界が薄暗い感じの、抑えたトーンの色調も良き!

監督のウィル・スペックとジョシュ・ゴードンは、ミュージカル映画を演出するのは今回が初めて。だからこそ、パセク&ポールのような卓越したソングライティングチームが必要だったのだろう。そして彼らは見事にその期待に応え、オーセンティックなミュージカルナンバーというよりも、「Sir Duke」、「I Like It Like That」、「Steppin’ Out」、「Crocodile Rock」と並べても遜色ないようなポップチューンで作品を彩ることに成功している。

『ジョーカー』のホアキン・フェニックスのように理解不能の人間を映画館という安全圏から眺めるのではなく、磯村勇斗を宮沢りえと対峙させることで彼のロジックを明確にし、観客も思考をフル回転させなければならなくなる立て付けに驚愕。倫理に関するディスカッションドラマ。

単なる安否確認だったはずが、黒人に対する露骨な差別意識から、警察官が退役軍人を殺害するまでに至るリアルタイム・サスペンス。若干、状況が悪化していくサスペンスの積み上げ方が平板的な気もするが、この企画を映画化したこと自体に拍手を送りたい。

サルバドール・ダリといえば「記憶の固執」が有名だが、本作はまさに、ある青年の目を通してダリの記憶=過去を垣間見る構成が面白い。そして、時間が過ぎ去っていくこと=老いへの抗い。一度でいいから、ダリ主催のパーティに参加してみたかった!

とことん丁寧で繊細な家族ドラマ。低い明度、鉛色のような色調のカメラが、不穏さを撒き散らす。声高に差別問題を語るのではなく、日々の暮らしにそっと差別意識が入り込んでいく様子がリアル。で、やっぱアンソニー・ホプキンスが全部さらっていくんですね。

アバンギャルドの臨界点を完全に突破した、形式と構造の映画。もはや砂漠を舞台にしたジャック・タチ『プレイタイム』。僕は完全に置いてかれてしまいました。

黒澤明のオリジナルって構成が型破りだと思うんだけれども、あえてそこはカズオ・イシグロも手を入れることなく、想像以上に忠実なリメイクになってた。そしてビル・ナイのイケオジぶりよ。あと、あえて50年代の設定にしたのは、現代にするとイギリスの役所から苦情が来るからですか?

このシリーズの魅力は変に物語を大きくさせすぎない、小さな不思議性だと思っていて、それは映画版でも継承。あと薄々感じていたけれども、露伴よりも実は泉京香(飯豊まりえ)の方が色々凄いんじゃね?というのを改めて実感。

最重要ナチス戦犯のアドルフ・アイヒマン最期の舞台裏を描いた群像劇。映画としての焦点があんまり定まっていない感じ。

丁寧すぎる語り口が催眠効果を促す。うーん、あまりノレなかったな。

シネフィルからは相当嫌われている福田雄一だが、青柳碧人の同名人気小説を原作することで、単なる会話のボケ・ツッコミだけに陥ることなく、物語としての最低限の構造を有していることは認めるべき。橋本環奈のコメディエンヌとしての実力がいよいよ板についてきた。

ナチス残党によるチリのカルト・コミューンに入れられた少年の物語。妙に勿体ぶった演出で、終始曖昧な眼差しに終始しており、これでは本当の意味でコロニア・ディグニダの悪夢を描いているとは言えないのでは。対象に距離を取りすぎて、心理劇として昇華できていないのも残念。

照れを振り切った青春の蹉跌、製鉄所から発せられる死の匂い、年間ベスト級のポテンシャルを備えた作品だとは思うが、特にクライマックスでの各キャラの行動原理が掴めなくて、置いてきぼりを喰らってしまった。すいません、多分僕が咀嚼できてないだけです。

三池崇史となれば『悪の教典』とか『神さまの言うとおり』系の血塗れバトルロワイヤルを期待してしまうが、サイコパス VS 連続殺人鬼は意外と特撮系アクションで、全体的におとなしめな印象。日本映画界で今最も色気のある俳優は、渋川清彦であることを再確認しました。

原作が80年代に書かれたため、いまだにアメリカが世界の警察を自認する描写には時代錯誤感アリ。海江田演じる大沢たかおの異物感的存在感は流石だが、セリフが平板的で思想が見えてこない。シン・ゴジラっぽい政府描写も凡庸だが、防衛大臣演じる夏川結衣のタカ派っぷりに圧倒される。

うーん、演出がもう一捻り足らない印象。レースシーンがどれも同じようなカット割りだし、“片田舎で育てた競走馬”という割には、すぐに凄腕調教師のもとに送られちゃうから、ローカルヒーロー感が伝わってこないし。とか言っといて最後泣いてますけど。

アーリア人団結を目指す白人至上主義者たちが、のっぴきならない事態へと陥るスリラー。うーん、アンチ多様性という命題と全編ワンカットという手法が有機的に繋がってない印象だし、終盤の展開も凡庸。逆に登場人物が映画のタイトルを口にする前半部がよほどスリリング。

庵野秀明にとっての正義、庵野秀明にとっての幸福、庵野秀明にとってのヒーローが最も純粋な形で表出した作品だった。純粋すぎるくらいに。

恋の不可逆性を描く、サービス満点のミステリー&ロマンティック・コメディ。最高の食事、最高の空間を提供する豪華客船MSCべリッシマって、Netflixという巨大プラットフォームを暗喩しているのかも。

予想の斜め上をいく脚本、段取りが一つ多く感じてしまう演出、急にゴア描写がインサートされたりする唐突さ。正直珍品だとは思うが、決して予定調和にはさせまいという作り手の意思は感じる。何よりもキムタク&綾瀬はるかのスター性が凄い。それでオールOK。

インドのチャイ売りの少年が映画監督の夢へ向かって走り出す感動作ということですが、うーんごめんなさい、乗り切れなかったです。一枚絵としてのビジュアルはいいんだが、エモーションが高まりそうになると、カットがブツ切りされて気持ちが寸断される編集が残念すぎ。映画技師のおじさん、魔法のような料理の腕で美味しいお弁当を作ってくれるお母さん、生き甲斐を失っているお父さん、映画好きの仲間たち、いいキャラクターがいっぱいいるのに、編集のせいで機能的にストーリーに寄与できてない。「映画とは光である」という宣言はサイコーなんだけどなあ。

いつも、いらんことばっかりやっているケネス・ブラナーの演出が個人的に受け付けられないのだが、今回はポアロシリーズで最もいらんことやっとる。あのGoProっぽい演出はなんなんだ。ミシェル・ヨーの使い方も勿体無い。

やっちまったなブラムハウス。やっちまったなデヴィッド・ゴードン・グリーン。エレン・バースティンの無駄遣いが悲しすぎる。

差別するものは差別される側にならないとその気持ちが理解できないという安易な展開、あまりにも悪意に満ちた週刊誌の編集部の描き方、全てがマイナスの方向に行ってしまった残念すぎるSFラブストーリー。

OTHER RANKINGS

- 1.

- 『TAR/ター』 トッド・フィールド

- 2.

- 『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』 マーティン・スコセッシ

- 3.

- 『枯れ葉』 アキ・カウリスマキ

- 4.

- 『EO イーオー』 イエジー・スコリモフスキ

- 5.

- 『フェイブルマンズ』 スティーヴン・スピルバーグ

- 6.

- 『イニシェリン島の精霊』 マーティン・マクドナー

- 7.

- 『別れる決心』 パク・チャヌク

- 8.

- 『エンパイア・オブ・ライト』 サム・メンデス

- 9.

- 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』 ダン・クワン、ダニエル・シャイナート

- 10.

- 『ウーマン・トーキング 私たちの選択』 サラ・ポーリー

- 1.

- 『せかいのおきく』 阪本順治

- 2.

- 『PERFECT DAYS』 ヴィム・ヴェンダース

- 4.

- 『ほかげ』 塚本晋也

- 5.

- 『福田村事件』 森達也

- 6.

- 『月』 石井裕也

- 7.

- 『花腐し』 荒井晴彦

- 8.

- 『怪物』 是枝裕和

- 9.

- 『君たちはどう生きるか』 宮崎駿

- 10.

- 『春画先生』 塩田明彦

- 1.

- 『ゴジラ-1.0』 山崎貴

- 2.

- 『TAR/ター』 トッド・フィールド

- 3.

- 『ベネデッタ』 ポール・バーホーベン

- 4.

- 『フェイブルマンズ』 スティーヴン・スピルバーグ

- 5.

- 『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』 マーティン・スコセッシ

- 6.

- 『バービー』 グレタ・ガーウィグ

- 7.

- 『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』 ジョン・フランシス・デイリー、ジョナサン・ゴールドスタイン

- 8.

- 『君たちはどう生きるか』 宮崎駿

- 9.

- 『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』 古賀豪

- 10.

- 『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME3』 ジェームズ・ガン

- 1.

- 『Trenque Lauquen』 Laura Citarella

- 2.

- 『瞳をとじて』 ビクトル・エリセ

- 3.

- 『落下の解剖学』 ジュスティーヌ・トリエ

- 4.

- 『フェイブルマンズ』 スティーヴン・スピルバーグ

- 5.

- 『枯れ葉』 アキ・カウリスマキ

- 6.

- 『Unrest』 シリル・ショーブリン

- 7.

- 『Do Not Expect Too Much from the End of the World』 ラドゥ・ジュデ

- 8.

- 『The Temple Woods Gang』 ラバ・アメール・ザイメッシュ

- 9.

- 『Last Summer』 カトリーヌ・ブレイヤ

- 10.

- 『A Prince』 ピエール・クレトン

- 『ショーイング・アップ』 ケリー・ライカート

AWARDS

- 作品賞

- 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』 ダニエル・クワン、ダニエル・シャイナート

- 監督賞

- ダニエル・クワン、ダニエル・シャイナート (『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』)

- 主演男優賞

- ブレンダン・フレイザー (『ザ・ホエール』)

- 主演女優賞

- ミシェル・ヨー (『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』)

- 助演男優賞

- キー・ホイ・クァン (『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』)

- 助演女優賞

- ジェイミー・リー・カーティス (『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』)

- 脚本賞

- ダニエル・クワン、ダニエル・シャイナート (『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』)

- 脚色賞

- サラ・ポーリー (『ウーマン・トーキング 私たちの選択』)

- 金熊賞

- 『アダマン号に乗って』 ニコラ・フィリベール

- グランプリ

- 『Roter Himmel』 クリスティアン・ペッツォルト

- 審査員賞

- 『Mal Viver』 ジョアン・カニージョ

- 監督賞

- フィリップ・ガレル (『Le grand chariot』

- 主演俳優賞

- ソフィア・オテロ (『20.000 especies de abejas』)

- 脚本賞

- テア・エレ (『Bis ans Ende der Nacht』)

- パルムドール

- 『落下の解剖学』 ジュスティーヌ・トリエ

- グランプリ

- 『関心領域』 ジョナサン・グレイザー

- 審査員賞

- 『枯れ葉』 アキ・カウリスマキ

- 監督賞

- トラン・アン・ユン (『ポトフ 美食家と料理人』)

- 男優賞

- 役所広司 (『PERFECT DAYS』)

- 女優賞

- メルベ・ディズダル (『Kuru Otlar Ustune』)

- 脚本賞

- 坂元裕二 (『怪物』

- 金獅子賞

- 『哀れなるものたち』 ヨルゴス・ランティモス

- グランプリ

- 『悪は存在しない』 濱口竜介

- 審査員特別賞

- 『Zielona Granica(The Green Border)』 アグニエシュカ・ホランド

- 監督賞

- マッテオ・ガローネ (『Io Capitano』)

- 男優賞

- ピーター・サースガード (『Memory』)

- 女優賞

- ケイリー・スピーニー (『Priscilla』)

- 脚本賞

- パブロ・ラライン、ギレルモ・カルデロン (『伯爵』)

- 2024年、2023年、2022年、2021年、2020年、2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年、2012年、2011年、2010年、2009年、2008年、2007年、2006年、2005年、2004年、2003年、2002年、2001年、2000年、1999年、1998年、1997年、1996年、1995年、1994年、1993年、1992年、1991年、1990年、1989年、1988年、1987年、1986年、1985年、1984年、1983年、1982年、1981年、1980年、1979年、1978年、1977年、1976年、1975年、1974年、1973年、1972年、1971年、1970年、1969年、1968年、1967年、1966年、1965年、1964年、1963年、1962年、1961年、1960年、1959年、1958年、1957年、1956年、1955年、1954年、1953年、1952年、1951年、1950年、1949年、1948年、1947年、1946年、1945年、1944年、1943年、1942年、1941年、1940年、1939年、1938年、1937年、1936年、1935年、1934年、1933年、1932年、1931年、1930年、1929年、1928年、1927年、1926年、1925年、1924年、1923年、1922年、1921年、1920年

最近のコメント