『The Brilliant Green』──川瀬智子の声が時代を変えた瞬間

『The Brilliant Green』(1998年)は、the brilliant green のデビューアルバムで、川瀬智子、奥田俊作、松井亮の3名によって制作された。収録曲には「There will be love there -愛のある場所-」「冷たい花」などが並び、日本のポップメロディとギターバンド編成を基盤に、英語詞と日本語詞が併置された音楽が展開される。

声の強度と自己演出──「熱唱系」へのアレルギー

突然だが、僕は小柳ゆきが嫌いである。彼女の歌唱力は疑いない。だが、歌いながら自分に酔いしれる“熱唱のスタイル”が鼻につく。

過剰に翻るビブラート、鋭角的に強調された英語発音、あらゆる感情を声帯だけで処理しようとする圧倒的な自己演出。「あなたのキスを数えましょう」という歌が流行った頃、僕は心底うんざりした。数えるな、そんなもん。

もちろん、これは単なる嗜好ではない。1990年代以降のJ-POPは、“感情を外に向かって押し出す声”を中心に劇的に進化した。

MISIA、平井堅、小柳ゆき──いわゆる“ベルト”系の歌唱が黄金期を迎え、歌い上げることがそのまま情念の可視化と信じられていた時代だ。声のボリュームは情緒の量であり、フェイクは魂の震えであり、強靭な発声はそのまま表現の正しさだった。

僕はどうにも、その正しさに馴染めなかった。感情を押し出す声は、時に聞く側の領域にまで侵食してくる。歌声に宿る“熱”が受け手を圧迫し、歌の内部に逃げ場がなくなる。僕がイヤなのは、小柳ゆき本人ではなく、“声の物語の走らせ方”そのものなのだ。

むしろ僕は“脱力”に惹かれる。声に体温を過剰に乗せず、感情を直截に押し付けず、どこか宙吊りの状態で呼吸するように歌う存在。

パフィー大貫亜美の無造作さ、川瀬智子の甘く平坦なウィスパー、言葉を軽やかに漂わせる声。その虚無と滑稽と可愛さの中間を揺れる歌い方が、僕の感覚にはしっくりくる。

余談だが、大貫亜美はGLAYのTERUと略奪結婚したことで僕の中の好感度が急降下。だが川瀬智子への愛は不変なり。彼女の声は、僕にとって長年の“歌への違和感”に対するひとつの解答だった。

国籍を持たないバンド──the brilliant green の曖昧な座標

the brilliant green のデビュー作『The Brilliant Green』は、いま聴いても奇妙な無国籍性を湛えている。日本のポップメロディと、UKロック的なギターバンドの骨格、90年代USオルタナ的な重層的ギターが混在し、どの文脈にも完全には回収されない音像を形成している。

彼らはブリットポップの隆盛を横目に見ながら登場したバンドだ。オアシスやザ・ヴァーヴの高揚感を持ちながら、メロディの重心は明らかにJ-POPで、コード進行は日本的な湿度を帯びている。

スマッシング・パンプキンズのようなオルタナ的ざらつきもある。けれど、どこにも属さない。属するべきカテゴリーはあるが、どこにもフィットしない。

この“やや浮遊した位置取り”が、彼らの魅力を決定づけている。Tommyの声は、英語と日本語の境目に漂い、意味の重さをいったん脱色してから楽曲に沈殿させる。

ことばの意味よりも響きの温度が聴き手を支配し、それがバンドのサウンドをどこまでも曖昧に、そしてどこまでも鋭利にしている。

僕が特に好きなのが彼らの歌詞だ。暗い。とにかく暗い。だが、その暗さは情念を押し出す暗さではない。もっと乾いた、感情そのものが蒸発したあとの残滓のような暗さだ。

「There will be love there」の一節を引用してみよう。

ここにあるヒミツに罪悪感を背負って生きていた

視界の外を見渡せば まるで手すりさえもない

真っ暗な闇の中にある階段を

あてもなく降りていた

この歌詞には、“90年代後半の日本”がそのまま封じ込められている。ガラケー文化もSNSもまだなく、未来は明るいようでいて、どこか仄暗い予感に支配されていた時代。

経済は停滞し、若者文化はコギャルとオルタナティヴの二極化を迎え、何かが始まりそうで、何も始まらない。そんな閉塞感の中での“内面の物語化”。ブリグリの歌詞の暗さは、この時代の空気を象徴している。

しかし、その暗さは川瀬智子の声によって別の位相へと変換される。

川瀬智子という“ろ過機”──絶望を透明化する声

川瀬智子の声は、音響的にみても特殊だ。ウィスパー気味の軽いアタック、ほとんど揺れない直線的なピッチ、エアー成分の多いブレス。これらが組み合わさることで、言葉が過度な情緒をまとわず、感情を押し付けず、しかし“体温だけは残る”という奇妙なバランスを生み出している。

この声は、暗い歌詞や湿度のあるメロディを、直接的な痛みに変換しない。むしろ、絶望の表面を静かに撫でるような質感で受け止め、内部の苦味だけを丁寧に抽出していく。

だからこそ、ブリグリの曲は“重いのに軽い”“暗いのに温かい”という矛盾を保持できる。僕が川瀬智子を“ろ過機”と呼ぶのはそのためだ。

彼女の声は、絶望の塊をそのまま飲み込んでしまうのではなく、一度透明化し、聴き手が扱える大きさに変換する。その透明化は、救いと呼ぶには控えめで、慰めと呼ぶには硬質だ。ただ、声が風のように通り抜けることで、感情の輪郭が整えられる。

この作用はブリグリの代表曲「冷たい花」でとりわけ顕著だ。

傷つけ合うくらい 愛していた

夢は絶望になった

知らぬうちに 射し込む光が

すきま風が 濡れた頬に痛く

滲み入るよう

歌詞の内容は冷たく、突き放すようで、終末的だ。しかし川瀬智子の声と組み合わさると、この絶望はむしろ“静かに完了した感情”のように響く。

暴れることなく、泣き叫ぶこともなく、ただそこに在る。声が余計な感情を削り落とし、絶望という硬い結晶の表面を薄く削いでいく。

それはまるで、トリュフォーの映画で“悲劇”が過剰にドラマ化されず、ただ淡々と“出来事”として提示されるときの美学に似ている。

彼女の声は、感情の誇張を嫌うヌーヴェルヴァーグ的な演技にも近い。歌うという行為が、感情の放出ではなく、感情の輪郭の確認へと変化する。

絶望と希望の狭間

the brilliant green の音楽は、希望と絶望が均質に混ざった奇妙な温度で成立している。ギターの歪みは陽性で、メロディは陰性で、歌詞は冷たく、声は温かい。その異質な要素の混合が、90年代後半のJ-POPが抱えた矛盾そのものを象っている。

未来は明るいようでいて、どこか薄暗い。恋は幸福であるはずなのに、なぜか悲しみが滲む。日常は穏やかなのに、奥底には深い影がある。Y2Kの予感と停滞の現実が混在した時代の空気を、彼らは音楽として可視化していた。

Tommyはその中心に立ち、暗闇を照らすわけでもなく、闇を肯定するわけでもなく、ただ声の“温度”だけで均衡を保っていた。彼女はジャンヌ・ダルクのように誰かを導く存在ではない。もっと匿名的で、もっと脆く、もっと現実的な“声の器”だ。

絶望を抱えたまま、それでも前に進むための最低限の温度。the brilliant green は、その温度で時代を暖めた稀有なバンドだった。

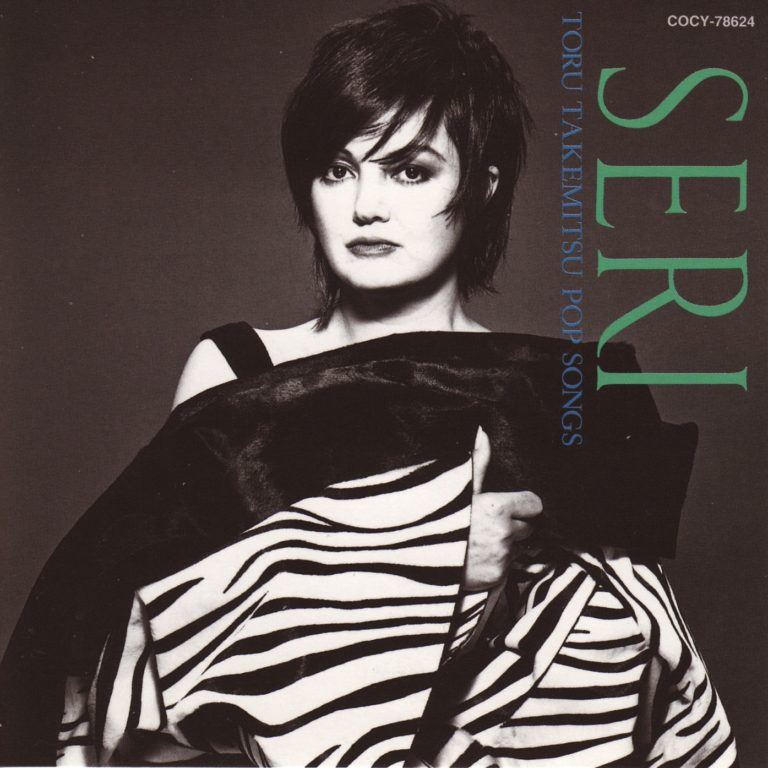

- アーティスト/The Brilliant Green

- 発売年/2000年

- レーベル/ソニー・ミュージックレコーズ

- I’m In Heaven

- 冷たい花

- You & I

- Always and Always

- Stand by

- MAGIC PLACE

- “I”

- Baby London Star

- There will be love there-愛のある場所-

- Rock’n Roll

![The Brilliant Green/the brilliant green[CD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/91hrLfcPDZL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1763182008433.webp)