『リバー・オブ・グラス』(1994)

映画考察・解説・レビュー

『リバー・オブ・グラス』(原題:River of Grass/1994年)は、フロリダ郊外で平凡な日々を送る主婦コージー(リサ・ドナルドソン)が、偶然出会った気ままな青年リー(ラリー・フェッセンデン)と共に家を飛び出し、形ばかりの逃避行へと踏み出す物語。だが二人の旅路には決定的な事件も劇的な転換も訪れず、停滞と倦怠だけが砂のように溜まっていく。銃声のように聞こえた“誤解”によって自分たちは逃亡者になったと信じ込む二人の勘違いと衝動が、小さく濁ったアメリカ南部の風景と交差する。監督・脚本を手がけたケリー・ライカートが30歳で世に送り出したデビュー作。

鮮烈なデビュー作

ケリー・ライカートが30歳のときに発表した『リバー・オブ・グラス』(1994)は、アメリカ・インディペンデント映画の地平に新しい光を投げかけた。

デビュー作とは思えないほど、確固たる視点と徹底したアンチ・ドラマの姿勢は、当時の批評家たちを驚かせ、彼女を単なる新人ではなく「次世代を担う監督」として認知させる契機となる。サンダンス映画祭で審査員大賞にノミネートされるなど、インディペンデントの舞台で高く評価されたことも象徴的だった。

特に90年代は、クエンティン・タランティーノやスティーヴン・ソダーバーグらが脚光を浴び、暴力やカタルシスを前面に押し出した作品が話題をさらっていた。そのなかで「何も起こらない映画」を提示したライカートの登場は、明確なカウンターポイントだったといえる。

タイトルが指す「River of Grass」は、フロリダのエバーグレーズ湿原の別称。果てしなく広がる湿地は出口のない迷宮のようであり、湿気に満ちた空気と鬱蒼とした植生は人間を押しつぶすような閉塞感をもたらす。

ライカートはこの地理的条件を、主人公コージーの心理的停滞と重ね合わせた。逃避行という物語の装置は登場するものの、湿原のようにじっとりと動かない空気が全編を支配し、観客は「いつまでたっても抜け出せない」感覚に閉じ込められる。

監督自身が育ったフロリダで撮影を行ったことは、単なるロケーション以上の意味を持つ。彼女は「自分がよく知る場所を撮影することでリアリティを確保した」と述べているが、その“土地の記憶”こそが作品に固有の質感を与えているのだ。

アンチ・ドラマの美学

プロットだけを追えば、『リバー・オブ・グラス』は典型的な逃避行映画のように思える。主婦コージーと男リーが銃を手に車で逃げ出す――まさにアメリカン・ニューシネマの王道を踏襲しているようだ。

だが、実際にスクリーンで展開するのはまったく逆。モーテルに閉じこもってはダラダラと時間を浪費し、観客が期待するスリルや高揚感は一向に訪れない。

ライカート自身は「ロードムービーや逃亡者映画は消費され尽くしていた。それをどうデコンストラクトできるかに興味があった」と語っている。

つまり、彼女はジャンルの定型を借りながら、それを徹底して裏切ることで“倦怠そのもの”を物語に昇華したのだ。このアンチ・ドラマの姿勢は、後年の『オールド・ジョイ』や『ウェンディ&ルーシー』にも受け継がれていく。

主人公コージーが30歳であること、そして父親が警察官であることは、ライカート自身の境遇と重なる。彼女は「父は刑事だったが、映画に登場する父親像は彼そのものではない。個人的な記憶とフィクションを交錯させた」と語っている。つまり、現実と虚構が奇妙に重ね合わされているのだ。

さらに、製作の裏話もまた彼女らしい。資金はクレジットカードで調達し、小道具の銃を使った撮影では本物と間違えられて警察に制止されるハプニングに遭った。こうした混乱も含めて、映画自体が監督の生の体験と切り離せないものとなっている。

『リバー・オブ・グラス』は単なるデビュー作ではなく、ライカートの自己表現の出発点として極めてパーソナルな作品なのだ。

なにしろナレーションを担当しているのは、ライカート自身。淡々とした抑制的な語りは、観客に距離を与えると同時に、登場人物たちの停滞感を強調する。銃声や車の走行音すらも、どこか虚ろで湿った響きを持つ。

ライカートはこの時点で「音の余白」や「沈黙」を物語構造に組み込むセンスを示しており、後年の『ファースト・カウ』(2019)での自然音の巧みな使い方へとつながっていく。

90年代アメリカ・インディーズの中で

1990年代初頭のアメリカ・インディーズ映画は、サンダンス映画祭を中心に熱気を帯びていた。ソダーバーグの『セックスと嘘とビデオテープ』、タランティーノの『レザボア・ドッグス』など、暴力や性、犯罪といった題材をスタイリッシュに描く作品が隆盛を誇る。

その流れの中で『リバー・オブ・グラス』は一際異彩を放つ。銃も登場すれば逃避行も描かれるのに、事件らしい事件は起こらず、ただ退屈と倦怠だけが積み重なる。まるでアメリカン・ニューシネマを逆さにしたようなこの作品は、90年代のインディーズ潮流における“カウンタームービー”として存在していた。

批評家の声は賛否入り交じった。『ニューヨーク・タイムズ』のスティーヴン・ホールデンは「洗練されたホームムービーのような外観を持ちながら、窒息しそうな倦怠感を描き出す」としつつ、「物語が断片的でまとまりに欠ける」と批判した。

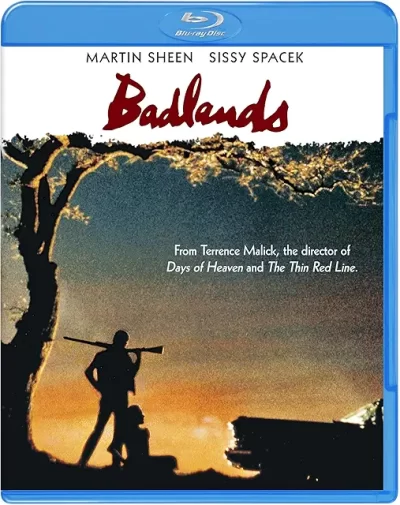

一方、Deep Focus Reviewのブライアン・エガートは、テレンス・マリックの『バッドランズ』などを引き合いに出しながら「ライカートは単なる模倣ではなく、逃げたいのに動けない人物たちを独自に描いた」と肯定的に評価している。

ロッテン・トマトでは「退屈から興奮を生み出す不可能性を探るアンチ・ノワール」と総評され、風景と登場人物に漂うユーモアや虚無感に注目する声もあった。

つまり、粗削りさゆえの批判を浴びつつも、新しい才能としての可能性を多くの批評家が見抜いていたのである。

デビュー作の意義

主人公が「30歳の主婦」であることは象徴的。彼女は家庭に縛られ、退屈な日常に閉じ込められている。逃避行はその打破を意味するはずだが、結局は失敗に終わり、倦怠の延長線上で終わってしまう。ここには、90年代アメリカにおける女性の社会的制約が透けて見える。

自由を夢見ても、現実はそれを許さない。ライカート自身が女性監督として映画界に参入したことと重ね合わせれば、コージーの停滞は、女性の解放の困難さを寓話的に映し出しているといえる。

『リバー・オブ・グラス』は製作の苦労を背負いながらも、サンダンス映画祭審査員大賞にノミネートされ、インディペンデント映画界で鮮烈なデビューを飾った。粗削りさはあるものの、そこにこそライカートの核が息づいている。

倦怠と停滞を物語に変換する逆説的な手法は、彼女の全フィルモグラフィーに通じる主題であり、この作品が単なる第一歩ではなく、作家性の宣言だったことを明確に示している。

- リバー・オブ・グラス(1994年/アメリカ)

- オールド・ジョイ(2006年/アメリカ)

![リバー・オブ・グラス/ケリー・ライカート[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71HksJGCZWL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1758394990549.webp)