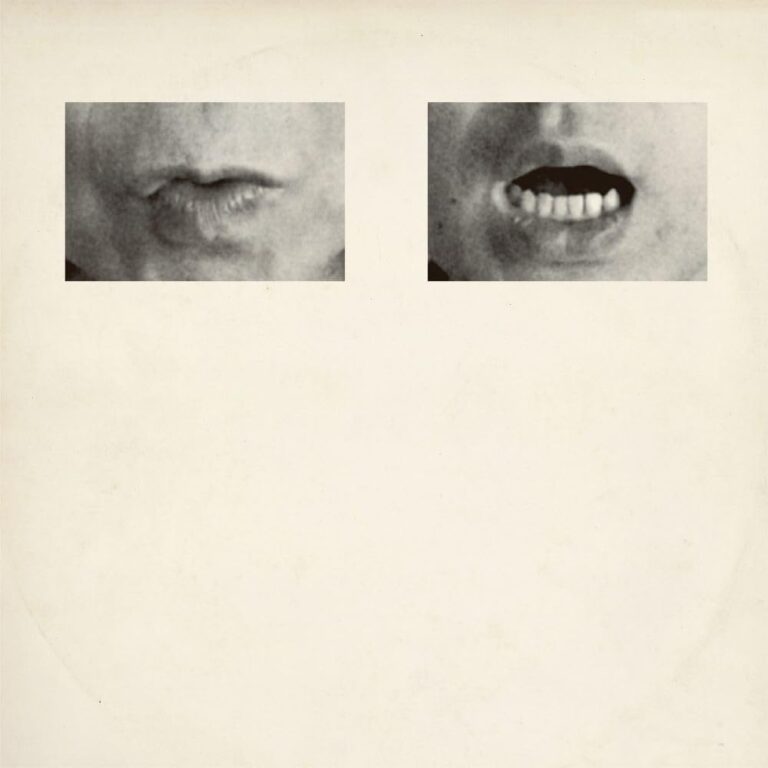

『Untourable Album』──隔離と内省が生んだ、静かなダンスミュージック

『Untourable Album』(2021年)は、カナダ・ケベック州を拠点とするメン・アイ・トラスト(Men I Trust)が、ロックダウン下でツアーを前提とせずに制作したアルバム。全13曲・36分という構成で、ジェシー・キャロンとドラゴス・キリアックによる宅録環境で録音され、エマニュエル・プルーが全曲を歌唱するリリース前には制作メンバーの負傷により公開が延期され、その後に行われた“Untourable Tour”が北米と欧州を巡った。各曲は短尺かつ反復的で、ベースとシンセが低音域を抑え、歌声は空気越しに聴こえる質感で収録されている。ライブ再現を想定しない音像設計が採られ、密室性と移動性が併存する点が特徴。

ツアーできないアルバム

『Untourable Album』(ツアーできないアルバム)という奇妙なタイトルには、2021年当時のロックダウン期がそのまま封じ込められている。ツアーが不可能であることを前提に、メン・アイ・トラストは書き、録り、混ぜ、閉じた世界のなかでアルバムを完成させた。

ドラゴス・キリアックの怪我によってリリースが遅れた結果、状況はむしろ解禁へと傾き、皮肉にも “Untourable Tour” と名づけられた大規模ツアーが北米とヨーロッパを駆け巡ることになる。

ツアーできないはずの作品が、むしろライブの起点になってしまった。隔離された日々の内省と、そこに忍び込むかすかな希望。その揺れ幅が、全13曲・36分という短いランタイムのなかに静かに沈殿している。

前作『Oncle Jazz』は、生活そのものを時間の器として閉じ込めた、終わりなきラジオ番組のような作品だった。あらゆる曲が水平に連なり、エマニュエル・プルーの声は“存在すること”そのものが意味になる地点へ到達していた。

しかし『Untourable Album』では、その方向性がさらに内側へと折り畳まれる。曲数は多いが曲尺は短く、全体の構造は凝縮され、長い揺らぎではなく“瞬間そのものの濃度”が前景化する。

ジェシー・キャロンのベースは「どの音を鳴らすか」ではなく「一つの音をどう揺らすか」に完全に集中し、ドラゴスのシンセは空間を塗るのではなく、空間そのものを絞るために鳴る。以前のような「部屋で踊る感覚」は、ここではほぼ“体温を下げた瞑想”に近い。

リズムは身体を押し出すものではなく、内側へ沈み込ませる脈動として機能する。それはロックダウンという状況そのものが、そのまま音のフォームに焼き付けられているということだ。

制作にあたって、メンバーは明確に「ライブで再現されることを前提にしない音楽」を掲げていた。エマは歌を前へ押し出さず、「空気越しに聴こえる声」の質感だけを残す録り方をしている。

ジェシーはベースからサブ帯域をあえて削り、太さではなく硬質な輪郭だけを残す EQ処理を採用。ドラゴスは『Oncle Jazz』で多用した重ね録りを封印し、DX系シンセや淡いブラスを「湿度を決める一音」として配置した。

ミックスでも音圧は意図的に低く保たれ、「リスナー自身がボリュームを上げて完成する」設計を採用している。外に届けるための音作りではなく、“密室の体温”を損なわないための音作り──それが本作の全工程に貫かれている哲学である。

“瞬間の濃度”として聴く──主要曲の感触

アルバムは「Organon」から始まる。旋律は最低限、コードはわずかに震えるだけ。ビートは脈拍の模倣であり、揺れるというより“体内で何かが微細に動き始める”感覚を喚起する。メン・アイ・トラストの音楽は外部空間で成立しない──その事実を冒頭から宣言するような曲だ。

「Always Lone」は、逆に高域の残響を強調し、空間そのものを薄く伸ばす音像が特徴的。エマの声は歌詞というより「呼気のかすかな温度」を残すために配置され、楽曲の半分以上が“空白と反射音”によって成立している。かつてのメン・アイ・トラストに存在した柔らかな肉感はほぼ解体され、残響だけが身体の代わりを務める。

「Before Dawn」と「Serenade of Water」は、このアルバムにおける“内省の二枚羽根”と呼べる存在。前者はJ・ディラ以降のローファイ美学を援用しながら、メロディを睡眠導入のような“液体的な状態”へと溶かしていく。

後者は逆に“輪郭だけの和声”で構築され、聴き手の身体から重量を奪う。どちらも踊りとは逆方向に振れながら、なぜか身体を小さく揺らすことだけは要求してくる。

M-5「Tree Among Shrubs」は、もっともモータリックな楽曲だ。ベースは歩行のテンポを刻み続け、楽器編成は少ないのに「前へ進む身体」だけが残る。これは本作のサウンド哲学──“ビートを外側に押し出さず、内部へだけ送り込む”──をもっとも明快に示している。

そして、大名曲「Numb」。本作でもっとも“歌”を聴かせる曲でありながら、その歌声は意味を保証しない。輪郭を保ちながら耳の奥へ沈むように配置され、ビートは薄く、ハーモニーは限界まで削られている。

それでも曲として成立するのは、声が意味ではなく“存在の密度そのもの”となっているから。『Oncle Jazz』で確立された“ただ歌うだけで成立するポップ”が、ここでは完全な極小化を迎える。

曲が終わった瞬間に残るのは“身体の消失”ではなく、“身体の内側だけが残った感触”。──それは、外部環境に依存しないダンスの最終形態であることに証明だ。

このアルバムは、曲の並列ではなく、“密室の身体変化を追うドキュメント”なのである。

隔離された祈りとしてのダンス──メン・アイ・トラストの現在地

『Men I Trust』、『Headroom』で萌芽したベース主導の親密性、『Oncle Jazz』で確立された“生活=時間軸”のポップは、『Untourable Album』で極限まで収縮する。

反復は祈りへ、声は存在へ──この収斂は、バンドの音響史が「外部へ開くダンス」から「内部に生成される呼吸運動」へ変化してきた軌跡そのものである。

タイトルに掲げられた “Untourable” とは、単なる状況反映ではなく、メン・アイ・トラストが長年練り上げてきた美学の結晶である。クラブを必要としないフロア、ヘッドフォン内部にだけ成立する身体──そのすべてがこの作品では完成している。

そして興味深いのは、“閉じた音楽”がむしろ世界ツアーへ回収されてしまったという事実だ。身体を外へ解放しないまま、都市を巡る──その矛盾こそが、2020年代のダンスミュージックの風景である。

メン・アイ・トラストはツアーできない音楽を作ったのではなく、ツアーという概念そのものを内部へ取り込んだ音楽を完成させたのだ。

- アーティスト/メン・アイ・トラスト

- 発売年/2021年

- レーベル/Return To Analog

- Organon

- Oh Dove

- Sugar

- Sorbitol

- Tree Among Shrubs

- Before Dawn

- Serenade of Water

- 5Am Waltz

- Always Lone

- Ante Meridiem

- Lifelong Song

- Shoulders

- Beluga

- A Cycle (2021)

- Black Hole Era

![Oncle Jazz/メン・アイ・トラスト[CD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81dSmkZalOL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1763336455971.webp)