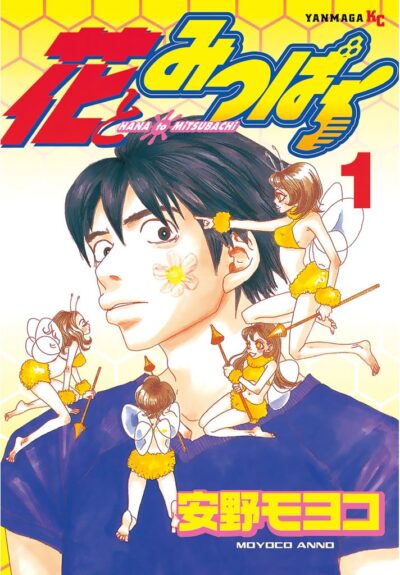

『花とみつばち』安野モヨコが非モテメンに捧げた恋愛の福音書

“モテ”という幻想──安野モヨコが仕掛けた恋愛資本主義の罠

『花とみつばち』(2000〜2003年)は、単なる恋愛コメディではない。安野モヨコが日本全国の“非モテメン”たちに向けて放った、痛烈な社会批評であり、恋愛資本主義時代の黙示録である。

「モテたい。嗚呼、モテたい。」──この叫びは笑い話ではなく、現代日本における“男の存在証明”そのものだ。モテる=価値がある、という単純な等式を、安野はギャグの仮面をかぶって解体していく。

主人公・小松は「男子地味派」に属する典型的ダサメン。彼は己を“非モテ”と自己規定し、その劣等感ゆえに「メンズエステ美男ワールド」なる異界の扉を叩く。美へのコンプレックス、女への憧憬、性的欲望への恐怖。すべてが渾然一体となり、小松は“モテの神話”に憑りつかれていく。

しかし、この欲望の奔走こそが、現代的な悲喜劇の源泉である。彼が求めているのは女ではなく、“モテている自分”という自己イメージの救済なのだ。つまり小松は、愛を求める人間ではなく、「承認されたい消費者」なのだ。

劣等感の美学──“非モテ”の内側に宿る悲喜劇

安野モヨコの洞察の鋭さは、小松というキャラクターを決して「笑いもの」にしない点にある。彼のダサさ、卑屈さ、自己否定は、すべての読者の内側に潜む“非モテ的構造”の鏡像だ。

小松は常に他人の視線を気にして生きている。長沢チャンのスマイル一つで自信を持ち、太田の恥じらい表情一つで全てを失う。自己基準を持たず、他者評価に依存している。彼は“モテ”という共同幻想の信者なのだ。

安野の筆致は、そんな小松の挙動をマゾヒスティックに描きながら、同時に観察者としての冷徹な距離を保つ。この距離感こそ、安野作品の知性である。彼女は「かわいそうな男」を救わない。むしろ、その滑稽さをとことん可視化していく。

そこに浮かび上がるのは、“モテ”という言葉が内包する構造的暴力──つまり、「モテなければ生きる価値がない」とする社会の無意識である。

安野モヨコのS的構造──“優しさ”の名を借りた罠

『花とみつばち』を読み進めると、ある瞬間に読者は気づく。安野モヨコという作家は、恐るべきサディストである。

彼女はダサメン読者を徹底的に共感させ、希望を与え、そして一気に突き落とす。「無理メの太田と付き合う小松」に自己投影した瞬間、物語は容赦なく現実を突きつけるのだ。「おまえら、勘違いするなよ」と。

その構造はまるで庵野秀明の『エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に』(1997年)のようだ。観客を物語に没入させておきながら、ラストでスクリーンの向こうから「現実を見ろ」と平手打ちする。夫婦そろっての精神的SMショーである。

『ハッピー・マニア』(1995〜2001年)が「恋愛至上主義の女」を解体したように、『花とみつばち』は「モテ至上主義の男」を解体する。つまりこの作品は、“恋愛”という名の装置に取り憑かれた日本人すべてへの心理実験なのだ。

“モテ”のシステム──恋愛資本主義の精神史

2000年代初頭、恋愛はもはや“感情”ではなく“システム”になっていた。雑誌、広告、TVバラエティ、出会い系サイト――社会全体が「モテる方法」を量産し、恋愛を経済の言語で語り始める。

安野モヨコはこのシステムの中で、“男の痛み”を描く数少ない作家だった。『花とみつばち』の笑いは、ジェンダーを超えた普遍的痛覚に支えられている。小松の滑稽さは、恋愛資本主義の「敗者」の滑稽さであり、同時に、消費社会が生み出した哀しいロマンチストの肖像でもある。

モテるために化粧をする女。モテるために筋トレする男。どちらも根底では同じ論理に支配されている。安野はそこに、ジェンダー構造の反転と同時に、欲望の民主化=欲望の均質化という時代の病理を見抜いていた。

結語──“モテ”という名の宗教を笑え

『花とみつばち』は、恋愛を通して社会の神話を暴く物語である。モテたい男と、それを見透かす女。阿部和重が国家を、村上春樹が心を、庵野秀明が自己同一性を解体したように、安野モヨコは「モテ」という宗教を解体した。

小松が最後まで救われないのは、安野が「モテ」の終着点に幸福など存在しないと知っているからだ。モテを追う者は、永遠に承認の迷宮から抜け出せない。だがその迷宮を笑うことができた者だけが、ほんの少し自由になれる。

この作品は、日本全国のダサメンたちへの“恋愛の福音書”であり、同時に“欲望の告解録”でもある。安野モヨコは、優しさの仮面をかぶったまま、読者にこう囁くのだ。

――あなた、まだ「モテたい」なんて言ってるの?

- 著者/安野モヨコ

- 発表年/2000年〜2003年

- 掲載誌/週刊ヤングマガジン

- 出版社/講談社