『或る夜の出来事』(1934)

映画考察・解説・レビュー

『或る夜の出来事』(原題:It Happened One Night/1934年)は、フランク・キャプラ監督によるスクリューボール・コメディーの金字塔。家出した令嬢エリーと新聞記者ピーターが、旅の途中で繰り広げる珍道中を描く。道中の口論と笑いの中に、恋が芽生える過程を洒脱に綴る。クラーク・ゲーブルとクローデット・コルベールの軽妙な掛け合いが、ロマンティック・コメディーの原点を築いた。

愛と規制のギリギリ・エンターテインメント

世界中が大恐慌の嵐に吹き荒らされ、明日のパンさえままならなかった時代に、フランク・キャプラ監督が世に放った『或る夜の出来事』(1934年)は、当時のクソ真面目な倫理規定と、抑えきれない人間のリビドーが正面衝突して生まれた、奇跡の映画と呼ぶべきだろう。

この映画は、スクリューボール・コメディーというジャンルを確立させた。野球の予測不能な変化球(スクリューボール)が語源だが、要するに「常識外れのキャラクターが、マシンガントークとドタバタ劇を繰り広げながら、いつの間にか恋に落ちる」というスタイル。

身分違いの恋、最悪の出会いといったお約束。だが、この映画の破壊力はそんなテンプレを超越している。主演はハリウッドの王(キング)ことクラーク・ゲーブルと、知性派女優クローデット・コルベール。しかし撮影当時の彼らの状況は最悪だった。

ゲーブルは素行不良でMGM社から“罰として”この作品に貸し出され、コルベールに至っては「こんな脚本、クソくらえだわ!」と激怒していたという。

お互いにやる気ゼロ、不満タラタラ。だが、そのピリピリした緊張感こそが、スクリーン上で反発し合う男女の性的テンションへと奇跡的に変換されたのだから、映画の神様というのは本当に皮肉な悪戯がお好きらしい。

物語は超シンプル。大富豪の娘エリーが父親の反対を押し切って家出し、偶然乗り合わせた失業中の新聞記者ピーターと旅をする。ただそれだけ。

だが、このロードムービーには、現代の恋愛映画が束になっても敵わない発明がある。伝説の「ジェリコの壁」だ。金のない二人は安宿で同じ部屋に泊まることになるのだが、当時はヘイズ・コードという、厳しい検閲ルールが存在した。

「結婚していない男女が同じベッドに寝るなんてもってのほか!」「過度な露出は即カット!」という、クリエイター殺しの時代。普通なら「じゃあ別の部屋に泊まらせよう」となる。しかしキャプラは違った。「ダメなら、逆に利用してやれ」と開き直ったのだ。

二人のベッドの間にロープを張り、そこに毛布を掛けて空間を仕切る。ピーターはそれを、旧約聖書に登場する難攻不落の城壁になぞらえて「ジェリコの壁」と呼んだ。

この演出は天才的だ。なぜなら、見えないことによってエロスが強調されるから。壁一枚隔てた向こう側に、愛する相手がいる。息遣いが聞こえる。服を脱ぐ衣擦れの音がする。でも、決して触れることはできない。焦らしプレイだ。

規制を逆手に取って、逆に観客の想像力を極限まで刺激する。これこそがキャプラが仕掛けた、品行方正な変態性とも言うべき高等テクニックである。隠す美学によって、強烈な色気を放っているのだ。

価値観をひっくり返す笑いの爆弾

この映画を語る上で絶対に外せないのが、映画史に残るヒッチハイクのシーン。通りがかる車を止めようと、男のピーターが得意げに親指を立てるが、車はビュンビュン通り過ぎていく。

「おいおい、俺様の魅力が通じないのか?」と焦るピーターを尻目に、お嬢様のエリーが涼しい顔でスカートの裾をスッと持ち上げ、美しい脚を露わに。次の瞬間、急ブレーキの音が響き渡り、車は停車する。

それまでの映画において、上流階級の女性というのは、ただ守られるだけの存在か、高潔で手の届かない存在として描かれることが多かった。しかしエリーは、自分の身体的魅力が男社会で武器になることを熟知しており、それを実利のために冷静に行使する。女性が男性をコントロールするという、痛快な主従逆転の瞬間。ピーターのプライドはズタズタだが、観客は喝采を送った。

しかもキャプラの描くコメディは、ただ笑えるだけではない。笑いの皮を被った、社会構造へのテロルだ。

大恐慌で男たちの自信が粉々に砕かれていた時代に、高慢な金持ち娘が泥にまみれ、庶民の知恵を身につけていく。逆に、労働者階級の男が、金持ち娘に対して対等以上の口を利く。

この映画の中では、階級も、性別も、古い道徳も、すべてが一度ミキサーにかけられ、グチャグチャに混ぜ合わされる。その混沌(カオス)こそがスクリューボール・コメディーの真髄なのである。

この“触れられない距離感”が生むロマンスの描き方には、現代人が忘れてしまった愛のプロセスが詰まっている。彼らは旅の間中、ずっと喧嘩ばかり。罵り合い、皮肉を言い合い、相手をやり込めようとする。

だが、その言葉の応酬によって、知性と知性のぶつかり合い、言葉のリズムが同期していくにつれて、二人の魂もまた同期していく。

壁を隔てて会話をするシーンの、あの胸が締め付けられるような親密さはどうだ。身体的な接触が禁止されているからこそ、言葉の一つ一つが重みを増し、相手へのリスペクトが積み上がっていく。

ヘイズ・コードという理不尽なルールが、結果としてプラトニックな愛の成熟を丁寧に描くことにつながったのだ。

映画史を変えた愛のトランペット

物語のクライマックス、ついに「ジェリコの壁」が崩壊する瞬間が訪れる。だが、それは安っぽいベッドシーンとして描かれるわけではない。

映画のラスト、二人が結ばれたことを示唆するために、安宿の管理人たちが「トランペットの音」を聞き、その直後に壁代わりの毛布がバサリと落ちる。ただそれだけ。粋な演出!

このラストシーンが意味するものは大きい。それは単に二人が結ばれたということ以上に、彼らを隔てていた社会的な壁──身分の差、経済格差、親の干渉、そして厳格な倫理規定──そのすべてが、愛の力によって粉砕されたことを象徴しているからだ。

聖書においてジェリコの壁は、人々の叫びと角笛によって崩れ落ちた。この映画において壁を崩したのは、二人の愛と、それを応援する観客の欲望である。

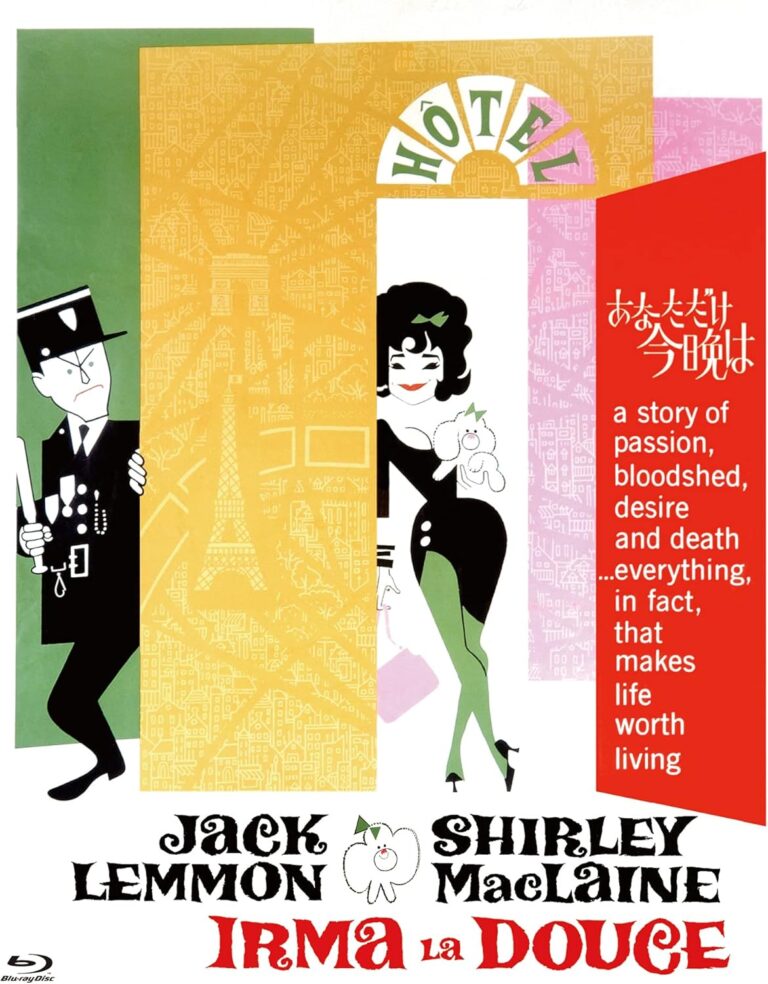

『或る夜の出来事』以降、ハリウッドの恋愛映画は変わった。ハワード・ホークスも、ビリー・ワイルダーも、みんなこの映画の遺伝子を受け継いでいる。「喧嘩するほど仲がいい」というテンプレートも、「身分違いのロードムービー」も、すべてここから始まったのだ。

アカデミー賞で主要5部門(作品、監督、主演男優、主演女優、脚本)を独占するという史上初の快挙を成し遂げたのも納得。授賞式の日、自分が受賞すると思っていなかったコルベールが、旅行用のスーツ姿で慌てて会場に駆けつけたというエピソードまで含めて、この映画は最後までドラマチックな奇跡に満ちている。

- 原題/It Happened One Night

- 製作年/1934年

- 製作国/アメリカ

- 上映時間/105分

- ジャンル/恋愛、コメディ

- 監督/フランク・キャプラ

- 脚本/ロバート・リスキン

- 製作/フランク・キャプラ、ハリー・コーン

- 原作/サミュエル・ホプキンス

- 撮影/ジョセフ・ウォーカー

- 音楽/ルイス・シルヴァース

- 編集/ジーン・ハブリック

- クラーク・ゲーブル

- クローデット・コルベール

- ウォルター・コノリー

- ロスコー・カーンズ

- アラン・ヘイル

- ウォード・ボンド

- 或る夜の出来事(1934年/アメリカ)