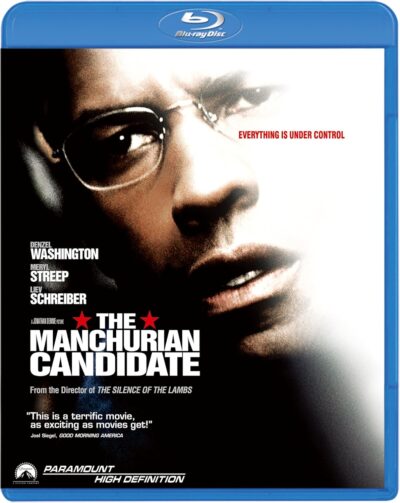

『クライシス・オブ・アメリカ』──冷戦の亡霊とポスト9.11の恐怖

政治的恐怖の継承──『影なき狙撃者』からの系譜

『クライシス・オブ・アメリカ』(2004年)は、冷戦期のサスペンス古典『影なき狙撃者』(1962年)をジョナサン・デミが現代に移植したリメイクである。

原作のジョン・フランケンハイマー版は、共産主義への恐怖と洗脳テクノロジーの暴走を描いた、冷戦アメリカの精神的肖像だった。それに対してデミ版は、21世紀初頭、ジョージ・W・ブッシュ政権下のアメリカを舞台に、国家権力と巨大企業の結託という新たな“マインド・コントロール”を主題化する。

原題 “The Manchurian Candidate” は、直訳すれば「満州の候補」。冷戦当時は共産圏の洗脳技術への寓意だったが、リメイク版では“マンチュリアン・グローバル社”という多国籍企業が登場し、冷戦の亡霊をグローバル資本のメタファーに置き換える。

この変換によって、映画は「国家による支配」から「企業による支配」へと軸足を移し、現代政治の不気味な現実性を獲得している。

湾岸戦争後のアメリカ──英雄神話の崩壊

物語の中心にいるのは、湾岸戦争の英雄として副大統領候補に推されるレイモンド(リーヴ・シュレイバー)と、彼を補佐するベン・マルコ少佐(デンゼル・ワシントン)。

マルコは戦場での記憶に疑念を抱き、自身と仲間が何者かに操られているのではないかと感じ始める。この設定は、フランケンハイマー版が描いた「冷戦のパラノイア」を、「ポスト湾岸戦争=ポスト9.11の集団不安」へと読み替える構造になっている。

デミは、戦場のトラウマを“メディア的記憶”として表象する。マルコの悪夢は、報道映像や記録映像と区別がつかない形で挿入され、現実と虚構の境界を撹乱する。

しかしながら、そのイメージ構成はフランケンハイマー版の緊迫した編集には及ばず、視覚的インパクトよりも説明的演出が勝っている。戦争がもはや現場ではなく「再生可能なイメージ」と化した時代のリアリティを、デミは描ききれなかった。

とはいえ、湾岸戦争英雄を操る巨大企業という構図は、当時のアメリカ政治に対する痛烈な皮肉である。石油企業との癒着が批判されていたブッシュ政権を思えば、この作品が意識的に現実政治と並走していたことは明らかだ。

その意味で『クライシス・オブ・アメリカ』は、2000年代初頭のアメリカ政治映画の中でもっとも直接的に“国家=企業複合体”の構造を告発した一本といえる。

ジョナサン・デミの演出──「共感の政治」から「統制の政治」へ

ジョナサン・デミといえば、『羊たちの沈黙』(1991年)や『フィラデルフィア』(1993年)に見られるように、“他者への共感”を主題とする作家である。

だが本作ではその共感がほとんど機能しない。彼のカメラは登場人物の内面に寄り添うことなく、常に“監視する視線”として振る舞う。至近距離のクローズアップが多用されるにもかかわらず、被写体との距離は冷たい。それはまるで、デミ自身が映画の内部で“監視装置”に取り込まれているような演出だ。

この視覚的閉塞感が、マインド・コントロールの主題と見事に呼応している。だが同時に、デミの本来の長所である“人間的な揺らぎ”が消失し、映画全体が無機質な構成に傾いてしまった。

政治的スリラーとしての完成度は高いが、観客が登場人物に共感する余地はほとんど残されていない。

母と子の神話──ギリシャ悲劇としての構図

『クライシス・オブ・アメリカ』の最大の特徴は、物語の中盤以降で政治サスペンスが“母子神話”へと変容する点にある。メリル・ストリープ演じるエレノア議員と、その息子レイモンドの関係は、オイディプス的倒錯をはらんでいる。

彼女は息子を愛し、支配し、国家の頂点に立たせようとする。この過剰な母性は、政治的野心と性的支配が融合した“近親的国家権力”の寓話であり、冷戦的家父長制の裏返しとして機能する。

ストリープの演技は圧倒的だ。冷徹な政治家と崩壊寸前の母親を、瞬時に行き来する。だがこの母子関係が前景化することで、映画の政治的緊張が弛緩するという副作用も生じている。

観客が追うべきは国家陰謀ではなく、母子の愛憎となり、ジャンルの軸が“サスペンス”から“心理劇”へとずれてしまう。この変調こそが、デミ版の最大のアンバランスである。

記憶と統制──冷戦の亡霊が生き続ける

デンゼル・ワシントン演じるベン・マルコ少佐の葛藤は、ディック的な“記憶の疑念”にも通じる。自分の記憶が操作されているのか、それとも世界が狂っているのか――この問いは、冷戦的マインド・コントロールのテーマを現代的に再演している。

しかし、マルコが真実に近づくにつれ、映画はその認識論的深みを放棄し、政治的陰謀の“解明”へと移行してしまう。そこに残るのは、冷戦の記号をポスト冷戦的不安へと焼き直した“シミュレーションとしての恐怖”である。

『影なき狙撃者』が恐怖の正体を「敵のイデオロギー」として外部に求めたのに対し、『クライシス・オブ・アメリカ』では恐怖の源泉が「自国内部=管理社会」に移行している。

敵はもはや他国ではなく、我々自身の中にある。この転換が、デミ版を単なるリメイクではなく、“冷戦以後のアメリカ精神史”として成立させている点は見逃せない。

矛盾の映画──政治と神話のあいだで

『クライシス・オブ・アメリカ』は、政治的寓意とギリシャ悲劇的モチーフを並列的に走らせようとした意欲作だ。しかし、デミはその二つを統合しきれていない。

政治の映画としては感情に乏しく、心理劇としては構造に重さがありすぎる。その“中途半端さ”が、同時に本作の独特な魅力でもある。

冷戦的恐怖を継承しながら、ポスト9.11の監視社会を予見したという意味で、本作は21世紀初頭のアメリカ映画における“政治的無意識”の記録である。国家の顔をした母親、企業の仮面をかぶった権力、そして記憶を失った兵士。

それらはすべて、アメリカという巨大な“マインド・コントロール装置”の断片なのだ。

- 原題/The Manchurian Candidate

- 製作年/2004年

- 製作国/アメリカ

- 上映時間/130分

- 監督/ジョナサン・デミ

- 製作/ジョナサン・デミ、イロナ・ハーツバーグ、スコット・ルーディン、ティナ・シナトラ

- 製作総指揮/スコット・アヴァーサノ

- 原作/リチャード・コンドン

- 脚本/ダニエル・パイン、ディーン・ジョーガリス

- 撮影/タク・フジモト

- 美術/クリスティ・ズィー

- 衣装/アルバート・ウォルスキー

- 編集/キャロル・リトルトン、クレイグ・マッケイ

- 音楽/レイチェル・ポートマン、ワイクリフ・ジョン

- デンゼル・ワシントン

- メリル・ストリープ

- リーヴ・シュレイバー

- ジェフリー・ライト

- キンバリー・エリス

- ジョン・ヴォイト

- ブルーノ・ガンツ

- テッド・レヴィン

- ミゲル・ファーラー

- サイモン・マクバーニー

- ヴェラ・ファーミガ