『Black Classical Music』(2023)

アルバム考察・解説・レビュー

Black Classical Music(2023年)は、サウス・ロンドンのジャズ・シーンを牽引する稀代のドラマー、ユセフ・デイズ(Yussef Dayes)が満を持して放った初のソロ・スタジオ・アルバム。「ジャズ」という既存の商業的な枠組みを拒絶し、アフロビートからレゲエ、グライムまでをアフリカン・ディアスポラの文脈で統合した、野心的な音楽絵巻である。

魂の叙事詩(クロニクル)と未来への遺言

デビューアルバムで、いきなりタイトルが『Black Classical Music』(2023年)!“黒人の古典音楽”とは、なんて不遜で、なんて大胆不敵で、そして最高にロックなタイトルなんだ。

サウス・ロンドンが生んだリズムの怪物、ユセフ・デイズが満を持して放ったこのソロ・デビュー作は、単に上手いドラマーのアルバムなんて生易しいもんじゃない。これは、音楽業界が長年かけて築き上げてきたジャンルという名の壁に対する、強烈なアッパーカットなのだ。

そもそも、この「Black Classical Music」という言葉自体が、かつてマイルス・デイヴィスやニーナ・シモン、ラサーン・ローランド・カークといった伝説の巨人たちが掲げた、「白人社会が勝手に決めた、ジャズという狭い定義への抵抗」の旗印。

デイズは、自身のルーツであるアフリカン・ディアスポラ(離散した黒人の歴史)のリズム――アフロビートの躍動、レゲエの重低音、ダブの残響、そしてグライムの焦燥感――をすべて飲み込み、それをベートーヴェンやモーツァルトと並ぶ、正統な芸術(クラシック)として再定義しようとしている。

なんという野心、なんという気高さ。タイトル曲「Black Classical Music」の疾走するドラム、唸りを上げるベース、そして優雅に舞うピアノを聴けば、もはやジャンルなんてどうでもよくなるほどの快感だ。

歌うドラムと、テレパシーで繋がったバンドが生む奇跡のグルーヴ

ユセフ・デイズのドラミングは、ドラムスティックがただの木の棒ではなく、オーケストラを操る指揮棒に見えてくる。彼はビートを叩き出すだけでなく、リズムでメロディを歌い、強弱で感情を操り、バンド全体を一つの巨大な生き物に変えてしまう。

かつて彼が師事した巨匠ビリー・コブハムの教え、「ドラムを叩きつけるな、刺すように叩け」という言葉通り、デイズの音は鋭く、しなやかで、そして何より流動的。

雷のような高速フィルインを叩き込んだかと思えば、次の瞬間には絹のように滑らかなハイハットワークで聴き手を優しく包み込む。この緩急自在なダイナミクスこそが、彼の真骨頂だろう。

ベーシストのロッコ・パラディーノとの関係性も見逃せない。伝説のベーシスト、ピノ・パラディーノを父に持つこの男とデイズの相性は、もはや阿吽の呼吸なんてレベルを超え、もはやテレパシー。

複雑怪奇な変拍子だろうが、即興的な展開だろうが、二人のリズム隊は一度たりとも崩れることなく、むしろ互いを高め合いながらグルーヴの渦を巻き起こしていく。

特にトム・ミッシュを迎えた「Rust」や、レゲエ界のスター、クロニックスが参加した「Pon Di Plaza」が凄まじい。ゲストの個性を最大限に引き出しながらも、根底にあるビートは揺るぎなく、かつ恐ろしくファンキーだ。

In the room(同じ部屋で演奏している)の感覚を重視したという録音も最高で、まるで目の前で彼らがセッションしているかのような生々しい熱気が、スピーカーを通して部屋中に充満する。

母への愛、娘への光

もちろん、このアルバムは単なる“超絶技巧の乱れ打ちパーティー”じゃない。『Black Classical Music』の真の核、それはむせ返るほどの「家族愛」と「物語」にある。デイズはここで、自身の人生そのものをさらけ出しているのだ。

2015年に亡くなった最愛の母・バーバラへの追悼、そして愛娘・バイアの誕生という“喪失と再生”のドラマが、全編にわたって通奏低音のように流れている。

アルバムのアートワークに母が撮った幼少期のデイズの写真を使ったり、曲間に父親が撮りためたVHSテープの音声をサンプリングしたりと、演出もナイス。

特にラストを飾る「Cowrie Charms」は反則級だ。ここでは、生前ヨガのインストラクターだった母の、穏やかなレッスン音声がフィーチャーされている。

「安らかに」と語りかける母の声に包まれて、74分間の激しい音楽の旅は静かに幕を下ろす。リズムの鬼神が、最後に見せたあまりにも人間的な素顔。このギャップに、僕は完全に心を撃ち抜かれてしまった。

一部の批評家は、「長すぎる」だの「散漫だ」だの文句を言っているらしい。確かに、全19曲・74分というボリュームは、TikTok世代の短い集中力には堪えるかもしれない。

「Pon Di Plaza」みたいなポップな曲と、ディープなジャズ・インストが混在している構成を、「整理されていない」と断じるのも簡単だろう。

だけど、ユセフ・デイズは、器用にまとまった「聴きやすいアルバム」なんて作る気はサラサラなかったはず。彼は、自分の内にあるもの全て――ジャズへの敬意も、レゲエのルーツも、家族との会話も、未完成のスケッチも――その混沌としたエネルギーを、丸ごとパッケージしたかったのだ。

編集して綺麗に見せることよりも、ありのままの自分を提示する誠実さ。その潔さこそが、この作品を傑作たらしめている。『Black Classical Music』は、過去の偉大な遺産と、未来への希望を繋ぐ架け橋だ。

- アーティスト/ユセフ・デイズ

- 発売年/2023

- レーベル/ブラウンズウッド・レコーディングス

- ジャンル/ジャズ、フュージョン

- プロデューサー/ユセフ・デイズ、マイルズ・ジェイムズ

- 1. Black Classical Music(feat. ヴェンナ、チャーリー・ステーシー)

- 2. Afro Cubanism

- 3. Raisins Under the Sun(feat. シャバカ)

- 4. Rust(feat. トム・ミッシュ)

- 5. Turquoise Galaxy

- 6. The Light(feat. バイア・デイズ)

- 7. Pon di Plaza(feat. クロニックス)

- 8. Magnolia Symphony

- 9. Early Dayes

- 10. Chasing the Drum

- 11. Birds of Paradise

- 12. Gelato

- 13. Marching Band(feat. マセーゴ)

- 14. Crystal Palace Park(feat. イライジャ・フォックス)

- 15. Presidential(feat. ジャハーン・スウィート)

- 16. Jukebox

- 17. Woman's Touch(feat. ジャミラ・バリー)

- 18. Tioga Pass(feat. ロッコ・パラディーノ)

- 19. Cowrie Charms(feat. レオン・トーマス3世、バーバラ・ヒックス)

- Black Classical Music(2023年/ブラウンズウッド・レコーディングス)

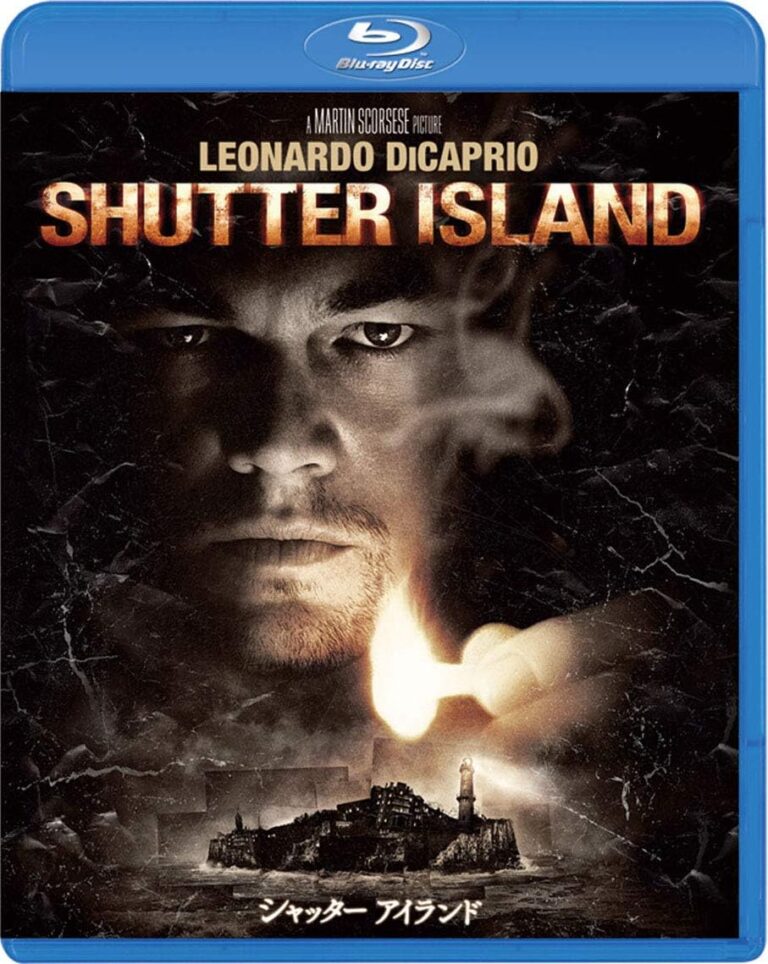

![Black Classical Music/ユセフ・デイズ[CD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71pQvTHeo9L._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1763343719383.webp)