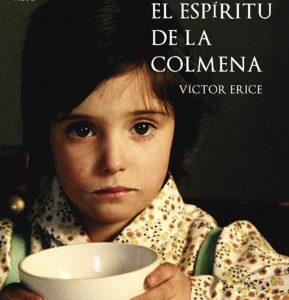

原初的な驚きに満ちた、慎ましくもダイナミックな家族の物語

ビクトル・エリセは、決して大仰な大演説をぶつことはないし、声高に叫んだりすることもない。彼は慎ましやかに物語をささやき続ける、孤高の映画作家だ。

『ミツバチのささやき』(1972年)と同様、『エル・スール』でもエリセは“家族”というミニマムな共同体から離れることなく、スペイン北部の辺境の地にカメラをしっかりと据えながら、丁寧な手つきで物語を繊細に紡ぎ上げていく。それはまるで、ローカルなエリアに普遍の世界が宿ることを確信しているがごとく。

同時代を描いたスペイン映画は皆そうだが、『エル・スール』の背景には、スペイン内戦が暗い影を落としている。

1931年に左派が選挙で勝利して、第二共和政が成立したかと思いきや、わずか2年後には右派が勝利して政権を奪回。第一次世界大戦後のスペインは、左派と右派の対立は絶え間なく続いていた。

父の乳母ミラグロスが語る、「お父さんが正しかった時代」とはすなわち左派=知識人や貴族に支えられた自由主義が趨勢を支配していた時代であり、「大旦那様(おじいさん)が正しかった時代」とは、右派=フランコ将軍が政権を樹立したファシズムが趨勢を支配していた時代なんである。

だがこの映画では、政治的背景やイデオロギッシュな描写は周到に排除されている。エリセは決して越境しない作家だ。

彼の関心はあくまで家族の物語なのであり、限定された空間のなかで、素朴で慎ましやかなコミュニケーションを素描する。にも関わらず、『エル・スール』にはスペクタクル性とダイナミズムが感じられるのだ。

例えば、エストレリャが横たわるベッドを窓から漏れる光が仄かに照らし、犬の鳴き声、風のざわめきがかすかに聞こえてくるオープニング・シーン。

絵としては全く動的要素がないにも関わらず、まるでタルコフスキーの『ノスタルジア』(1983年)にも近接した、神性に満ちた深淵さに包まれている。

もう一例をあげれば、父親がペンダントを片手に水脈を探し当てるシーン。蓮實重彦は「ビクトル・エリセは西部劇にシンパシーがある人なのではないか」と喝破したが、父親の背景に広がる荒涼とした大地は、いかにもジョン・フォード的だ。

限定された空間でありながら、広大な距離感を感じさせる映像、家族を描いた物語でありながら、神秘主義にも通じる深淵さをたたえたストーリー。

『エル・スール』は、原初的な驚きに満ちている。

- 原題/El Sur

- 製作年/1983年

- 製作国/スペイン、フランス

- 上映時間/94分

- 監督/ビクトル・エリセ

- 製作/エリアス・ケレヘタ

- 原作/アデライダ・ガルシア・モラレス

- 脚本/ビクトル・エリセ

- 撮影/ホセ・ルイス・アルカイネ

- 美術/アントニオ・ベリソン

- 編集/パブロ・G・デル・アモ

- オメロ・アントヌッティ

- ソンソレス・アラングーレン

- イシアル・ボリャン

- ロラ・カルドナ

- ラファエラ・アパリシオ

- ジェルメーヌ・モンテロ

- オロール・クレマン

![駅馬車 HDリマスター[Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51jdMCZKxwL.jpg)

最近のコメント