『隣の女』──トリュフォーが最後に見た恋の炎

『隣の女』(原題:La Femme d’à côté/1981年)は、フランソワ・トリュフォー監督によるフランス映画。かつて恋人同士だったベルナール(ジェラール・ドパルデュー)とマチルド(ファニー・アルダン)が、郊外の新興住宅地で偶然隣人として再会する。互いに家庭を持ちながらも、抑えきれない感情に突き動かされ、かつての恋が再び燃え上がる。密やかな逢瀬と隠しきれぬ視線が周囲に波紋を広げ、やがてふたりの関係は制御不能の領域へと進んでいく。家庭、社会、理性が崩壊していく中、愛の行方は静かな破滅へと向かう。

恋愛の臨界点と“光”の演出

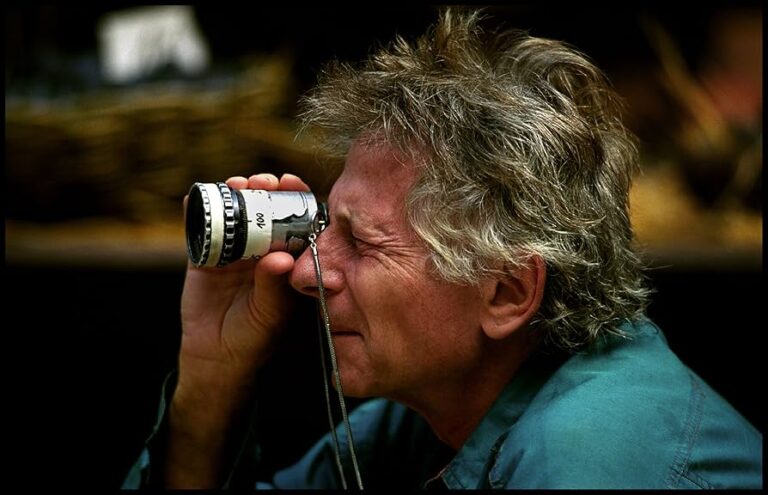

映画で男と女が恋愛の臨界点に達する瞬間、最も重要な要素とは何か。それは露骨なベッドシーンでも、官能的な囁きでもない。フランソワ・トリュフォーが『隣の女』(1981年)で実践しているのは、映画の原初的要素──すなわち「光」である。

ジェラール・ドパルデューとファニー・アルダンが演じる二人の恋人は、あらゆる光の下で抱擁を交わす。薄暗い駐車場に浮かぶ車のヘッドライト、オープンカーに差し込む午後の陽光、アパートの一室を包む西日。光は彼らの激情を可視化すると同時に、運命の悲劇を予感させる。

トリュフォーのカメラは、光の強度を感情の振幅として捉える。二人の愛が燃え上がるとき、光は飽和し、やがて滅びへと沈む。恋の行方を描くことは、光の生と死を描くことなのだ。

『隣の女』の物語は、運命のいたずらによって再会した元恋人たちの再燃劇。8年前に別れ、それぞれ家庭を持った男女が、偶然にも隣人として再び向かい合う。

構成は極めて古典的でありながら、トリュフォーの語り口は驚くほど静謐だ。カメラは決して感情に追随せず、登場人物の動きを淡々と追う。被写体を中央に据え、横パンで流れを保ちながら、安定した構図で物語を刻む。その“静けさ”が逆に情動を増幅させる。

彼は、激情を描くためにカメラを動かすのではなく、カメラを動かさないことで情熱を封じ込める。映像の表層に浮かぶのは、理性を保とうとする二人の佇まい。しかしその背後では、光がゆっくりと熱を帯び、理性の輪郭を溶かしていく。

トリュフォーが生涯をかけて追い求めたのは、感情と形式の均衡だった。『隣の女』はその結晶であり、最も純粋な映画的構築物である。

“光が途絶える”瞬間のエロス

ファニー・アルダンほど“光に愛された女優”はいない。彼女のスクリーン上の存在は、常に照明の角度とともに変容する。太陽光の下では奔放で挑発的に、薄暗い部屋では静謐で致命的に美しい。

トリュフォーは、彼女の肉体ではなく、その“発光”を撮ろうとした。とりわけ、病院の一室でドパルデューに微笑みかけるショットは圧巻である。窓から差し込む曖昧な光が、彼女の輪郭を半分だけ照らし、残り半分を影に沈める。その中間領域こそが、トリュフォーの映画の真骨頂だ。

光は希望であり、影は絶望である。だがこの瞬間、希望と絶望は区別されず、ただ一つの“美”として共存している。アルダンの横顔に宿る陰性の輝きは、まさに悲劇の予告であり、同時に映画そのものの存在理由でもある。

トリュフォーは、性愛を描くとき決して肉体的描写に頼らない。彼が描くのは「光が触れる瞬間」と「光が失われる瞬間」だ。ドパルデューとアルダンが最後に交わるのは、月光だけが室内をかすかに照らす夜。

ふたりの関係はすでに破滅の縁にあり、彼女の手には拳銃が握られている。光は限界まで弱まり、もはや愛を照らす力を失っている。ここでトリュフォーは、恋愛の終焉を“照明の終焉”として演出する。

光が届かなくなった瞬間、愛は死ぬ。彼の映画では、光こそが愛の鼓動であり、カメラはその鼓動を記録する心臓である。二人が最後に触れ合うとき、光はもはや外界からではなく、彼ら自身の内部から滲み出る。

愛が終わる瞬間にこそ、人は最も強く輝く──トリュフォーのフィルムは、その真理を知っている。

愛と光の終焉、そしてトリュフォーの遺言

トリュフォーは常に“映画の中に映画”を生きてきた作家だった。『隣の女』もまた、多層的な引用の網目で構築されている。

マチルドの夫の職業が航空管制官という設定は、エリック・ロメール監督『飛行士の妻』(1981年)へのオマージュ。愛のために身体を犠牲にする男の神話として挿入されるのは、トッド・ブラウニング監督『知られぬ人』(1927年)のエピソード。

ドパルデューが妻と映画館で観るのは、裏切りと再生をテーマにしたサスペンス映画『歩く死骸』(1936年)だし、偶然アルダンの下着姿が露わになる場面は、ハワード・ホークス監督『赤ちゃん教育』(1938年)を想起させる。

これらの参照は単なる引用ではなく、トリュフォーが「映画史そのものと恋愛している」ことの証。彼にとって映画とは、愛の比喩であり、愛そのものがまた映画を駆動する。だから『隣の女』は、恋愛映画であると同時に“映画への恋愛映画”でもある。

『隣の女』は、トリュフォーにとって最晩年の作品であり、次作『日曜日が待ち遠しい!』(1982年)へと続く“愛の終曲”である。『アデルの恋の物語』(1975年)や『アメリカの夜』(1973年)で描かれた愛の理想は、ここで現実の不条理へと転化し、愛することは同時に破壊することだという痛切な真理に至る。

だがその破壊の中に、彼は依然として「美」を見出している。悲劇の直前、月光の下で微笑むアルダンの顔は、もはや人間のそれではなく、“光そのもの”になっている。

トリュフォーがこの映画で探したのは、愛の永遠ではなく、愛が消える瞬間の美しさだった。光が失われるとき、愛は完成する。トリュフォーのカメラは、その“消滅の瞬間”を最後まで見届けようとする。

『隣の女』は、光の詩であり、恋愛映画の形式を借りた存在論的レクイエムである。

- 原題/La Femme d’a` co^te´

- 製作年/1981年

- 製作国/フランス

- 上映時間/107分

- 監督/フランソワ・トリュフォー

- 原案/フランソワ・トリュフォー、シュザンヌ・シフマン、ジャン・オーレル

- 脚本/フランソワ・トリュフォー、シュザンヌ・シフマン、ジャン・オーレル

- 撮影/ウィリアム・ルプシャンスキー

- 音楽/ジョルジュ・ドルリュー

- 美術/ジャン・ピエール・コユ・スヴェルコ

- 編集/マルティーヌ・バラーク

- 録音/ミシェル・ローラン

- 製作進行/アルマン・バルボール

- ジェラール・ドパルデュー

- ファニー・アルダン

- アンリ・ガルサン

- ミシェール・ボームガルトネル

- ヴェロニク・シルヴェル

- オリヴィエ・ベッカール

- ヴァン・オール

![隣の女/フランソワ・トリュフォー[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/711bJPzYMJL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1762039423821.webp)

![赤ちゃん教育/ハワード・ホークス[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51GSEHBM85L._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1763167538866.webp)