『鬼火』(1963年)は、酒と女に青春に費やしたプチブル青年が、抗いきれない厭世感から、自らの手で死を選ぶまでの48時間を描いた文芸作品。

30歳過ぎても定職に就かず、社会性を帯びないまま“オトナになることの悲劇”と言われても、安月給で糊口を凌ぐ身である小生には、感情移入できないこと甚だしい。しかも女にはモテまくっているという設定だから、なお理解できん。

よく考えたら主役を演じているのって、『太陽がいっぱい』(1960年)でフィリップ役を演じていた、モーリス・ロネなんだよね。イタリアで勝手気ままな放蕩人生を送っていた彼が、もしアラン・ドロンにヨットで殺害されず、そのまま年齢を重ねてたいたなら…なんて妄想をしてしまうくらい、役柄がリンクしている。

「ぼくはきみに触れることができない」だの、「欲望がないことは辛い」だの、「人生の歩みは緩慢すぎる」だの、文学臭たっぷりにモーリス・ロネは実存的不安を吐露。結局「オトナになりきれなかった」、もしくは「オトナになることを拒否した」コドモの言い訳を、延々述べているだけ。

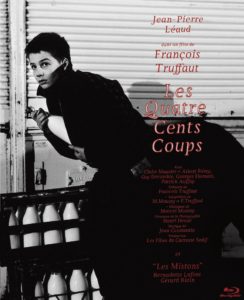

それは確かに、トリュフォーの『大人は判ってくれない』(1959年)に代表される、ヌーベルバーグ的主題(大人と子供のディスコミュニケーション)なんだろうが、その内実は「人々を虜にして離さず、ずっと縛り付けておきたかった」という幼児願望に過ぎない。

彼が人生最期の日を迎えるにあたって、パリに出て旧友に会いに行くのは、「君らの心には消えない滲みが残るだろう」という遺書に説得力を持たせたいからだし、部屋を飾る妻の写真やマリリン・モンローの自殺記事の切り抜きも、自らの死を華々しく演出するための小道具である。最後に読んでいたのが、フィッツジェラルドの『華麗なるギャツビー』なのも、いかにもな自己演出だ。

その存在を誇示することもなく、干渉することもなく、部屋の片隅に鎮座している家具のようにただそこに在る、エリック・サティによる無機質な音楽。ロベール・ブレッソンやジャック・ドゥミという巨匠たちの映像を支えた名カメラマン、ギスラン・クロケによる乾いた映像。

だがそこに映し出されるのは、例えば芥川龍之介のように「或るぼんやりとした不安」を抱えたインテリの虚無感ではなく、惨めなくらいに大人になりきれなかった男の末路である。

ルイ・マルの抑制の利いた語り口で、つい純文学的な映画に思えてしまうが、個人的には絶対に違うと思う次第。

- 原題/Le Feu follet

- 製作年/1963年

- 製作国/フランス

- 上映時間/108分

- 監督/ルイ・マル

- 製作/アラン・ケフェレアン

- 原作/ピエール・ドリュー・ラ・ロシェル

- 脚本/ルイ・マル

- 撮影/ギスラン・クロケ

- 音楽/エリック・サティ

- 美術/ベルナール・エヴァン

- モーリス・ロネ

- ベルナール・ノエル

- アレクサンドラ・スチュワルト

- ジャンヌ・モロー

- アンリ・セール

![太陽がいっぱい 【特典DVD付2枚組】 [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51AClpwbugL.jpg)

最近のコメント