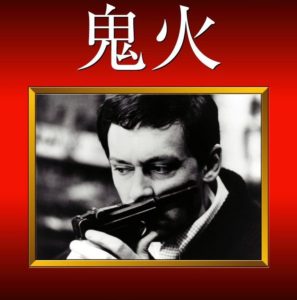

アラン・ドロンの美貌を射抜く、ルネ・クレマンの密やかな欲望

『太陽がいっぱい』(1960年)で、「アラン・ドロンの魅力にノック・ダウンされた!」というマドワゼルは少なくない。っていうか多い。

容姿端麗にして頭脳明晰な青年リプリーをナルシスティックに演じるドロン様。マリー・ラフォレに「ギターを弾いて欲しい」と嘆願し、その手に優しくキスする彼の眼差しはジゴロビーム出しまくりで、イケメンの面目躍如である。

だがしかし、アラン・ドロンは本当に絶世の美男子として描かれているんだろうか?僕はこの作品を数回見直しているが、いつも「ちょっと背伸びしている感」「カッコ良くないんだけどカッコ良さを演じている感」がぬぐえなかった。もちろんアラン・ドロンの顔の造作が、美しいことは言わずもがなだけど。

映画解説者の淀川長治氏が、リプリーとフィリップ(モーリス・ロネ)をホモセクシャル的な関係として喝破したのは有名な話。

そもそも監督のルネ・クレマン自身が同性愛者で、アラン・ドロンに気があったという、真偽の定かではないウワサがある。確かにそのようなバックグラウンドを前提にすると、個人的には非常に納得がいく。

ルネ・クレマンのアラン・ドロンに対する倒錯した想いは、リプリーのフィリップに対する想いに変換され、ヴィヴィッドに映画に刻印されたのではないか。そして同じくゲイだった淀川長治は、その小さな信号を敏感に受け取ったのではないか。

だとすれば、アラン・ドロンの役回りはギリシア神話に登場する美少年ナルキッソスのような自己陶酔者ではなく、むしろナルキッソスに憧れる凡庸な青年というところだろう。

後年アンソニー・ミンゲラ監督がリメイク作『リプリー』(1999年)で、お世辞にもハンサムとはいえないマット・デイモンをタイトルロールに抜擢したことは記憶に新しい。

これは解釈として、非常に正確だと思う。端正なジュード・ロウに恋焦がれるマット・デイモン、というビジュアライズによって、鬱屈としたリプリーの内面が顕在化される。

ギラギラと赤く燃え盛る太陽、青く広がる海、白いヨットと、鮮やかな色彩に満ちたこのフィルムには、どこか突き抜けた開放感がある。ニーノ・ロータによるあのあまりに有名な旋律も、悲哀を帯びながらもどこかイタリア人特有のオプティミズムを感じずにはいられない。

しかしその奥には、ルネ・クレマンの密やかな欲望が渦巻いている。

- 原題/Plein Soleil

- 製作年/1960年

- 製作国/フランス、イタリア

- 上映時間/112分

- 監督/ルネ・クレマン

- 脚本/ルネ・クレマン、ポール・ジェコブ

- 製作/レイモンド・アキム、ロベール・アキム

- 音楽/ニーノ・ロータ

- 撮影/アンリ・ドカエ

- 原作/パトリシア・ハイスミス

- 美術/ポール・ベルトラン

- 衣装/ベラ・クレメント

- アラン・ドロン

- モーリス・ロネ

- マリー・ラフォレ

- エルヴィーレ・ポペスコ

- エレノ・クリザ

- フランク・ラティモア

最近のコメント