ポスト・モダン、ヌーヴェルヴァーグ、政治、ソニマージュ…。

ゴダールには様々なキーワードがついてまわる。それはグリフィスから始まった古典的映画文法に慣れ親しんだ我々が、 異質で、なにやらつかみどころのないゴダールの作品群を読みとくための準備運動である。

彼の映画を観るには、観客である我々にも心の浸透性を良くするための、ある種の“しなやかさ”が必要なのだ。

映画史に颯爽と登場してから約半世紀、未だ正体のつかめないジャン・リュック・ゴダールとは、何者なのだろう。さる音楽評論家は、「音楽を聴くようにゴダールを観よ」と語っている。

鈴木慶一にいたっては、「何だかわかんないけどカッコイイ」などと語っている。アンディ・ウォホールのポップアートを鑑賞するように、ゴダールを咀嚼し味わう、まずはここから始めよう。理屈はその後だ。

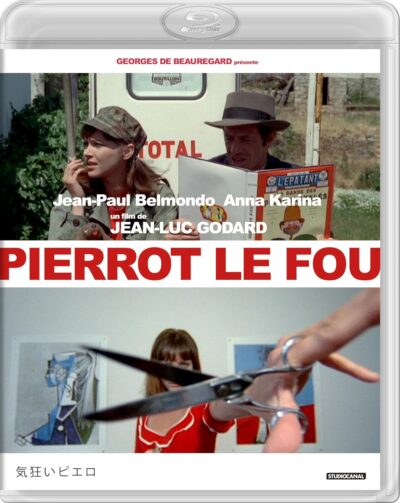

『気狂いピエロ』がたまらなく魅力的なのは、プリミティヴな快感原則に則っているから。ジャン・ポール・ベルモンドはたまらなくカッコイイし、アンナ・カリーナは抱きしめたくなる程キュートだし、PVを観ているかのようなエディット・センスはサイコーだ。

面白い映画は数あれど、気持ちのいい映画というのはそうザラにあるものではない。気持ちのよさなんてものは、生理的&感覚的なものゆえ、その尺度は人それぞれに違う訳だが、ゴダールの「映画は万人の為の物ではない」という持論はそれだけにナットクである。

生と死、愛と裏切り、現実と空想が同居する『気狂いピエロ』は、典型的なヌーヴェルヴァーグの構造を有している。

ライオネル・ホワイトの犯罪小説、『オブセッション』の枠組みだけを引用した物語世界は、あふれんばかりの陽光と主演二人の軽やかな演技によって、爽快な印象を観る者に残す。

JLG(ジャン・リュック・ゴダール)は先の見えない男女の逃避行を、牧歌的といっていい程にフットワークの軽い作品にしてしまった。彼の映画では、刹那的なものはいつだって日常の1コマでしかない。

赤と青の原色を基調にしたポップな色使いは、今なお斬新で鮮烈。そしてこの作品では、“色”そのものが映像を牽引してしまう原動力となる。

例えばラスト、突き抜けた青い空のもと、主人公フェルディナンは顔に青いペンキを塗りたくって爆死。カメラはゆっくりと深い青に満ちた地中海へパンしていく。“青”という共通項で映像は論理的に繋がっていくのだ。これは“色”のモンタージュである。

ランボーの詩の引用、アンナ・カリーナが海岸で歌い出す『私の運命線』、ベトナム戦争を風刺した摩訶不思議な芝居、ベルモンドがダイナマイトを頭に巻いて爆発するラストまで、あらゆるシークエンスが気持ちいい。音の使い方も、原色を配したポップな色使いも、もう全てが気持ちいい。

ゴダールは快楽主義者だ。僕たちは彼の放射するオーガズムをただ浴びればいい。ゴダールと一緒にヒロインに恋したり、嫉妬したりしよう。理屈はその後だ。

- 原題/Pierrot Le Fou

- 製作年/1967年

- 製作国/フランス、イタリア

- 上映時間/109分

- 監督/ジャン・リュック・ゴダール

- 脚本/ジャン・リュック・ゴダール

- 原作/ライオネル・ホワイト

- 音楽/アントワーヌ・デュアメル

- 製作/ジョルジュ・ド・ボールガール、ディノ・デ・ラウレンティス

- 撮影/ラウール・クタール

- 美術:ピエール・ギュフロワ

- ジャン・ポール・ベルモンド

- アンナ・カリーナ

- グラツィエッラ・ガルヴァーニ

- レイモン・ドボス

- ダーク・サンダース

- ジミー・カルービ

- ロジェ・デュトワ

- ハンス・メイヤー

- アレクシアス・ポリアコフ

最近のコメント