紋切り型の「冒険活劇」を逸脱した、超残酷ムービー

そもそも『インディ・ジョーンズ』の企画は、『スター・ウォーズ』(1977年)封切前に興行的失敗を恐れてハワイへ逃げてきたジョージ・ルーカスが、『未知との遭遇』の撮影を終えてまったりバケーション中のスティーヴン・スピルバーグと合流したことから始まる。

『007』シリーズのような冒険アクションを撮るのが夢だったとアツく語るスピルバーグに対し、ルーカスは長年温め続けてきた『インディ・ジョーンズ』のアイディアをご披露し、意気投合。かくして世紀のプロジェクトは始動した。

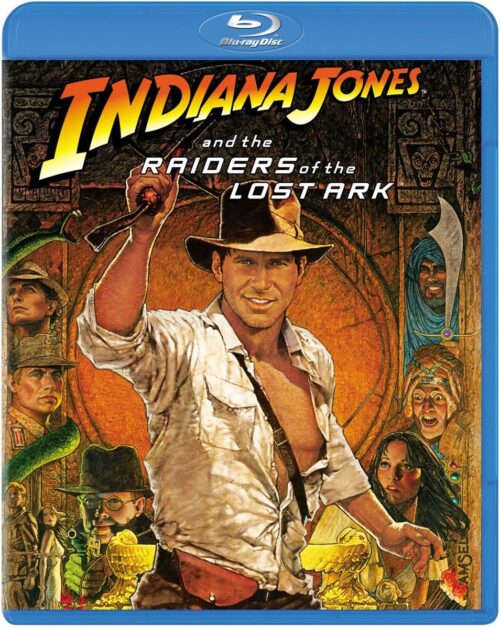

そんなこんなで’81年に公開された『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』(1981年)は、皆様ご存知の通り興行的大成功をおさめ、今や冒険活劇の古典的作品として、映画史にしっかと鎮座している。

面白い。確かに『レイダース』は掛け値なしに面白い。しかし本作は、「冒険活劇映画」という紋切り型のカテゴライズを逸脱してしまうくらい、実はすっごく残酷な映画なのだ。

よくよく考えてみれば、スピルバーグの残酷趣味はフィルモグラフィーの初期から綿々と受け継がれてきたものであるにも関わらず、あまり表立って語られることはなかったように思う。

しかし『ジョーズ』(1975年)ではいきなりブロンドの若い女性がサメに食い殺されたり、少年が海に引きずりこまれて血しぶきが舞ったりするなど、オンナコドモも容赦しない冷酷非道ぶりを発揮していた。

『ジュラシック・パーク』(1993年)におけるTレックスが人間を頭から呑み込んでしまうシーン、『プライベート・ライアン』(1998年)における阿鼻叫喚なノルマンディ上陸作戦のシーン、『宇宙戦争』(2005年)におけるトライポッドが放った光線で人間が跡形もなく消滅してしまうシーン。

スピルバーグ作品では、酸鼻を極める描写は枚挙に暇がない。むしろこのような血も涙もない残虐シーンにこそ、スピルバーグの天才的演出手腕が垣間見える。

しかし問題なのは、“スピルバーグ=ファミリー映画”という宣伝会社の陰謀としか思えないブランド戦略によって、いたいけな子供がパパとママと一緒に映画館に行くと、最後ナチスの悪役たちがアークの呪いによって顔面破壊しちゃうような、クローネンバーグの『スキャナーズ』(1981年)ばりの残酷描写を観させられることだ(桂文珍にクリソツのロナルド・レイシーにいたっては、顔が瞬く間に溶けていくのである!)。

ハイ、お察しの通りそのいたいけな子供とは僕のことです。あまりの恐怖でマジ失神しそうになりました。『レイダース』のようなビッグ・バジェット・ムービーに、こんなヒドいシーンを臆面もなく挿入できるのって、いかがなものかと思います。

スピルバーグが死を描くとき、観客にショックを与える効果ばかりではなく、それは時として、「笑い」にすら昇華される。たとえば、大刀をふるう男に対し、インディが拳銃一発で仕留めてしまう場面。当然スリル満点の展開を期待した観客は拍子抜けして、映画館は笑いに包まれる…。

しかし、待て。例えユーモラスな描写だとはいえ、人が一人死んでいるのである。それを笑いに転化できるということは、必然的にスピルバーグの映画において、「死の質量は軽い」ということを証明してしまっているんではないか。

スピルバーグは『シンドラーのリスト』(1993年)において、多くのユダヤ人が家畜にように扱われ、ぼろ切れのように殺されていく様をヴィヴィッドに描き出している。しかしやはりこの映画においても、圧倒的に「死の質量は軽い」のである。

彼にとって“死”とは、オプティミスティックにも、ペシミスティックにも、そしてホラーにも転化できる装置なのだ。実はスピルバーグはものすごい人間嫌いなのではないか?

『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』を見返すたびに、僕はそんな思いにふととらわれてしまう。

- 原題/Raiders of the Lost Ark

- 製作年/1981年

- 製作国/アメリカ

- 上映時間/115分

- 監督/スティーヴン・スピルバーグ

- 製作総指揮/ジョージ・ルーカス、 ハワード・G・カザンジャン

- 製作/フランク・マーシャル

- 脚本/ローレンス・カスダン

- 原案/ジョージ・ルーカス、フィリップ・カウフマン

- 編集/マイケル・カーン

- 撮影/ダグラス・スローカム

- 音楽/ジョン・ウィリアムズ

- 美術/ノーマン・レイノルズ

- ハリソン・フォード

- カレン・アレン

- ジョン・リス=デイヴィス

- デンホルム・エリオット

- ポール・フリーマン

- アルフレッド・モリーナ

- アンソニー・ヒギンズ

- ロナルド・レイシー

- ウォルフ・カーラー

![ドクター・ノオ [AmazonDVDコレクション] [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51aXFnwffIL.jpg)

![スキャナーズ リストア版 [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51YXx-SiG3L.jpg)

](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51lHyZ4KP-L.jpg)

最近のコメント