『ロマン・ポランスキー 初めての告白』──巨匠は何を語り、何を隠したのか?

『ロマン・ポランスキー 初めての告白』(原題:Roman Polanski: A Film Memoir/2013年)は、逃亡と孤独の果てにある映画監督ロマン・ポランスキーが、自身の半生を語るドキュメンタリー。幼少期のホロコースト体験、妻シャロン・テートの惨殺事件、そして未成年への性的暴行事件──激動の人生を赤裸々に振り返りながら、「天才」と「罪人」の狭間で生きる映画作家の複雑な実像を浮かび上がらせる。

“性と死”の映画作家、ロマン・ポランスキー

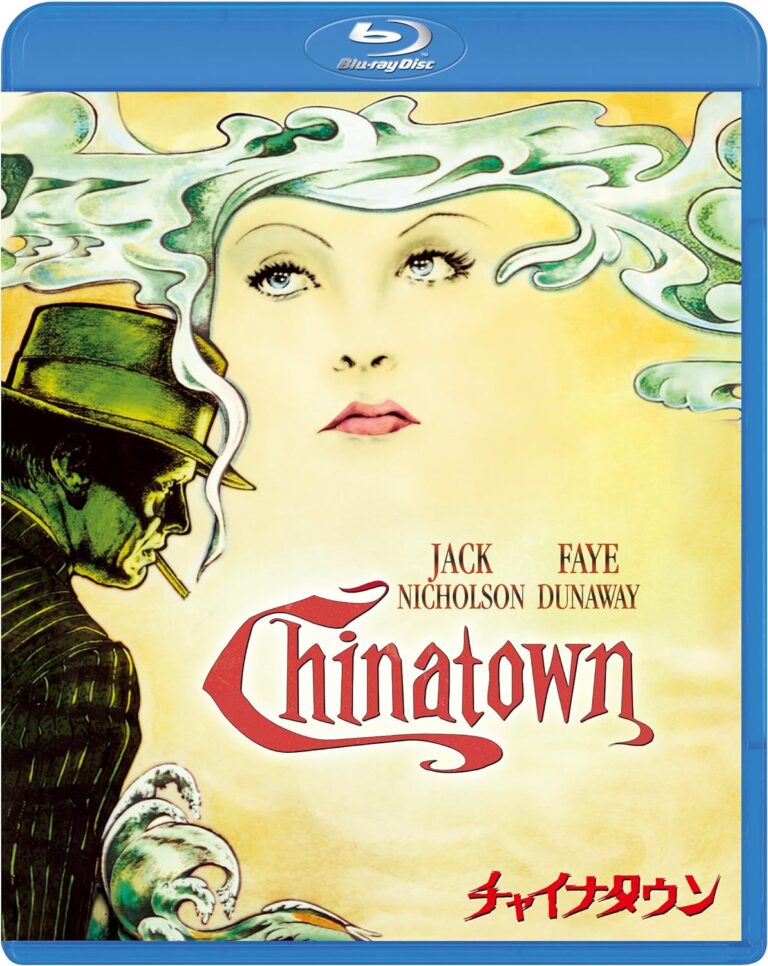

『反撥』(1964年)、『ローズマリーの赤ちゃん』(1968年)、『チャイナタウン』(1974年)。

ロマン・ポランスキーは、20世紀後半の映画史において燦然と輝く傑作を矢継ぎ早に発表してきた。だが同時に、彼は未成年への性的暴行事件で告発され、長年にわたり司法から逃亡を続けた「犯罪者」としても記憶される存在である。

その人生は、加害者と被害者という二つの相反する立場を背負い込んでいる。幼少期にはナチス・ドイツによって母を強制収容所で失い、妻シャロン・テートをカルト集団マンソン・ファミリーに惨殺されるという悲劇を経験した「被害者」でありながら、少女に性的暴行を加えた「加害者」としても烙印を押された。

この二重性を最も適切に言い表す言葉が、“性と死”だろう。そしてこのアンビバレントな軌跡は、そのままポランスキー映画の核心を成している。

閉ざされた空間と侵入の恐怖──『反撥』から『テナント』へ

ポランスキーの映画世界を象徴するのが「閉ざされた空間」と「外部からの侵入」である。

『反撥』では、姉と同居する若い女性キャロルがアパートの一室に取り残され、やがて精神を崩壊させていく。壁から突き出る無数の手、床を覆い尽くすウサギの死骸といった幻想的イメージは、閉ざされた空間が狂気の坩堝と化すことを示す。キャロルの孤立は、幼少期に戦火の中で孤独を強いられたポランスキー自身の記憶を想起させる。

『ローズマリーの赤ちゃん』では、古びたマンションの隣人たちが実は悪魔崇拝者であり、ローズマリーの胎内に邪悪な存在を宿そうとする。ここでは「家庭」という最も安全であるはずの空間が、外部からの侵入によって汚染される。ポランスキーにとって家庭は決して守られるべき聖域ではなく、常に脅かされる脆弱な場なのだ。

さらに『テナント』(1976年)では、パリの集合住宅に越してきた主人公が、周囲の住人たちから執拗に同化を迫られ、やがて「前の住人」と同一化していく。自我の崩壊を描いたこの作品は、加害者/被害者の境界が曖昧になるポランスキーの世界観を最もラディカルに体現している。

これらの「閉ざされた空間」は、彼の人生における経験と強く呼応する。ナチスの侵入、カルトによる家庭の破壊──外部からの暴力が私的領域を侵犯する恐怖。それが彼の映画を覆う不気味な閉塞感の根源である。

『チャイナタウン』──加害と被害の連鎖

『チャイナタウン』は、ポランスキーがハリウッドで撮った唯一のフィルム・ノワールであり、彼の二重性を最も鮮烈に刻みつけた作品といえる。私立探偵ギテスが追うのは、一見するとありふれた不倫事件だが、その背後には巨大な水利権をめぐる陰謀と、父親による娘への性的虐待という忌まわしい事実が潜んでいる。

ラストでギテスが「忘れろ、これはチャイナタウンだ」と告げられる場面は、いかなる正義も成立せず、被害者を救うこともできないという徹底的な敗北を突きつける。

そこには「守ろうとしながらも結局は加害の連鎖に取り込まれる」という、ポランスキー自身の二重性が重なる。彼は被害者でありながら、別の局面では加害者でもある。その矛盾が作品の不条理な結末を通じて観客に伝わってくるのだ。

『初めての告白』──免罪のカメラ

2013年のドキュメンタリー『ロマン・ポランスキー 初めての告白』は、彼の人生を総括するように見えて、むしろその二重性を曖昧にしてしまう。

この作品は、チューリッヒ映画祭に出席するためスイスに入国した途端、過去の事件を理由に拘束されたポランスキーに、長年の友人アンドリュー・ブラウンズバーグがインタビューを行ったものだ。

アンドリュー・ブラウンズバーグは、ポランスキーが監督した『マクベス』(1971年)のプロデューサーに名前を列ねているほか、『悪魔のはらわた』(1973年)や『処女の生血』(1974年)といったイタリアン・ホラーも製作している人物。“処女”とか“はらわた”とか、ポランスキーに思いっきりリンクしたタイトルが並んでいるのが興味深し。

だがこのブラウンズバーグ氏、友人だからこそスキャンダラスな事件にも臆せず糾問するというよりも、軟禁状態の友人に慮った大甘な質問内容で(そりゃそうだろう)、「あれは過ちだった」というありきたりな懺悔コメントを引き出すのみ。

映像はポランスキーを告発するどころか、免罪の場に変質してしまう。カメラが「真実を暴く」よりも「巨匠を保護する」機能を果たしてしまったのだ。

さらに衝撃的なのは、最後に被害者の女性が登場し、彼を糾弾するのではなく「国外逃亡は仕方なかった」と擁護するコメントを残す点である。この逆説は、加害者と被害者の境界を決定的に崩壊させる。ここに現れる「立場の不安定さ」こそ、ポランスキー映画の本質と呼ぶべきものだろう。

#MeToo 時代におけるポランスキー

#MeToo 運動以降、映画界は加害者を排除する動きを強めている。ポランスキーの存在はその象徴的な試金石であり、彼を上映から締め出す動きもあれば、作品と作者を切り離して評価しようとする姿勢もある。

この議論は単なる倫理問題にとどまらない。むしろ「主体は安定しておらず、道徳的な境界は常に揺らぐ」というポランスキー映画の主題が、現実社会に反復されていると言える。彼をどう扱うかという問いそのものが、ポランスキー作品が描いてきた「不安定な世界」を映し出しているのだ。

ロマン・ポランスキーは、“性”によって加害者として告発され、“死”によって被害者として刻印された。その二重性は彼の映画世界を規定し、密室の恐怖、侵入の不安、道徳の揺らぎとして繰り返し現れる。

『反撥』のアパートの壁の亀裂、『ローズマリーの赤ちゃん』の胎内に宿る異形、『チャイナタウン』の救済不可能な腐敗──それらはすべて、ポランスキー自身の人生が孕んだ亀裂と重なり合う。

“性と死”をめぐる矛盾を抱え込んだまま、それを映像化し続けた作家。ポランスキーをどう評価すべきかという問い自体が、すでに彼の映画の一部である。だからこそ彼の存在は、今なお「映画批評的な事件」として私たちの前に立ち現れているのだ。

- 原題/Roman Polanski: A Film Memoir

- 製作年/2013年

- 製作国/イギリス、イタリア、ドイツ

- 上映時間/90分

- ジャンル/ドキュメンタリー

- 監督/ロラン・ブーズロー

- 製作/アンドリュー・ブラウンズバーグ

- ロマン・ポランスキー

- ロマン・ポランスキー 初めての告白(2013年/イギリス、イタリア、ドイツ)

- ジョン・ウィリアムズ 伝説の映画音楽(2024年/アメリカ)

![ロマン・ポランスキー 初めての告白/ロラン・ブーズロー[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/91ZpNrfvEpL._UF8941000_QL80_-e1759496006367.jpg)