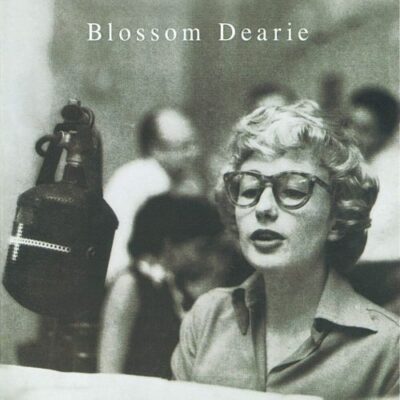

『Blossom Dearie』──声の軽やかさと記号化されたフェミニニティの音響構造

『Blossom Dearie』(1956年)は、ニューヨーク出身のジャズ歌手ブロッサム・ディアリー(Blossom Dearie)が、レイ・ブラウン、ハーブ・エリス、ジョー・ジョーンズらと共に録音したデビュー・アルバム。1952年から1955年にかけてパリで活動した経験を背景に、英語曲とフランス語曲が並び、アメリカとヨーロッパ双方の音楽的要素が収められた。1950年代半ばの都市とジャズ・シーンを反映する作品として位置づけられている。

ウィスパー・ヴォイスの記号性──軽さがもたらす感情の非在

ブロッサム・ディアリー(Blossom Dearie)という存在を最初に聴いたとき、そこにはジャズ・ヴォーカルの文脈を軽やかに逸脱する特異な響きがあった。

ビリー・ホリデイやエラ・フィッツジェラルド、サラ・ヴォーンといったソウルフルなディーヴァたちが身体性そのものを音に奉仕させるのに対し、ディアリーの声は肉体の重さをほとんど感じさせない。

ウィスパー・ヴォイスの鼻にかかった倍音は、感情の深度を増幅するのではなく、むしろ“感情という重量”の不在を示す。軽さによってしか表現できない距離があり、そこに彼女のヴォーカリゼーションの核心がある。

選曲家・橋本徹がアプレミディ・レーベルの世界観の中で彼女を取り上げたのも、こうした音響的軽さがカフェ文化や都市生活のミニマルな時間感覚と呼応したからだろう。

ここで重要なのは、可憐さが単なる属性ではなく、“聴く側に一定の役割を委ねる構造”として働いている点だ。感情を過剰に語らず、説明を拒むその声は、受け手に補完の余白を与える。ジャズ・ボーカルの歴史のなかで、彼女はその余白のデザインによって位置を確立したと言える。

ディアリーの発声は、単にカワイイという表層的な形容を超え、言語と音響のあいだにある微細な摩擦をコントロールしている。子猫のような舌足らずな発音が象徴するのは、幼さではなく、音の立ち上がりを極力弱め、倍音域だけを前景化させる高度なバランス感覚だ。

歌い上げる力強さではなく、囁くような弱さの中に芯を通す技法によって、音の密度と空間の広さを同時に獲得している。彼女の声は、濃密ではなく淡泊で、重力よりも浮遊に近い。だからこそ、歌声そのものが“都市の軽やかな時間”の比喩として機能する。

空気を多く含む発声は、発音の曖昧さを音楽的装置へと変換し、言葉の意味よりも語感の手触りを優先する。音楽が意味を脱臼させ、音素だけで感覚的なレイヤーを構築する瞬間、ディアリーの歌はジャズというより詩的な言語表現に近づく。

重さを脱ぎ捨てることで浮かび上がる、感情以前の情緒。ジャズの文脈内にありながら、その声はジャンルからの逸脱を内包し、聴く者を音の輪郭そのものへと向かわせる。

パリで獲得したエスプリ、コスモポリタン的感性

『Blossom Dearie』(1956年)の魅力は、そのコスモポリタンな音響感覚にある。レイ・ブラウン、ジョー・ジョーンズ、ハーブ・エリスといったウエストコースト系のミュージシャンが揃いながら、作品の空気はアメリカ的な肉体性よりも、ヨーロッパの軽快な洗練に近い。

父親はスコットランド系、母親はノルウェー人、夫はベルギー出身という彼女の出自に加え、1952〜1955年のパリ滞在で培った美学が音に濃く反映されている。これは移動によって熟成した音楽であり、文化の交差が精神的な構造へと浸透した稀有な例だと言える。

フランス語の発音が象徴するように、彼女の歌は言語そのものを素材として扱い、声を一種の“触覚的なオブジェ”へと変換する。『It Might As Well Be Spring』や『Tout Doucement』では、言語的意味を脱ぎ捨て、語感の柔らかさが感情の輪郭を形成する。

ここでは歌詞がストーリーを語るのではなく、語感が心象風景を生成する。表現の方向性が従来のジャズ的ボーカルとは異なり、音楽が“気分”ではなく“空間性”を描き出す装置になっている。

M-1『’Deed I Do』の軽快な立ち上がりは、ディアリーの世界観の扉を開く音響的序章だ。ベースとギターが寄り添うように絡み合い、強調ではなく“会話”として鳴り始める。

ジャズの身体性を前面に押し出すのではなく、音と音の間に漂う空白に焦点を当てている点が特徴的で、その空白こそがフランス的エスプリの核心だ。

ウェル・メイドなフレンチ・ジャズの手触りが、彼女の歌声によってさらに磨かれ、音楽の印象を都市的で洗練されたものに仕立てている。

ディアリー自身が「本物のパリジェンヌになりたい」と語ったという(若干イタイ感じの)逸話は、単なる憧憬ではなく、美学の帰属先を示している。

アメリカ的なスウィングの強度ではなく、パリの空気感やミニマムな美意識に自らを同調させた彼女の姿勢は、音楽と都市文化を結びつける新しい回路を開いた。

小洒落たサウンドに嫌悪感を抱くリスナーが一定数存在するのは、ジャズというジャンルが“重さ”によって真価を判断されがちだから。

しかし、ディアリーの音楽は軽さそのものの中に思想的な強度を宿している。軽さは逃避ではなく、世界への別の接触方法なのだ。

浮遊する時間と晩年の輪郭

ディアリーの歌には、都市の記憶そのものが沈殿している。ニューヨーク、パリ、ロンドンといった都市空間が持つ響きの層が、彼女の声の背後にゆっくりと積み重なり、単なる“可愛い声”では把握しきれない深度を生む。

音楽の中心にあるのは、個人的な感傷ではなく、都市を漂う空気の質感であり、声が記憶媒体として機能する瞬間だ。彼女の歌は特定の感情を強制することなく、リスナーに緩やかな感情の曲線を預けるように響く。この開かれた構造こそが、ジャズ・ヴォーカルの領域における彼女の革新だった。

2000年代以降も彼女は精力的にライヴを行い、パフォーマンスの場で声の輪郭を更新し続けた。晩年の歌声は若い頃の無重力感とは異なり、軽さの奥に微細な陰影が差し込んでいた。

それは老いではなく、時間そのものが声に溶け込んだ結果だ。2009年2月7日、マンハッタンの自宅で息を引き取った彼女の死は、ひとつの静かな終幕として響く。

しかしその音楽は、死によって閉じられるどころか、都市文化の中で微細な振動を続け、軽やかに更新され続けている。

ブロッサム・ディアリーの声は、重厚なジャズの歴史に寄り添いながらも、その枠組みに収まりきらない自由さを持つ。軽さに潜む強度、可憐さの背後にある構造、音と言語の間で生成される触覚的な時間。彼女の音楽は、聴くたびにその奥行きを変化させ、リスナーを静かに包み込む。

だからこそ、もう生前のライヴを見ることは叶わないという事実だけが、時間の裂け目のように胸に残る。しかしその欠落さえも、彼女の音楽が生み出す余白の一部として機能し続ける。

軽やかな声は、終わりではなく、静かな継続として今も響いている。

- アーティスト/ブロッサム・ディアリー

- 発売年/1956年

- レーベル/Verve

- ‘Deed I Do

- Lover Man

- Ev’rything I’ve Got

- Comment Allez-Vous

- More Than You Know

- Thou Swell

- It Might as Well Be Spring

- Tout Doucement

- You for Me

- Now at Last

- I Hear Music

- Wait Till You See Her

- I Won’t Dance

- Fine Spring Morning

- They Say It’s Spring

- Johnny One Note

- Blossom’s Blues