『嵐が丘』(1988)

映画考察・解説・レビュー

『嵐が丘』(1988年)は、エミリー・ブロンテの同名小説を原作に、舞台を19世紀のヨークシャーから鎌倉時代の日本へと移した吉田喜重監督の歴史劇。構想に28年を費やした本作は、富士山中腹・太郎坊の荒涼たる火山地帯を舞台に、孤児の少年鬼丸と武家の娘絹の禁断の愛と宿命を描く。松田優作が鬼丸を、高部知子が絹の娘を演じ、三國連太郎が一族の長として対峙する。愛と血の循環をめぐる人間模様を通して、時間と空間を越える情念の輪廻が展開される。

富士山の火口で愛を叫ぶ『嵐が丘』

映画史には時として、監督のあまりに巨大すぎる妄想と執念が、商業映画という枠組みを木っ端微塵に粉砕してしまう「事故現場」のような作品が誕生することがある。吉田喜重監督が構想になんと28年(!)もの歳月を費やした『嵐が丘』(1988年)は、まさにその筆頭格だ。

エミリー・ブロンテが書いたイギリス文学の至宝『嵐が丘』を、鎌倉時代の日本に移植す!しかもロケ地は富士山の真っ只中!聞いただけで脳汁が出そうなほど魅力的なこの企画、普通に撮れば傑作間違いなしの素材。

しかも主演には、当時脂が乗りまくっていた松田優作。彼が野獣のような男・鬼丸(ヒースクリフ)を演じるのだから、面白くならないわけがない。

だが、実際に完成したフィルムを目撃した我々は、スクリーンの前で口をあんぐりと開けて立ち尽くすことになる。「あれ?これ、カットが繋がってる?」「え、なんで今、酒飲んだ?」という困惑の嵐が、ヨークシャーの風よりも激しく吹き荒れるのだ。

どうやら吉田喜重が目指したのは、単なる翻案ではなく、時間と空間をグチャグチャに撹拌し、神話的な「情念の迷宮」を作り上げることだったらしい。

確かに、富士山中腹の火山地帯で撮影された映像は圧巻だ。荒涼とした大地、吹きすさぶ風、噴煙を上げる火口……。そこには、人間の理屈など通用しない「自然の暴力」が満ちており、松田優作のギラついた殺気と見事にシンクロしている。ここは文句なしに「世界レベル」の映像美なのだ。

しかし、問題は山を下りた後に発生する。荒野のシーンがあれほど広大で映画的なのに、一転して宿場町のシーンになった途端、画面が急激に貧乏くさくなるのは何故なんだ?

まるでテレビドラマのセットのような閉塞感。しかも、町の全体像を見せるロングショット(遠景)が一度も挿入されないため、観客は「ここがどこで、どういう位置関係なのか」がサッパリ分からない。

これは意図的な演出なのか?それとも予算が尽きたのか? 監督は「天界(山)」と「下界(町)」を対比させたかったのかもしれないが、結果として生まれているのは「映画」と「舞台劇」の不協和音だ。

山では風が唸っているのに、町では空気が真空パックされたように死んでいる。このチグハグさが、観客の没入感を容赦なく削ぎ落としていくのである。

リズム感を放棄した、編集という名の“暴力”

この映画を観ていると、途中でDVDプレイヤーが壊れたんじゃないかと錯覚する瞬間が何度もある。それくらい、本作の編集(モンタージュ)は狂っている。

普通、映画というのはカットとカットを繋ぐ際、観客が迷子にならないように「視線の誘導」や「音の橋渡し」を行うものだ。だが吉田喜重は、そんな映画の文法を「甘え」だとでも言うかのように拒絶する。

例えば、三國連太郎演じる高丸が上座に座り、ヒロインと対話している場面。次の瞬間、画面は唐突に少年時代の回想シーンへと飛び、下人がバシーン!と叩かれるカットになる。……待ってくれ! あまりにも脈絡がなさすぎる!

通常なら、「バシーン」という音を先行させてから映像を切り替えるとか、何らかの「合図」を送るもの。だが、ここには何もない。ただ無機質にフィルムが切断され、別のフィルムが接着されているだけ。これは「ジャンプカット(時間を飛ばす手法)」というより、地殻変動による「断層」である。

さらに我々を混乱の渦に突き落とすのが、松田優作の殺陣シーンだ。野盗たちを斬りまくる優作。カッコいい! 最高だ! ……と思ったコンマ1秒後、彼はもう座敷で酒をグイっと呑んでいる。えっ、余韻は!?

情緒的な空白がごっそり切除されているため、観客の感情が映像のスピードに追いつけない。これは「省略の美学」ではなく、リズムの崩壊だ。

監督はおそらく「時間の連続性を断ち切ることで、情念の生々しさを表現したい」と考えたのだろう。だが、結果として起きているのは、観客の「置いてけぼり」である。

吉田監督の映画はよく「難解だ」「文学的だ」と言われるが、本作に関しては「不親切」という言葉が一番しっくりくる。観客は、編集によってズタズタに引き裂かれた意味の断片を、自分の脳内で必死に縫い合わせる作業を強いられる。

「ここはきっと、こういう意味なんだろう」「たぶん時間は繋がってるはずだ」。そんな「補完作業」を強制される映画体験は、ハッキリ言って苦行に近い。

鈴木清順のように「分からなくても面白い!」というサイケデリックな快楽があればいいが、吉田喜重の画面はあくまでシリアスで重厚だからタチが悪い。

観客との対話を放棄し、スクリーンの向こう側で監督だけがニヤリと笑っているような、そんな孤独な空気が全編を支配しているのである。

松田優作という「怪物」と、受け止めきれなかった「器」の悲劇

そして、この映画が抱える最大の悲劇にして最大のツッコミどころ。それはキャスティングにある。

主演の松田優作は、もう文句のつけようがないほど素晴らしい。全身から発する禍々しいオーラ、呪いを体現したような低い声、そして獲物を狙う野獣の瞳。

彼はまさに、ブロンテが描いたヒースクリフの化身であり、この神話的世界を支える唯一の柱だ。彼が画面に映るだけで、フィルムが焼き切れそうなほどの熱量を感じる。

だが、問題はその対戦相手だ。物語の後半、鬼丸(優作)が執着する運命の女性の娘を演じるのが、なんと高部知子なのである。いや、彼女の演技が悪いわけではない。ただ、相手が悪すぎる。

松田優作という、日本映画界が生んだ核弾頭のような俳優の正面に立つには、彼女はあまりにも「軽」すぎた。優作がシェイクスピア劇のような重厚な演技で迫ってくるのに対し、高部知子の佇まいはどこか現代的で、透明すぎて、彼が放つ情念のエネルギーを受け止めきれずにすり抜けてしまう。

『嵐が丘』という物語は、愛と憎しみが世代を超えて循環する「呪い」の話だ。だからこそ、後半に登場するヒロインには、前半のヒロイン(田中裕子)に匹敵するか、あるいはそれ以上の「血の濃さ」が求められる。

しかし、画面上の優作と高部知子の間には、演技のトーン、存在感の質量、すべてにおいて絶望的なまでの「断絶」がある。まるで、優作だけが重厚な歴史大作映画に出演していて、ヒロインだけが青春アイドル映画から迷い込んでしまったかのようなちぐはぐさ。

これでは、監督が描こうとした「愛の神話」は成立しない。優作の熱演が凄まじければ凄まじいほど、その熱が空回りしていく虚しさが画面を覆ってしまうのだ。

吉田喜重が28年間追い求めた夢。それは、映画というメディアを使って時間を解体し、日本的な情念の地平を切り拓くという壮大な実験だった。その志の高さには敬意を表したい。

だが、完成した作品に残されたのは、有機的に繋がり合うことのなかった豪華な素材の断片と、松田優作という怪物の孤独な咆哮だけだった。荒野は静まり返り、風は止み、観客の心には「すごいものを見た気もするが、結局なんだったんだ?」という巨大な「?」マークだけが残る。

これぞまさに、映画という魔物に魅入られた作家の業(カルマ)。失敗作と呼ぶにはあまりにも美しく、傑作と呼ぶにはあまりにも歪な、映画史に屹立する「巨大な遺跡」のような一本である。

![嵐が丘[本]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/41GA6WOkPsL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1768184977200.webp)

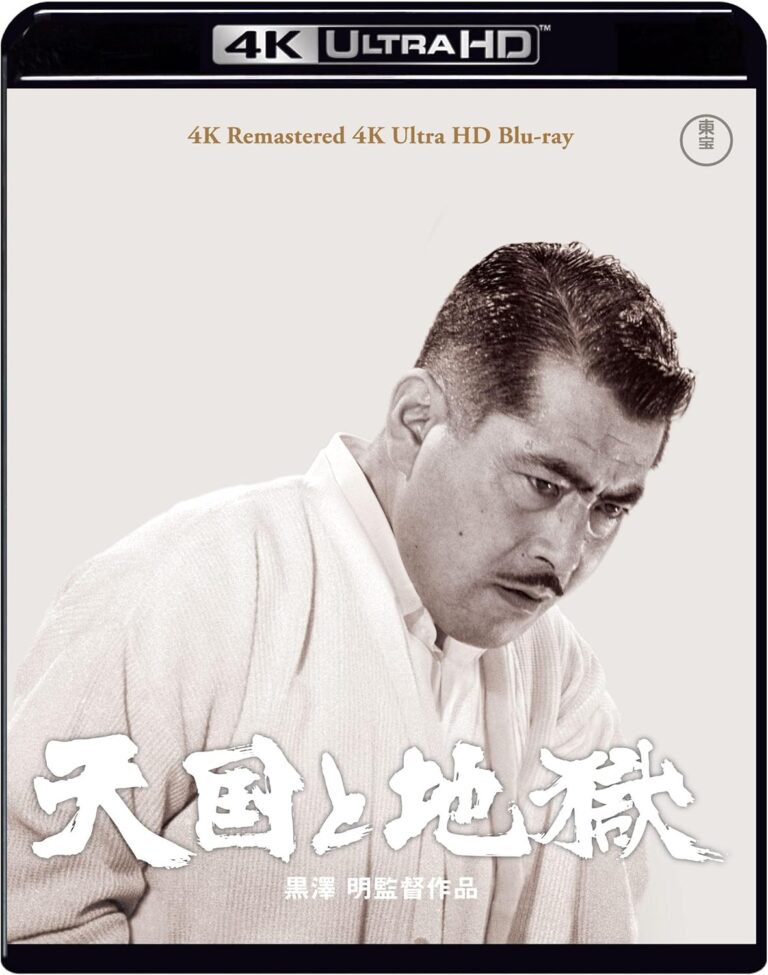

![高部知子 写真集 普段着の一人芝居 別冊スコラ[本]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/61wIICf4FL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1768185129552.webp)