『ファーゴ』(1996)

映画考察・解説・レビュー

『ファーゴ』(原題:Fargo/1996年)は、アメリカ北部ノースダコタ州で起きた誘拐事件を軸に、小さな町の人々が巻き込まれていく、コーエン兄弟による犯罪劇。借金に苦しむ自動車販売員ジェリーが、義父から金を得るため妻の偽装誘拐を企てるが、雇った犯罪者たちの暴走によって事件は予想外の惨劇へと発展していく。

ミネソタ・ナイスという名の集団催眠

『ファーゴ』(1996年)は、コーエン兄弟が仕掛けた映画史上もっとも悪質な詐欺であり、かつ崇高な芸術品である。

冒頭に表示される「これは実話である(THIS IS A TRUE STORY)」というテロップ。観客は固唾を呑んでスクリーンを見つめるが、実はこれ、全部デタラメなのだ。

だが怒ってはいけない。この嘘こそが、ミネソタの雪原で繰り広げられるマヌケな狂言誘拐と、木材破砕機による死体処理という、あまりにも不条理な暴力にリアリティを与えるための魔法なのだから。

舞台は、一面の銀世界に覆われたノースダコタ州ファーゴ。ここで繰り広げられる会話は、映画史上稀に見るほど中身がない。

「Yeah(そうだな)」「Oh, yeah?(ああ、そうかい?)」「You betcha(その通りさ)」。独特の訛りで繰り返される、この気の抜けた相槌の連鎖。

現地でミネソタ・ナイスと呼ばれるこの過剰なまでの愛想の良さと礼儀正しさは、一見すると平和な共同体の象徴に見える。だが、コーエン兄弟の意地悪なカメラを通すと、それは思考停止の集団催眠にしか見えないのだ。

彼らはニコニコと笑いながら、目の前の不都合な真実から目を逸らす。天気が良ければそれでいい。コーヒーが美味ければそれでいい。この受動的な平和こそが、実は暴力よりも恐ろしい土壌なのだ。

なぜなら、彼らの倫理観は波風を立てないことに特化しており、「なぜ悪が存在するのか」という問いを排除しているから。だからこそ、ひとたび外部から暴力が持ち込まれると、この共同体は全く免疫がないために、あっけなく血に染まる。

雪原の白さは、純潔の象徴ではない。それは、人間の営みをすべて飲み込み、善悪の境界さえもホワイトアウトさせてしまう、圧倒的な虚無(ニヒリズム)の色なのだ。

撮影監督ロジャー・ディーキンスは、曇天を待ち、空と大地の境界線が消える瞬間を狙った。スクリーンに映る登場人物たちは、まるで真っ白な紙の上に置かれたインクの染みのように、頼りなく、孤独だ。

ちなみに撮影当時、現地は記録的な暖冬で雪が全く足りず、スタッフは雪を求めてノースダコタ中を走り回り、さらには人工雪を大量にトラックで運び込んだという。

このエピソードすら皮肉だ。映画の中で描かれる「自然の厳しさ」さえもが、実は人工的な嘘だったのだから。コーエン兄弟は、現実と虚構の境目を雪で埋め尽くし、我々を真実のような嘘の迷宮へと誘い込む。

小悪党ジェリーの肖像──凡庸な悪のピエロ

本作の主人公(あるいは元凶)である、自動車販売員ジェリー・ランディガード。ウィリアム・H・メイシーが演じるこの男は、映画史に残る、「キング・オブ・情けない男」である。

借金苦から逃れるために、自分の妻をあろうことかチンピラに誘拐させ、義父から身代金をせしめようとする。計画の時点で既に終わっているが、実行段階でのグダグダぶりは、もはや芸術の域に達している。

メイシーはこの役を得るために、コーエン兄弟に「この役をくれないなら、お前らの犬を撃ち殺す」とジョーク(半ば本気?)で脅したという逸話があるが、その執念が乗り移ったかのような演技は圧巻だ。

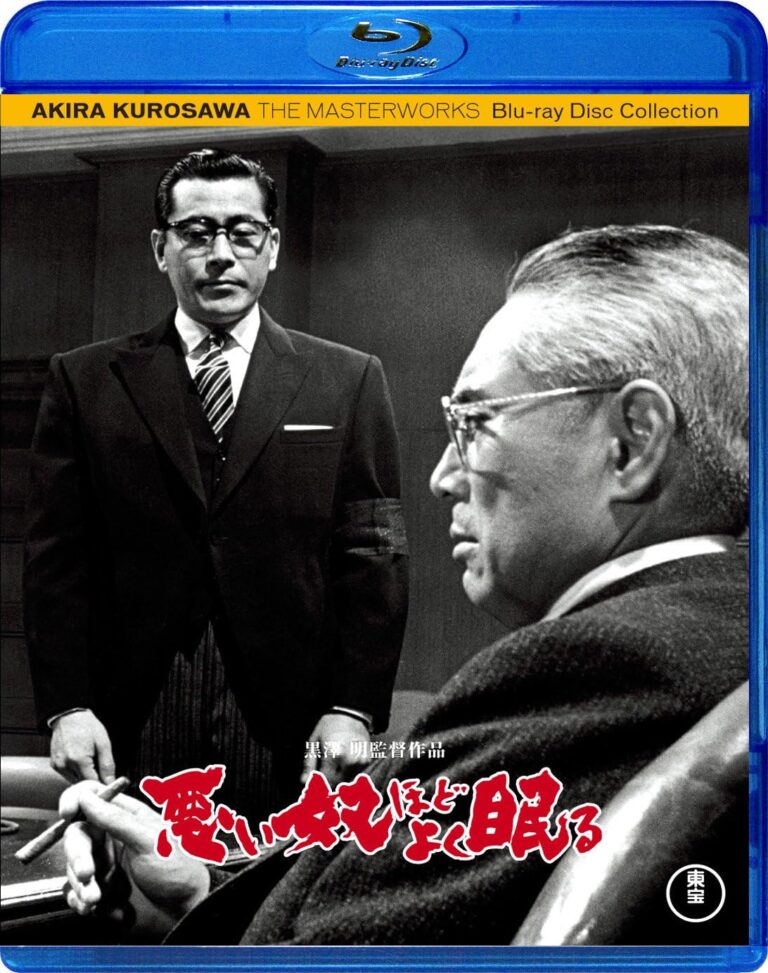

ジェリーは極悪人ではない。彼はただの、どこにでもいる小心者の小悪党だ。哲学者ハンナ・アーレントがナチスのアイヒマン裁判で提唱した「悪の凡庸さ」が、ここではミネソタの田舎町で、スキーパーカーを着たおじさんとして具現化されている。

彼には悪意の自覚がない。「ちょっと上手く立ち回れば、なんとかなる」という甘えと、「自分は被害者だ」というねじ曲がった自己正当化があるだけだ。しかし、その小さな甘えが、妻を殺し、義父を殺し、罪のない目撃者たちを次々と死に追いやる。

コーエン兄弟のブラックユーモアが炸裂するのはここだ。彼らはジェリーを悲劇の主人公として描かない。徹底的に「滑稽なピエロ」として描くことで、観客を笑わせながら凍りつかせる。

人間はここまで愚かになれるのか、という絶望的な笑い。スティーヴ・ブシェミの「変な顔」という身体的特徴への執拗な言及もまた、人間をただの肉の塊として突き放す、コーエン流のドライな視線である。

妊婦署長マージと木材破砕機

この混沌とした地獄に、唯一の聖母として君臨するのが、フランシス・マクドーマンド演じる警察署長マージだ。妊娠中の彼女は、大きなお腹を抱え、フウフウと言いながら雪の中を歩き、死体を検分し、ハンバーガーをモリモリ食べる。

なぜ彼女は妊婦でなければならなかったのか?それは、彼女がこの死に満ちた世界で、唯一“生”を宿している存在だからだ。

マージは、ハードボイルド映画の探偵のようにニヒルではない。彼女はどこまでも日常的で、常識的で、そして恐ろしく優秀だ。彼女の強さは、「悪を倒す力」ではない。「悪に染まらない鈍感力」にある。

クライマックス、映画史に残る残酷かつシュールな光景が登場する。雪原の真ん中で、大男が相棒の死体を木材破砕機に突っ込み、ミンチにしているシーンだ。

真っ白な雪に、鮮やかな赤が噴水のように飛び散る、美しくも吐き気を催すこのビジュアル・ショック。駆けつけたマージは、犯人を撃ち殺すのではなく、足を撃って冷静に逮捕する。そしてパトカーの中で、彼に語りかける。

「お金のために人を殺したの? こんなにいい天気なのに」

この台詞こそが、『ファーゴ』の核心だ。彼女にとって、そしてミネソタ・ナイスの世界にとって、暴力は理解不能なバグであり、例外処理すべきエラーなのだ。

彼女は犯人の動機を深掘りしない。理解しようともしない。ただ「郵便切手3セント分の価値もない人生」と断じて、ベッドで夫とテレビを見る生活へと帰っていく。

マージの健全さは、ある意味で理解の拒絶ともいえる。彼女は悪の深淵を覗き込まず、蓋をしただけ。世界は暴力によって壊れるのではない。無邪気な常識と善意が、それを「見なかったこと」にすることで、ゆっくりと腐食していく。

ラストシーン、ベッドの中で交わされる「あと2ヶ月で生まれるわね」という会話。それは希望の言葉だが、同時に、この残酷な世界に新たな命を産み落とすという、人間の業の肯定でもある。

コーエン兄弟は、真っ白な雪原に血と笑いと虚無をぶちまけ、最後にそれを“平凡な幸せ”で蓋をしてしまったのだ。だからこそ、『ファーゴ』は恐ろしいフィルムとして屹立しているのである。

- 監督/コーエン兄弟

- 脚本/コーエン兄弟

- 製作/イーサン・コーエン

- 製作総指揮/ティム・ビーヴァン、エリック・フェルナー

- 撮影/ロジャー・ディーキンス

- 音楽/カーター・バーウェル

- 編集/ロデリック・ジェインズ

- 美術/リック・ハインリクス

- 衣装/メアリー・ゾフレス

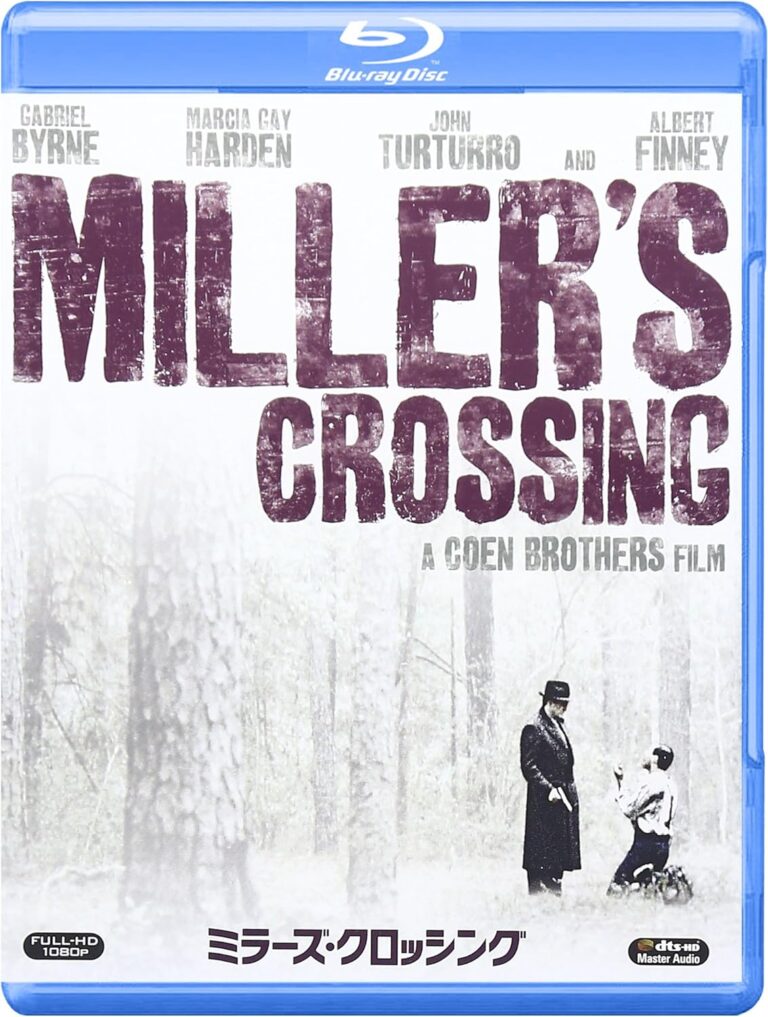

- ミラーズ・クロッシング(1990年/アメリカ)

- ファーゴ(1996年/アメリカ)

![ファーゴ/コーエン兄弟[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51En1hf1PvL._UF8941000_QL80_-e1759729002380.jpg)

![人間の条件 (ちくま学芸文庫) /ハンナ・アーレント[本]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71QPuVJJ7NL._SL1500_-e1770934532356.jpg)