『まぼろしの市街戦』(1966)

映画考察・解説・レビュー

『まぼろしの市街戦』(原題:King of Hearts/1966年)は、第一次世界大戦末期のフランス北部を舞台に、敗走するドイツ軍が小さな町に時限爆弾を仕掛けたことから始まる物語。イギリス軍は伝書鳩係として前線勤務に就いていたプランビック二等兵を、爆発物の解除役として町へ向かわせる。しかし彼は追跡してきたドイツ兵を逃れる過程で精神病院にたどり着き、そこで暮らす人々から王として迎えられてしまう。患者たちが外へ出て思い思いの肩書を名乗り、空になった町を自分たちの理想の姿に作り替えていく中、プランビックは任務と彼らとの関わりの間で揺れ、爆弾が残された町の運命に向き合う転機が訪れる。

分類不能の“ファンタジック・カーニバル”

フランス映画の快楽と技巧を軽やかに往還したフィリップ・ド・ブロカが、1966年に提示した『まぼろしの市街戦』は、彼のフィルモグラフィの中でも特異な結晶として位置づけられる。

『リオの男』に象徴されるアドベンチャー的軽やかさとは異なり、本作で彼が描くのは、第一次世界大戦末期という暴力の磁場に触れながら、それを正面から批評するのではなく、むしろその外側にユートピアを立ち上げてしまうという奇妙な反転構造だ。

フランス本国では大きな話題にはならなかったが、ベトナム戦争の暗い影を背負っていたアメリカでは若者たちの心を掴み、5年にも及ぶロングランを記録した。ド・ブロカの作品でありながら、その受容の厚みが社会史の流れと結びつく点にこそ、この映画のユニークさがある。

『まぼろしの市街戦』は、反戦映画でも、風刺劇でも、フレンチ・コメディでもない。ジャンルの境界を軽やかに跨ぎ、分類不能の“ファンタジック・カーニバル”へと観客を招き入れる。

ロサンゼルス・タイムス紙が「戦争が非現実にみえるユートピア。まさにヒッピー天国だ」と評した通り、本作の“非現実”は逃避の産物ではなく、戦争という巨大な虚無に対抗するための、もうひとつの現実を創造する力として描かれる。その異常さは狂気ではなく、むしろ徹底した理性によって編成された劇場のように立ち上がる。

ここでは、物語の筋書きがあくまで“劇場の装置”として機能する。敗走するドイツ軍、時限爆弾を解除せねばならないイギリス軍、そして伝書鳩係という端役に過ぎなかったプランビック二等兵。彼がドイツ軍から逃げ込み、辿り着く先が精神病院であり、そこで彼は“ハートのキング”に祭り上げられる。

病院の患者たちが、内部に眠る欲望や記憶をそのまま役柄へと変換していく様子は、映画というメディアそのものの自己変形を見ているかのようだ。

貴族、僧正、娼婦、貴婦人──ここでは個人のアイデンティティが現実の束縛を離れ、寓話的役割としてふたたび現前する。ムーラン・ルージュのような華やかさと、サーカス的祝祭の混沌。

その全てが、戦争という装置を無効化するために立ち上がる“もう一つの世界”として結晶化していく。

祝祭の劇場が浮かび上がらせる「戦争の外側」

ド・ブロカが見つめるのは、戦争という極限状況が人間の尊厳を根こそぎにする構造そのものだ。しかし本作は、戦争の悲惨さを描くのではなく、人間がその外側に“祝祭”を作り上げることで、暴力の論理に侵食されない方法を提示する。

精神病院から逃げ出した患者たちが、己の内部に潜むオブセッションを貴族や娼婦の衣装へと転写する瞬間、現実の重力から解き放たれた“生の可能性”が立ち上がる。それは狂気の表出ではなく、戦争に飲み込まれないために必要なもう一つの非日常を自覚的に構築する行為だ。

彼らの祝祭空間は、軍隊どちらも立ち入れない“戦争の外側”として存在する。そこで続く踊りや歌は、戦争の論理を停止させるための反作用として機能する。

彼らは無垢ではない。『フォレスト・ガンプ』のように「純粋さが世界を救う」という寓話に回収されるわけでもない。むしろ、世界が暴力に覆われていくなかで、彼らは意識的に虚構を必要としている。虚構こそが、現実の暴力の外側へ避難路を作り、自己の精神的均衡を取り戻す働きを持つからだ。

そんな中で、イギリス軍とドイツ軍が白兵戦で全滅する光景を眺めた少女が「変な人たちね〜」と呟く。この言葉は無邪気な感想ではない。暴力の論理へ全身を委ねてしまった兵士たちへの、きわめて冷静な批評として響く。

暴力の只中にいながら、少女は“戦争の外側”から人類を見ている。この瞬間、映画は観客に向かって鏡を差し出し、暴力を支える構造の根幹を問う。

虚構の創造としてのユートピア──「正気」を守るための装置

映画の後半、患者たちが街全体を演劇空間へと変えていくプロセスは、本作における最も重要な転換点だ。

彼らは現実を拒絶するのではなく、現実を一旦演劇の衣装へと組み替えることで、暴力の外側に立つ“自分たちだけの世界”を生成する。虚構を創ることは狂気ではなく、むしろ正気を持続させるために必要な技法として描かれる。この点が本作の根幹だ。

その祝祭空間は、路地から広場へ、酒場から教会へと連鎖的に拡がり、街そのものを巨大な舞台装置に変えていく。光の反射、群衆の動線、衣装の質感、カメラの緩やかな旋回──これら全てが“現実の反転”として機能し、戦争の空気を遠ざける。

ド・ブロカのカメラは、祝祭の高揚を追うのではなく、虚構が現実へ侵食する瞬間を慎重に観察する。サーカス的歓楽の背後に、暴力への抵抗線が確かに存在することを刻みつけるように。

その態度は、後年ジョン・レノンとオノ・ヨーコが行った「ベッド・イン」のパフォーマンスと構造的に響き合う。暴力に抗うための手段として“静けさ”“親密さ”“演劇性”を選び取るという行為は、戦争批評の文脈において決して偶然ではない。身体を武器ではなく表象へと変える。その政治性が、本作の祝祭空間にも等しく流れている。

『まぼろしの市街戦』が特異である理由は、戦争の只中に“虚構の核”を置くという構造にある。普通の反戦映画は、戦争の悲惨を描くか、現実の圧力を批判的に捉えることで成立する。

しかしド・ブロカは、それらのどちらも選ばず、暴力の中心に虚構を据え、そこにユートピアを生成する。患者たちは逃避のために虚構を創るのではなく、現実があまりにも暴力的だからこそ、虚構を“必要な装置”として引き寄せるのだ。

さらに、映画冒頭で登場するヒトラー風の髭を蓄えた「アドルフ」を演じているのがド・ブロカ本人であることは、本作の構造を象徴する遊戯的な仕掛けでもある。

監督自身が暴力の象徴を演じることで、映画の虚構性をあらかじめ観客へ提示しているのだ。現実と虚構の境界線を曖昧にすることで、観客は“どちらが正気か”という問いを突きつけられる。

こうして本作におけるユートピアは、単なる幻想ではなく、暴力の論理に対抗する“精神の防御線”として映し出される。祝祭、演劇、虚構──それらは戦争の論理を中断させるための有効な手段となる。

ド・ブロカが描いたのは、暴力の中心に立ち上がるもう一つの世界であり、人間が正気を失わないために虚構を必要とするという、冷徹でありながらも静かな人間理解だ。

- 原題/Le Roi de Coeur

- 製作年/1966年

- 製作国/フランス

- 上映時間/102分

- ジャンル/コメディ、戦争

- 監督/フィリップ・ド・ブロカ

- 脚本/ダニエル・ブーランジェ、フィリップ・ド・ブロカ

- 製作/フィリップ・ド・ブロカ

- 撮影/ピエール・ロム

- 音楽/ジョルジュ・ドルリュー

- 美術/フランソワ・ド・ラモット

- アラン・ベイツ

- ジュヌヴィエーヴ・ビジョルド

- ジャン・クロード・ブリアリ

- フランソワーズ・クリストフ

- ジュリアン・ギオマール

- ピエール・ブラッスール

- ミシェル・セロー

- ミシュリーヌ・プレール

- アドルフォ・チェリ

- ダニエル・ブーランジェ

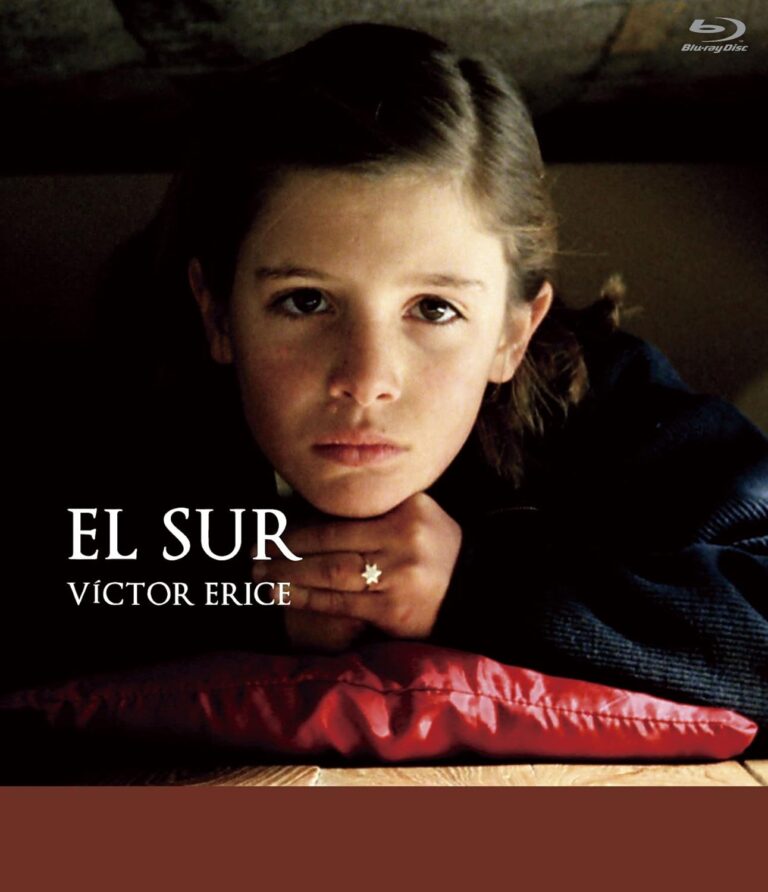

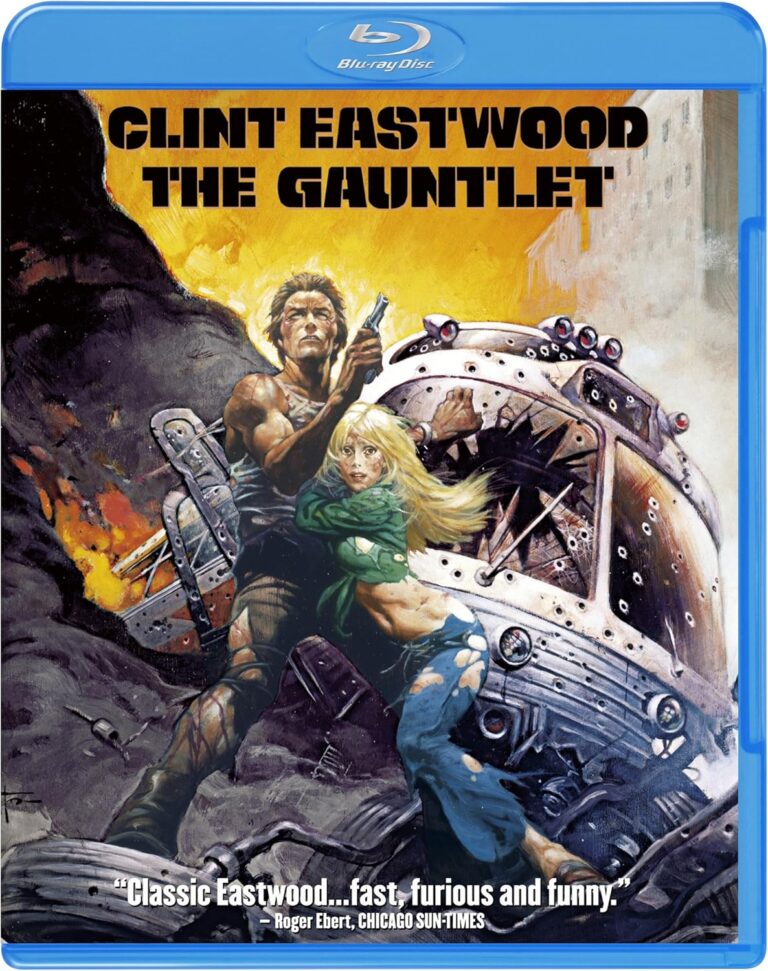

- まぼろしの市街戦(1966年/フランス)

![まぼろしの市街戦/フィリップ・ド・ブロカ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51GXBgjsqOL._AC_.jpg)