『スリ』──なぜ男は“盗むこと”でしか生を感じられなかったのか?

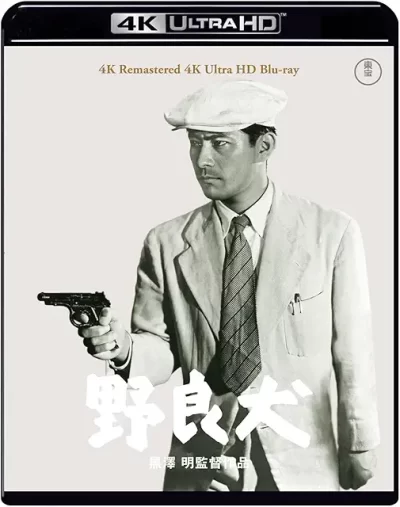

『スリ』(原題:Pickpocket/1959年)は、ロベール・ブレッソン監督が手がけたフランス映画。パリで極貧生活を送る青年ミシェル(マルタン・ラサール)は、社会から疎外された孤独の中でスリの技術を身につけていく。最初は生きるための手段だった盗みが、やがて彼にとって唯一の誇りとなり、倫理と快楽の境界を見失っていく。警察に追われながらも、彼は内なる自由を求めて街を彷徨う。ブレッソンらしい禁欲的な演出のもと、人間の魂の救済が静かに描かれる。

手の演技──触覚としての信仰

ロベール・ブレッソンの『スリ』(1959)は、犯罪映画の形式を借りながら、倫理や宗教を超えた“行為の純度”を追求した異形のドラマだ。

爪に火をともすような極貧生活にあえぐ青年ミシェルは、己の存在証明としてスリにのめり込む。だがその指先の動作は、罪の記録であると同時に、世界との唯一の接触手段でもある。

マルタン・ラサール演じるミシェルの痩せた身体は、まるでブレッソン映画そのものの具現化だ。筋肉も贅肉も削ぎ落とされた身体は、感情の排除を信条とする演出法の延長線上にある。

ブレッソンは俳優ではなく“モデル”と呼ぶ非職業俳優たちに、演技ではなく動作を課す。その手が紙幣を抜き取る瞬間、感情は存在せず、ただ「動作」だけが残る。

スリの場面は、映画的サスペンスというよりも儀式的だ。初期の不器用な手つきがやがて流麗な連携プレーへと変化していく過程で、観客は「犯罪」を超えたある種の美学に酔う。

ブレッソンはこの行為を「手の音楽」として構築し、映像を触覚的体験へと変換する。スリとは罪の再現ではなく、信仰の動作なのである。

孤独の形式──倫理の外側にある自由

ミシェルは「非凡な人間は法を超えてよい」と語る。ドストエフスキー的な超人思想に似てはいるが、そこには理論的高揚も革命的熱もない。彼の言葉は虚勢であり、行動は孤独な逃避に過ぎない。だがその逃避こそ、社会と断絶した個の自由の実験なのだ。

ブレッソンはフレームの中に複数の人物をほとんど置かない。ミシェルの世界は常に空間的に切り取られ、他者との関係性が断たれている。まるで都市そのものが信仰の牢獄のように映る。スリの仲間が増えても、彼の孤独はむしろ強調される。群衆の中にあっても、彼は常に「一人の信徒」なのだ。

終盤、ジャンヌ(マリカ・グリーン)の存在が、ミシェルの触覚的世界に変化をもたらす。ジャンヌの眼差しは、スリという行為の外にある赦しを象徴する。

ブレッソンはこの関係を「感情」ではなく「形式」として描く。鉄格子越しに交わされる視線、差し伸べられる手。それは宗教画のように静謐であり、愛というよりも“救済の構図”である。

マリカ・グリーンの造形は、ブレッソン作品の中でも異彩を放つ。北欧的な彫刻のような顔立ち、わずかな笑みの中に宿る諦念。彼女の存在が、冷たい映画にひとしずくの肉体性をもたらす。のちにエヴァ・グリーンの叔母であることが知られているが、その血統には“映像的官能”の遺伝が確かに感じられる。

触れることの罪──映像の神学として

『スリ』における犯罪は、社会的悪ではなく神学的試みである。ミシェルが紙幣に触れる指先は、創造主の世界に触れようとする人間の原罪の象徴だ。ブレッソンのカメラは、行為の意味を語らない。ただ手を、動作を、呼吸を記録する。その沈黙の中にこそ、映画という形式が祈りへと転化する瞬間がある。

最終的にミシェルは捕まり、鉄格子の中でジャンヌの手に触れる。そこにあるのは敗北でも懺悔でもない。“触れる”という行為そのものが、彼にとっての救済なのだ。

スリは世界を奪う行為ではなく、世界に触れようとする祈りの動作──その逆説的な美しさが、『スリ』という映画の中心にある。

ブレッソンが到達したのは、倫理を越えた“形式の信仰”であり、触覚による救済だった。罪を犯す手が、最後には赦しを求める手へと変わる。その瞬間、映画はもはや現実を映す装置ではなく、魂の記録装置となる。

- 原題/Pickpocket

- 製作年/1960年

- 製作国/フランス

- 上映時間/76分

- 監督/ロベール・ブレッソン

- 製作/アニー・ドルフマン

- 脚本/ロベール・ブレッソン

- 撮影/レオンス・H・ビュレル

- 音楽/J・B・リュリ

- 美術/ピエール・シャルボニエ

- マルタン・ラサール

- マリカ・グリーン

- ピエール・レーマリ

- ペルグリ

- ピエール・エトー

- フィリップ・マーリー

- マム・スカル