ソフィア・コッポラのセレブリティ的告白論

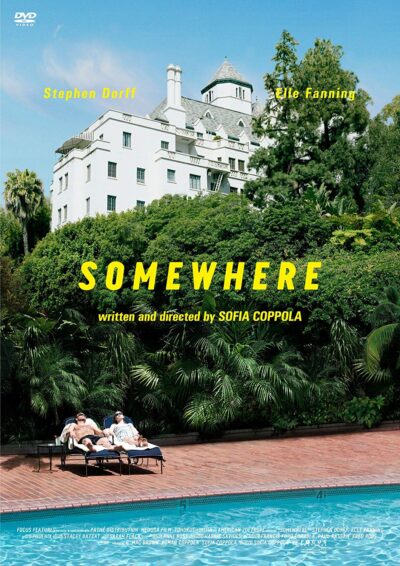

『SOMEWHERE』(2010年)は、ソフィア・コッポラ監督がハリウッドのセレブリティ的日常をミニマルに描いた映画。舞台は伝説のホテル、シャトー・マーモンド。主演スティーブン・ドーフとエル・ファニング演じる父娘の退屈で空虚な日常を、フェラーリの円環ショットや音楽センスを通じて映し出す。本レビューでは、事件が起きないこと自体を主題とした独自の映画的強度を考察する。

セレブリティ的告白としての『SOMEWHERE』

ソフィア・コッポラは、自身のセレブリティを隠さない。むしろそれを資源として徹底活用し、容姿端麗なボーイズ&ガールズ、特権階級の孤独、ホテルという半公共空間に漂う退屈と陶酔を、淡々とした観察で定着させてきた。

『SOMEWHERE』(2010年)は、その美学がもっともミニマルに研ぎ澄まされた一本だ。舞台はシャトー・マーモンド。映画スターのジョニー・マルコ(スティーブン・ドーフ)のもとに、離婚した妻の11歳の娘クレオ(エル・ファニング)がやってくる。

プールでの水遊び、朝食の支度、Wiiに興じる時間。特に事件は起きない。父娘のたわいない会話が、ホテルという仮住まいの空虚さにほんの少しだけ意味を与えていく…。

ソフィア・コッポラは「自分が本当に知っている世界」だけを描くという割り切りで、同時代の誰とも重ならない視界を獲得する。そこに、彼女の唯一無二の強度が宿る。

この映画は、スターの私生活を覗き込むスキャンダラスな娯楽ではない。コッポラは、特権の光沢を媚びた筆致で磨き上げるのではなく、特権ゆえの空洞を、視線の低さとショットの持続で静かに暴く。

ジョニーの生活はグダグダだ。双子ダンサーのルーティン、ベッドでの気の抜けた逢瀬、コントローラーを握る無意味な時間。どれもが「意味」へ収斂しない断片として出入りし、観客に「物語の外側」に立つ感覚を強いる。

それは、監督自身の告白でもある。セレブの娘として育った彼女は、その環境のリアリティを過不足なく差し出すことで、「他者の痛み」を安易に仮構しない倫理を保っている。

ショットの長さと“余白”の演出、音のキュレーション

『SOMEWHERE』の基調は、編集による意味づけを避ける持続ショットにある。エレベーターの待ち時間、部屋の空調音、回転台の上で繰り返されるダンス――時間が“使い切られずに残る”感触が、画面いっぱいに沈殿する。

冗長に見えるカット割りは、ジョニーの主観に寄り添うのではなく、彼と同じ速度で時間を消費する観客の身体を作り上げるための設計だ。

事件は起きない。だが、退屈に耐える身体感覚がじわじわと観客に移植され、シャトー・マーモンドという“居場所”の半透明な壁が体感的に立ち上がる。この余白の豊かさが、後述するドラマツルギーの立ち上がりと緊張関係を成す。

そして音楽は、登場人物の情緒を説明する道具ではなく、空間の温度をメモする付箋として機能する。

フェニックスが奏でる「Love Like a Sunset」のドライなギターは、陽光が差すホテルの白壁に薄く影を刻み、甘さより先にうつろさを連れてくる。選曲は相変わらず洗練されているが、その“センスの良さ”は決して装飾的に使われない。

むしろ、快いサウンドの背後に広がる空洞を逆照射し、ラグジュアリーと倦怠が共犯関係にあることを示す。コッポラ作品における音楽は、記号的カッコよさを越えて、空白を可視化する無機質なライトだ。

オープニングの円環:フェラーリの暗喩が語るもの

砂漠のサーキットをフェラーリが周回するショットは、物語の鍵であり、映画全体のリズムの雛形だ。

ここでソフィア・コッポラが試みているのは「記号の先回り」ではなく「体験の先回り」だ。円環=停滞、フェラーリ=成功、といった即物的な連想を台詞やモンタージュで確定させるのではなく、長回しの時間感覚で“説明抜きの理解”を生成させる。観客は意味を考える前に、退屈と微かな高揚が交互にやって来る身体感覚を受け取ってしまう。

特筆すべき事件が起きないことは、欠落ではなく主題そのもの。事件がないからこそ、反復の手触りが前景化し、凡庸な日常の粒度が上がる。フェラーリの円環は、劇的出来事を待つ期待をいったん無力化し、「何も起きない」ことそのものを観察対象へと格上げする。

物語がドラマへ傾くその瞬間でさえ、画面の底には“前に進まない時間”が沈殿し続ける。特筆すべき事件の不在こそが根幹であり、フェラーリの反復は、その根幹を体験として保証するための最短距離のプロローグなのだ。

だからこそ、僕が躓いてしまうのは中盤以降のドラマツルギーの自立だ。イタリアからの帰還を境に、ジョニーが「自分は空っぽだ」と言語化していく流れが強くなると、作品はミニマリズムから通俗的心理ドラマへ、そっと軌道修正を始める。

もちろん、物語は始まり、やがて終わる。終わらせるための“ケリ”はどこかで必要だ。しかし、電話口の嗚咽や自省の直截な台詞は、これまで画面に漂っていた余白を言葉で埋め戻してしまう。

説明のない空虚から、説明のある更生へ――この転調が、映画の最良の部分と摩擦を起こしているのは否めない。

ソフィアでしか撮りえない場所

それでもなお、『SOMEWHERE』はソフィア・コッポラにしか撮れない。特権の風景を美化も告発もせず、ただ“あるがまま”の密度で置く。

その硬質な距離感が、セレブリティ映画のクリシェを空洞化し、観客に奇妙な居心地の悪さと心地よさを同時に与える。

シャトー・マーモンドという舞台、父娘のさざめき、反復される儀式化された快楽。そこに編み上げられたのは、成功の真ん中に穿たれた静かな穴の輪郭である。

だからこそ、多少の転調のぎこちなさを差し引いても、この映画は強い。コッポラのセレブリティ的告白は、自己憐憫でも自己神話化でもなく、ただ“見えてしまう景色”を確かに共有することに成功している。

- 原題/SOMEWHERE

- 製作年/2010年

- 製作国/アメリカ

- 上映時間/98分

- 監督/ソフィア・コッポラ

- 製作/G・マック・ブラウン、ロマン・コッポラ、ソフィア・コッポラ

- 製作総指揮/フランシス・フォード・コッポラ、ポール・ラッサム、フレッド・ルース

- 脚本/ソフィア・コッポラ

- 撮影/ハリス・サヴィデス

- プロダクションデザイン/アン・ロス

- 衣装デザイン/ステイシー・バタット

- 編集/サラ・フラック

- 音楽/フェニックス

- スティーヴン・ドーフ

- エル・ファニング

- クリス・ポンティアス

- ララ・スロートマン

- クリスティーナ・シャノン

- カリサ・シャノン

- アマンダ・アンカ

- エミリー・ケンパー

- ミシェル・モナハン

- ベニチオ・デル・トロ