『Even So』──BONNIE PINKが黒髪に込めた“再出発”とは?

『Even So』(2004年)は、BONNIE PINKが北欧のプロデューサー、トーレ・ヨハンソンと再び組んだアルバムである。1999年『Let Go』以来の海外録音で、彼女は柔らかな英語詞と日本語の響きを行き来しながら、変化した自分の声を確かめていく。「Last Kiss」では別れの余韻を静かに受け止め、「Private Laughter」では穏やかな自立を歌う。過去の痛みを忘れずに抱えたまま、新しい光を見つめる女性像がここに刻まれている。

Let Go──内省から解放へのプロセス

BONNIE PINKの音楽を聴くとき、まず耳を奪うのはその“バランス感覚”だ。英語詞を滑らかに歌い上げる流暢さと、どこかに残る日本語的なニュアンス。その緊張関係が、彼女の声に独特の湿度を与えている。

スウェーデンのポップ職人トーレ・ヨハンソンがプロデュースを手がけた初期作品群において、その声は北欧的ポップ・デザインの中に配置され、構築された。軽やかで、整然としたサウンドの奥に、痛みと孤独が潜んでいる。

「Surprise!」の伸びやかな歌唱に象徴されるように、彼女の声は柔らかくも芯がある。ソウルフルでありながら、情念に沈まない。メロウな響きに包まれた彼女の歌は、聴き手を甘やかすのではなく、穏やかに突き放す。

それは“感情の冷静な分配”とでも呼ぶべきもので、トーレの設計した透明な音響の中で、BONNIE PINKの声だけが人間の温度を担っている。北欧的ミニマリズムと日本的叙情の交差点に立つ、その繊細なバランスこそが、彼女の音楽的起点だった。

1999年の『Let Go』は、BONNIE PINKが閉ざされた感情を外界へ解放する瞬間を捉えた作品だった。プロデューサーにミシェル・フルームを迎え、チボ・マットやエルビス・コステロといった海外アーティストと同じ土壌で音を組み上げることにより、彼女は“内省するシンガー”から“世界と接続するアーティスト”へと変貌した。

サウンドは密室的なデモクラシーから抜け出し、空間的な奥行きを獲得する。ふっくらとした低音域と、風通しの良いアレンジ。これまでの痛みを抱えたまま、彼女は静かに前進する。聴き手はその音の変化に、“ふっきれた”という言葉以上の再生の感覚を覚える。

本人が語った「BONNIE PINK第一期の終焉、第二期の開始」という宣言は、単なるキャリア上の節目ではない。声そのものの使い方が変わったのだ。彼女は、歌うことを“心の解放”ではなく“構築の行為”として捉え始めていた。

Even So──成熟と回帰のポップ・モダニズム

2004年、『evil and flowers』以来となるトーレ・ヨハンソンとの再会作『Even So』は、BONNIE PINK第三期の幕開けを告げるアルバムだ。再び北欧の風が吹き抜ける中、彼女はもはや若き叙情派ではなく、成熟した表現者として音の中心に立っている。

トーレは本作で、アナログ録音に立ち返りながらもPro Toolsを駆使し、80年代的ウォームトーンとゼロ年代的クリーンさを共存させている。ピアノとストリングスの音像をやや右に振り、ボーカルをセンターに浮かせる“北欧設計のシンメトリー”が、作品全体に静謐な緊張を与えている。リリックは極限まで削ぎ落とされ、簡潔な言葉が深い情感を伴って響く。

痩せた指にキスをした あなたをずっと忘れないよ たとえ離ればなれでも 最後のキスを覚えているよ

「Last Kiss」のこのフレーズには、彼女がこれまで描いてきた痛みが、静かに昇華されている。悲しみを抱きしめたまま、それを希望へと転化する柔らかな強さ。そこには“別れ”ではなく“継続”の意志がある。

ほかにも「Private Laughter」では、ファルセットとウィスパーの中間にある発声が、孤独の中の柔らかい自立を象徴している。「So Wonderful」では多層的なコーラスが幸福感を編み、「Silence」では音数を極限まで減らしたミニマル構成が、感情を“内側から照らす”照明のように機能している。全体は、曲ごとの多様性を超えて“声の構造”で統一されている。

この時期、J-POPシーンは小室哲哉ブーム後の空白を経て、R&Bとネオソウルの過渡期にあった。そこに北欧の透明感を再び導入したBONNIE PINKの帰還は、ゼロ年代中盤の音楽における“逆輸入的リセット”だった。

彼女の音楽は、過剰な感情表現が支配していた時代における静かな異端であり、抑制の中に宿る誠実なポップの再定義でもあったのである。

ピンクの髪は“開かれた感情”の象徴であり、黒髪は“内に向かう光”の証。外向きから内向きへ、激情から構築へ。その色の変化は、声の重心が変わったことのメタファーである。

かつてのBONNIE PINKは、痛みを放つことで自分を保っていた。だが今の彼女は、痛みを抱いたまま、声の響きでそれを包み込む。

そして、その変化は“女性像”の更新でもある。BONNIE PINKの声は、少女性から母性、そして“個としての女性性”へと進化した。恋愛を語るための声ではなく、自己を語るための声へ。彼女が切り開いたのは、社会的役割や年齢に縛られない〈女性的中庸〉のスタイルだった。

BONNIE PINKという名前が映画『俺たちに明日はない』のボニー&クライドに由来するなら、彼女はその宿命的な“破滅の物語”を、静謐な“生の物語”へと書き換えた存在だ。黒髪に戻った彼女の姿は、その象徴でもある。

BONNIE PINKはもはや“アーティスト・アイコン”ではない。彼女は音楽の中に生きるひとりの人間であり、自己の声を使って世界と対話する表現者だ。北欧の静謐さと日本語の情緒を往復しながら、彼女の歌は、過去の痛みと未来への祈りをひとつの声に溶かしていく。

そして『Even So』とは、時間の経過とともに“過去を忘れない方法”を見つけた作品でもある。BONNIE PINKの声は、記憶を編み直し、色を変えるたびに新しい自己を生み出していく。

成熟とは、感情を削ることではなく、響かせ方を選ぶこと――そのことを彼女は静かに証明しているのだ。

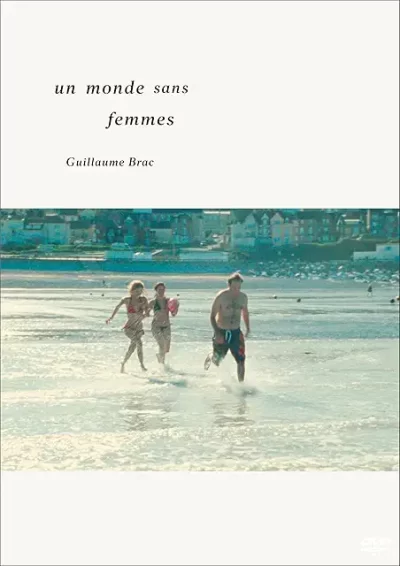

- アーティスト/BONNIE PINK

- 発売年/2004年

- レーベル/ワーナーミュージック・ジャパン

- Private Laughter

- Ocean

- New Dawn

- 5 more minutes

- The Answer~ひとつになる時~

- I just want you to be happy

- Mint

- 1・2・3

- Last Kiss

- Walk with you

- 人生ゲーム

- Bedtime Story

![Even So/Bonnie Pink[CD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81W5qmL-KvL._AC_UL640_FMwebp_QL65_.webp)