スキャンダラスな歌詞、内省的なサウンドに満ちた、Velvet Undergroundデヴューアルバム

ニューヨークといえばザ・ヴェルヴェット・アンダーグラウンド、ザ・ヴェルヴェット・アンダーグラウンドといえば、ニューヨーク。

しかし、僕はうかつにもニューヨークに滞在していた時期には、このバンドの存在を知らなかった。帰国してから彼等のデビュー作にして最高傑作アルバム『The Velvet Underground & Nico』(1967年)を聴き、たちまち虜になってしまった。

ザ・ヴェルヴェット・アンダーグラウンド…。ああ、なんて甘美な名前なのであろうか。退廃的で、幻想的。しかし同時に、僕はこの名前を思うたびに、ドラッグ、暴力、人種問題、巨大都市ニューヨークが抱える闇の部分をも想起させるのである。

漆黒の闇を、オフビートで紡いでいくロックンロール。音楽界の反逆児、ヴェルヴェットが我々に提示した音楽は、体制に逆らい続け、時代に逆らい続けた闘争の歴史でもある。

1965年、ルー・リード、ジョン・ケイル、 スターリング・モリスン、モーリン・タッカーの四人で結成されたザ・ヴェルヴェット・アンダーグラウンドは、ニューヨークの小さなクラブで地味な音楽活動をしていた。

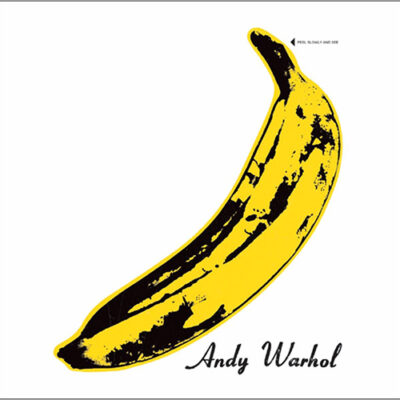

やがて、そんな彼等に注目したある人物が、一躍バンドをメジャーの舞台に押し上げることになる。その人物こそ、ポップアートの旗手、アンディ・ウォーホールその人であった。

以降は実験的イベント「Exproding Plastic Inevitable」に参加するなど精力的な活動を展開し、’67年遂にアンディのプロデュースのもと、(といっても彼は実質何もしていないが)Nicoをゲスト・ヴォーカルとして迎えてメジャーデビューする。

スキャンダラスな歌詞、内省的なサウンド、およそメジャーにはふさわしくないこのデヴューアルバムは、セールス的には失敗する。

一部のカルトなファンには熱狂をもって迎えられたものの、ヴェルヴェットははやくも危機的状況に陥った。NICOがグループから脱退し、ジョン・ケイルがルー・リードによって解雇されるなど、バンド内の闘争は断続的に続き、1970年に5年間という短い活動期間をもって解散してしまう。

今改めて彼等のアルバムを聴くと、ルー・リードのエゴイスティックなまでのアーティストとしての誇りを感じずにはいられない。

微妙なポジションながら、バンドの広告塔としてキッチュな魅力をふりまいていたNICOが脱退し、もう一人の巨頭ジョン・ケイルがバンドを去ってからは、特にルー・リードの独善的な体質が表面化してしまった。

異質な才能が反発しあい、化学反応をおこしていた奇跡のような楽曲のきらめきは、2ndアルバム『White Light White Heat』(1968年)以降失われてしまう。

ザ・ヴェルヴェット・アンダーグラウンド…。ああ、なんて甘美な名前なんだろう。インディーズとして、伝説のバンドで終わるべきこのグループは、しかし後年の再評価によって揺るぎない地位を勝ち得てしまった。

ルー・リードはそのことを苦々しく思っているんだろうか。

- アーティスト/The Velvet Underground

- 発売年/1967年

- レーベル/Verve

- Sunday Morning

- I’m Waiting for the Man

- Femme Fatale

- Venus in Furs

- Run Run Run

- All Tomorrow’s Parties

- Heroin

- There She Goes Again

- I’ll Be Your Mirror

- Black Angel’s Death Song

- European Son

最近のコメント