『クローバーフィールド/HAKAISHA』──カメラが恐怖を生む時代の映画

『クローバーフィールド/HAKAISHA』(原題:Cloverfield/2008年)は、J・J・エイブラムスが製作、マット・リーヴスが監督を務めたSFパニック映画。ニューヨークを襲う未知の巨大生物の出現を、一般人が携帯用カメラで撮影した映像として構成。全編がハンディカメラの主観視点で展開されるフェイク・ドキュメンタリー形式を採用した。脚本はドリュー・ゴダードが担当し、リジー・キャプランやマイケル・スタール=デヴィッドら無名俳優を起用。映像の即時性と臨場感を追求し、9.11以後の“記録と恐怖”の関係を提示した。全米初登場1位を記録し、後に『10 クローバーフィールド・レーン』(2016年)などのシリーズ展開へとつながった。

都市の崩壊と記録する眼──ポスト9.11の映像言語

ニューヨークを舞台に、突如として発生する未知の災厄。高層ビルが崩れ、群衆が逃げ惑う光景は、2001年9月11日の記憶を呼び起こさずにはいられない。『クローバーフィールド/HAKAISHA』(2008年)は、その惨劇を再演するかのような“記録”の映画である。

しかし、製作・プロデュースを務めたJ・J・エイブラムスに政治的信条はほとんど見られない。彼にとっての「9.11的シチュエーション」は、恐怖の再現ではなく、物語の装置――すなわちマクガフィンとしての災厄に過ぎない。

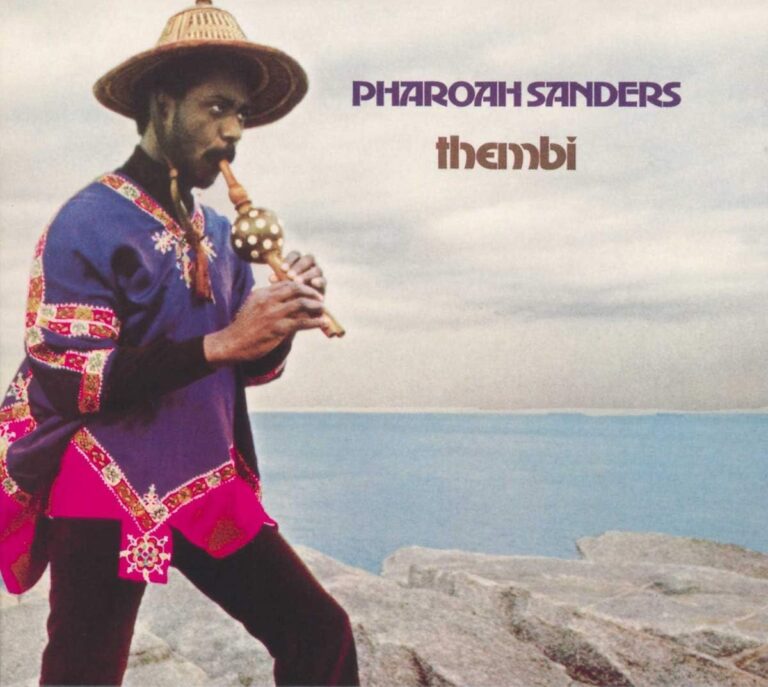

この作品の発端は、『M:i:III』のプロモーションでエイブラムスが来日した際、原宿のキディランドでゴジラのフィギュアを見かけたことにあるという。核の恐怖を寓意したゴジラの遺伝子が、アメリカ映画の中で“未知なる破壊”として再生される。

それはもはや放射能のメタファーではなく、情報と映像が暴走する時代の神話である。監督マット・リーヴスのカメラは、人間ではなく「カメラを持つ人間」を映す。

ファインダー越しの恐怖は、目撃者であると同時に加害者としての観客をも巻き込む。つまり『クローバーフィールド』とは、9.11以後の「見ること」と「撮ること」の倫理を問い直す実験映画でもあるのだ。

J・J・エイブラムスの作劇哲学は、説明を拒むことにある。『LOST』で示されたように、彼は常に“何か得体の知れないもの”を提示し、解決しないまま物語を推進する。

『クローバーフィールド』における怪獣の正体は明かされない。どこから来たのか、なぜ攻撃するのか、誰も知らない。だがその“説明の欠如”こそが、観客の飢餓感を刺激する物語的エネルギー源となる。

ヒッチコックが考案した「マクガフィン」は、登場人物にとっては極めて重要だが、観客にとってはどうでもいい「何か」である。『クローバーフィールド』の怪獣は、まさにその典型だ。

重要なのはモンスターの造形や目的ではなく、“逃げる群衆を撮影するカメラ”そのものである。観客は、なぜそれを撮り続けるのか、なぜ止められないのか、というメディア的衝動の渦中に投げ込まれる。

その構造は、J・J・エイブラムスのプロデュース作品に共通する。『LOST』の“島の謎”も、『ミッション:インポッシブルIII』の“ラビットズ・フット”も、説明されないことで世界の輪郭を保っている。

エイブラムスは、説明よりも「不在」を信じる作家。『クローバーフィールド』の都市崩壊は、怪獣映画の文法を借りた情報のパニック映画である。

情報の海を泳ぐ怪獣──ヴァイラル時代の物語構造

「情報を与えない」という戦略は、『クローバーフィールド』の物語だけでなく、プロモーション設計の根幹にも貫かれている。

エイブラムスは、従来の映画宣伝が「告知」であったのに対し、ここで「探索」を設計した。観客が映画の周囲に散りばめられた断片的情報を“発見”することで、物語にアクセスする――この能動的関与の構造こそが、ヴァイラル時代の神話生成法である。

具体的には、YouTube上で突如アップロードされた匿名の動画が発端だった。そこには、崩壊する都市の映像や、「タグルアト社」という日本企業の海底油田が何者かに破壊されるニュースが記録されている。

架空ニュースサイト〈Tagruato.jp〉、関連企業〈Slusho!〉のブランドページ、さらには謎のブログ〈Ethan Haas Was Right〉など、複数の偽装コンテンツが連鎖的に展開された。

観客はこれらのリンクを辿り、断片的に物語を“補完”していく。そこにはプロデューサーによるメディアの多層的世界構築の理論が見事に実践されていた。

こうした手法は、かつて『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』(1999年)がインターネット黎明期に行った「失踪した学生の映像」という虚構ニュースを、Web掲示板を介して拡散させたアナログ型ヴァイラル戦略の進化形である。

『クローバーフィールド』はそれをWeb2.0的環境――すなわちYouTube、ブログ、SNSが同時多発的に情報を増殖させる状況――に適応させた。観客は映画館に行く前から物語の断片を追い、上映後もさらなる手がかりを探し続ける。映画はもはや「閉じた世界」ではなく、ネット上で拡張される“デジタル神話”のハブとなった。

このプロモーションは、単なる宣伝ではなく、情報時代のプロパガンダ装置として機能する。情報は一方向的に伝達されるのではなく、ユーザーによって再構築・再拡散される。

断片が拡散し、再編集され、集合知の中で「全体の幻影」が生まれる構造は、まさに現代のSNSや掲示板文化の原型だ。エイブラムスはここで、情報の非線形性――すなわち“語られないことが物語を生む”という逆説を、映画と広告の両面で体現してみせたのである。

しかしその革新は同時に、映画という形式を溶解させる危険を孕んでいた。観客が映画外の世界で断片を集める行為は、作品を永遠に未完の状態に留める。

製作者が神話を終わらせないために情報を統制し、観客がそれを補完する構造は、まるで宗教的共同幻想のように循環する。J・J・エイブラムスは“説明を与えない”のではなく、“永遠に説明させない”仕組みを設計したのだ。

怪獣という存在は、その構造を象徴している。1954年の『ゴジラ』が放射能という「可視化されない恐怖」を象徴したように、『クローバーフィールド』の怪獣もまた「情報の氾濫」という21世紀的恐怖を体現している。

スクリーンの中では都市が崩壊し、ネットの中では情報が増殖する。どちらの破壊も、形を持たないまま観客を包み込む。怪獣とは、情報のエントロピーそのもの――無数のデータが渦を巻き、中心を失っていく現代社会のメタファーなのである。

カメラを持つ者たち──記録と自己保存の倫理

『クローバーフィールド』における最大の恐怖は、モンスターの姿そのものではなく、“記録をやめられない”人間の習性である。主人公ハッドがカメラを手放せないのは、記録することで存在を保証しようとする本能だからだ。

都市が崩壊し、仲間が死んでいく最中でさえ、彼はカメラを回し続ける。そこに映るのは破壊の映像ではなく、撮ることそのものが暴力であるという現代の倫理的ジレンマだ。

これは単なるフェイク・ドキュメンタリーの演出ではない。映像が現実を凌駕した時代における“見る”行為の再定義である。観客はカメラの視点を共有し、逃げる群衆の一員として映画の中を走る。

だが同時に、撮影者=観測者としての冷徹な立場にも立たされる。『クローバーフィールド』の映像言語は、観客の身体を映画に組み込み、倫理と快楽の境界線を曖昧にする。

J・J・エイブラムスは、恐怖の外在化ではなく、“撮影することの恐怖”を描いた。だからこそこの映画は、ゴジラのような政治的メタファーを持たず、ただ“観ることの欲望”だけが肥大化していく。災厄はスクリーンの外ではなく、スクリーンを見つめる観客の瞳の中に潜んでいる。

『クローバーフィールド』は、災害映画の形式を借りながら、映像そのものの災厄性を描き出す。情報が増殖するほど世界は不明瞭になり、現実は“記録の断片”に置き換えられる。エイブラムスが設計したのは、怪獣の映画ではなく、記録媒体としての人間の映画である。

ニューヨークの夜空を裂く光と煙。崩れ落ちる街をカメラが追い、最後に砂塵の中で映像が途切れる。その瞬間、観客は「真実を見た」と錯覚する。だが実際に見ているのは、情報の残像にすぎない。エイブラムスはその錯覚を冷徹にデザインした。

結局のところ、『クローバーフィールド』とは“見ること”の寓話である。ゴジラ的破壊も、9.11的トラウマも、フェイク・ドキュメンタリー的臨場感も、すべては観客の欲望を映す鏡にすぎない。

世界が崩壊するのを見たいのではなく、“見ている自分”を確認したい――その倒錯こそが、現代映画の本質なのだ。

- 原題/Cloverfield

- 製作年/2008年

- 製作国/アメリカ

- 上映時間/85分

- 監督/マット・リーヴス

- 脚本/ドリュー・ゴダード

- 製作/J・J・エイブラムス、ブライアン・バーク

- 製作総指揮/ガイ・リーデル、シェリル・クラーク

- 撮影/マイケル・ボンヴィレイン

- 編集/ケヴィン・スティット

- 美術監督/ダグ・J・ミーディンク

- 衣装/エレン・マイロニック

- マイケル・スタール=デヴィッド

- マイク・ヴォーゲル

- オデット・ユーストマン

- リジー・キャプラン

- ジェシカ・ルーカス

- T・J・ミラー

- ベン・フェルドマン

- ライザ・ラピラ

- クリス・マルケイ