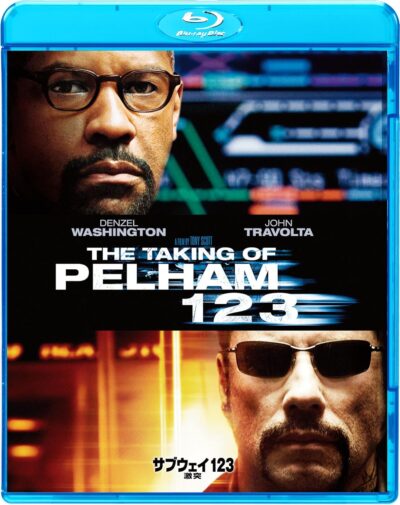

『サブウェイ123 激突』──なぜトニー・スコットは速度に溺れたのか?

『サブウェイ123 激突』(原題:The Taking of Pelham 123/2009年)は、ニューヨークの地下鉄を占拠した武装グループと、運行管制官との交渉劇を描くサスペンス。犯人ライダーは列車内の乗客を人質に取り、金と時間を賭けた取引を仕掛けるが、その行動は次第に破滅的衝動へと変化していく。

スタイル過多の中の空虚──トニー・スコットという映像中毒

細分化されたカットの切り返し、手持ちカメラによる躁的な揺れ、過飽和の色調と光のストロボ。『サブウェイ123 激突』(2009年)は、トニー・スコット晩期に特徴的な“過剰な映像意識”が極限まで肥大化した作品だった。

ハスミンこと蓮實重彦が意外にもスコット兄弟を高く評価していたことは知られているが、それは映像的運動そのものに快楽原理を見出していたからだろう。しかし本作では、そのスタイルがもはや自家中毒を起こしている。

1秒ごとにカットが切り替わり、観客は速度の幻覚に巻き込まれるが、そこに持続的なリズムや構築の意識はない。断片化されたショットが蓄積しても、意味の総体には決して至らない。画面はひたすら「スピード」という麻薬を摂取し続け、ついには物語そのものを破壊してしまう。

スコットのカメラは暴走し、編集は情動を制御不能にする。結果として『サブウェイ123 激突』は、運動の映画であると同時に、意味の崩壊を見せる映像的廃墟になった。

ニューヨーク地下鉄という密室──都市の死角に潜む愚行

ウォルター・マッソーとロバート・ショウ主演による『サブウェイ・パニック』(1974年)のリメイクという看板を掲げながら、トニー・スコット版はその知的緊張を失っている。

ニューヨークの地下鉄を武装グループが占拠し、身代金を要求する──プロットは原作と同じだが、論理的整合性は見る影もない。犯人グループの行動原理は杜撰で、戦略性は皆無。なぜ地下鉄という閉鎖空間を選んだのか、その戦術的意味が最後まで説明されない。

警官隊の包囲によって仲間が次々と死に、リーダーのライダー(ジョン・トラボルタ)は、交渉相手である運行管制官ガーバー(デンゼル・ワシントン)に対して情報を垂れ流すだけ。犯罪者としての冷徹な計算よりも、自暴自棄の衝動に突き動かされているように見える。

つまり彼の暴力は、もはや金や自由を求める合理的欲望ではなく、「破滅すること」そのものを目的とした自滅の美学である。スコットはその無意味さを都市の速度に同化させ、列車の加速とともに人間の理性が壊れていく様を描く。だがそれは寓話ではなく、単なる衝突の連続として消費される。

本作で繰り返されるのは「声」と「映像」の乖離だ。ガーバーとライダーは無線で交渉を続けるが、互いの姿を見ることはない。声だけの対話は本来、緊張と想像力を喚起するはずだった。

しかしスコットの演出は、そこに“間”を与えない。高速カットの連鎖が、言葉の重みを奪い去る。唯一、デジタル的な媒介として登場するのが、事件を偶然目撃した青年のビデオチャット。だが、彼は物語の中で何の役割も果たさない。

SNS的コミュニケーションの軽薄さを揶揄しているとも読めるが、演出がそれを批評的に処理できていない。監視カメラの映像、無線、チャット、モニター──あらゆる通信が画面を分割し、人間の関係を希薄化する。

都市の地下を走る列車は、情報化社会のメタファーとして設計されたはずだったが、最終的にはその機能を果たさず、ただ雑音として散乱する。通信の途絶こそがこの映画の真の主題であり、同時にその演出が自己矛盾に陥っている。

トニー・スコットの終焉──速度の果ての虚無

トラボルタ演じるライダーは、ガーバーに妙な親近感を抱く。収賄疑惑で左遷された過去を持つ男に、彼は同族意識を見出す。だがその関係性は、単なる会話の蓄積によって人工的に構築された擬似的な友情にすぎない。

観客は二人の間にある“共感の回路”を信じることができない。スコットの演出はそれを意図的に皮肉として提示しているようにも見えるが、同時にその表層的な感情表現に呑み込まれている。

ライダーが「俺を撃て!」と叫ぶクライマックスは、悲劇ではなく演出上の過剰反応だ。撃たれることによってしか存在を証明できない男。死をもってしか自己を確立できない犯罪者。

そこに描かれるのは、暴力の末路ではなく、感情のシミュレーションに依存する現代映画の限界そのものだ。友情も贖罪も、スコットのレンズを通せば“演技”の域を出ない。倫理なき共感が加速し、ドラマは崩壊する。

『サブウェイ123 激突』は、トニー・スコットのフィルモグラフィーにおける臨界点であり、同時に終焉の予兆だった。『トップガン』以降一貫して彼が追い求めてきた“スピードの快楽”は、ここでついに自己崩壊を迎える。

ショットの連打、照明の閃光、被写界深度の浅い構図。すべてが意味を持たない運動として記録され、映像そのものが燃え尽きる。ジョン・タトゥーロが極めて“普通のFBI捜査官”として登場することさえ、この世界の異様な無気力を象徴している。

暴力も官僚も、もはや記号でしかない。トニー・スコットの映画にあった“生のエネルギー”は、ここでデジタルのノイズへと変換され、観客の知覚を過剰刺激するだけの映像ノイズに堕していく。だがその無意味さこそが、彼の映画の宿命でもあった。

疾走しながら墜落するカメラ。スコットは速度の中にしか生を見出せなかった監督であり、速度を失った瞬間に沈黙するほかなかった。『サブウェイ123 激突』は、そんな彼の映画人生を象徴する、最も悲しく、最も過剰な遺言のような作品だった。

- 原題/The Taking of Pelham 123

- 製作年/2009年

- 製作国/アメリカ

- 上映時間/105分

- 監督/トニー・スコット

- 製作/トッド・ブラック、トニー・スコット、ジェイソン・ブルメンタル、スティーブ・ティッシュ

- 製作総指揮/バリー・ウォルドマン、マイケル・コスティガン、ライアン・カバノー

- 原作/ジョン・ゴーディ

- 脚本/ブライアン・ヘルゲランド

- 撮影/トビアス・シュリッスラー

- 美術/クリス・シーガーズ

- 衣装/レニー・アーリッヒ・カルファス

- 編集/クリス・レベンゾン

- 音楽/ハリー・グレッグソン=ウィリアムズ

- デンゼル・ワシントン

- ジョン・トラボルタ

- ジョン・タトゥーロ

- ルイス・ガスマン

- マイケル・リスポリ

- ラモン・ロドリゲス

- ジェームズ・ガンドルフィーニ

- ジョン・ベンジャミン・ヒッキー

- ゲイリー・バサラバ

- トニー・パタノ

- アンジェヌー・エリス

- ジェイソン・バトラー・ハーナー