『ベルリン・天使の詩』(1987)

映画考察・解説・レビュー

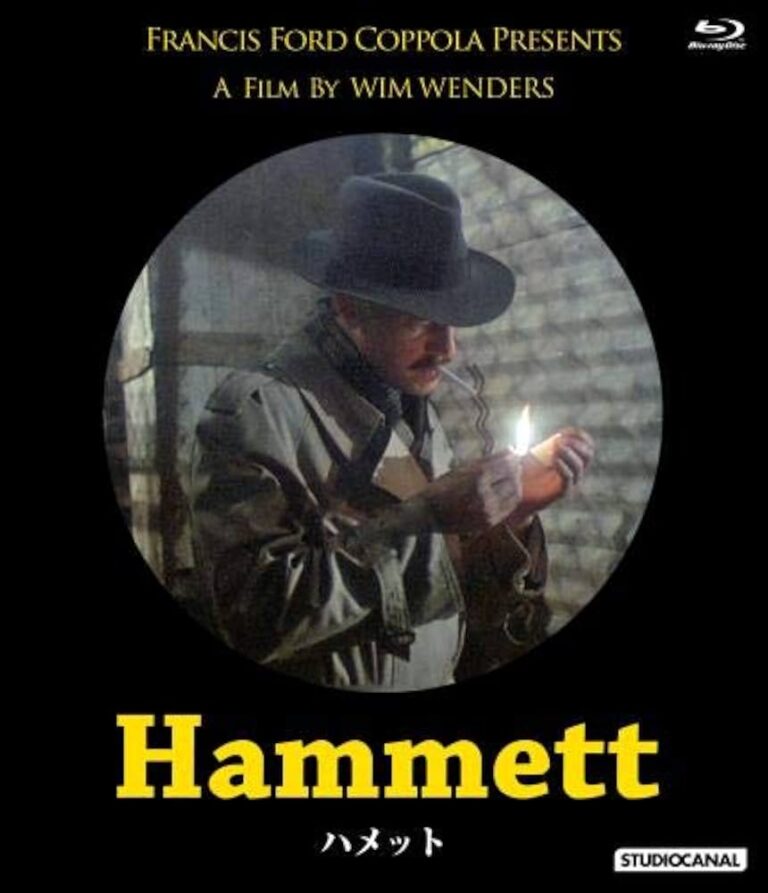

『ベルリン・天使の詩』(原題:Der Himmel über Berlin/1987年)は、ヴィム・ヴェンダース監督が、東西に分断されたベルリンを舞台に、人々の日常を見守る天使たちを描いた作品。天使ダミエル(ブルーノ・ガンツ)とカシエル(オットー・ザンダー)は、市内の図書館や街路で市民の思考に寄り添っているが、ダミエルは移動サーカスで演目を務めるマリオン(ソルヴェイグ・ドマルタン)に関心を抱く。マリオンは次の公演に向けて準備を進める一方、ダミエルは人間の活動を近くで知ろうとし、天使としての在り方に変化の兆しを見せ始める。

詩的言語としての停滞──言葉の映画と沈黙の映画

映画ファンを自称する者として、ヴィム・ヴェンダースの『ベルリン・天使の詩』(1987年)を避けて通ることはできないと思い、何度も録画したビデオを再生した。しかし毎回、冒頭二十分で意識が遠のき、気づけば夢の中にいた。

単なる退屈ではない(言い訳)。むしろこの作品には観客をまどろみに導くような、奇妙な磁力がある。ようやく最後まで鑑賞できたとき、僕は祝福よりも違和感を覚えたものだ。

ヴェンダースの語る詩的世界と僕の知覚は、決して交わることはなかった。市民たちの独白は冗長に響き、セピア調の映像には過剰なロマンティシズムを感じてしまう。だが、この拒絶感そのものが、逆説的にヴェンダースの映画的本質を浮かび上がらせる。

彼の作品は「快楽」や「物語」の代わりに、世界の沈黙を描く。だからこそ観客は物語に没入することなく、むしろ映画の中で“立ち尽くす”ことを強いられる。ヴェンダースは映画を「見る」ことより、「聴く」こと、「停滞する」ことの芸術へと変質させたのだ。

『ベルリン・天使の詩』を貫くのは、絶え間ない言葉の奔流である。天使たちは人間の思考を聴き、彼らの内面に語りかける。詩のようなモノローグが都市全体を覆い、映像よりも言葉が前面に立つ。

ここでヴェンダースは、映画を「沈黙の芸術」と定義したアントニオーニやタルコフスキーとは異なる道を選ぶ。彼らが言葉の不在をもって存在の不安を描いたのに対し、ヴェンダースは言葉を増幅させることで世界の虚無を可視化する。

天使の語りは、癒しではなく孤独の証だ。沈黙が宗教的超越を指し示すのに対し、ヴェンダースの饒舌は、神を失った時代における“言葉への依存”の象徴である。

だからこそこの映画は、祈りのように響きながらも、どこか居心地の悪いノイズとして観客の意識を撫でる。言葉の過剰が沈黙の不在を暴き、映像と詩の境界を攪乱しているのだ。

ヴェンダースの「言葉の詩学」

『ベルリン・天使の詩』が1987年という時代に撮られたことを忘れてはならない。壁はまだ存在し、都市は東西に分断されていた。ヴェンダースはこの断裂した空間に、神話的な寓話を重ね合わせる。

天使が人間へと変わる物語は、冷戦という境界を越えて“見る者”から“生きる者”へと変わる寓話でもある。モノクロの世界からカラーへと転換する映像は、存在の質的変化を可視化する装置として設計されている。

観客はその瞬間、視覚の重みを取り戻す。白と黒の間にあった“死の都市”が、色彩を獲得することで初めて「生の痛み」を受肉するのだ。だが同時に、ヴェンダースの視線は過剰なほど優しい。

彼が描くベルリンは、現実の政治的分断よりも、むしろ精神の救済を希求する抽象的風景へと昇華されている。その優しさが観客を包み込む一方で、世界の痛みを削ぎ落としてしまう。そこに僕は“眠気”を覚えたのだ。

映画史の中で“詩的映画”と呼ばれるものは、しばしば映像のリズムそのものが詩の機能を果たす作品を指す。ルネ・クレール、ジャン・コクトー、寺山修司──彼らの作品において、映像は言葉を凌駕し、無言のまま観客の感情を導いた。

ヴェンダースはその伝統を反転させる。彼にとって詩とは映像の沈黙ではなく、言葉の重ね合わせによって生成されるもの。『ベルリン・天使の詩』は「映像詩」ではなく「言葉の詩」であり、語りによって世界を再構築しようとする試みだ。

だがその手法は、映像の持つ身体的な力を削ぐ危うさをはらむ。観客は言葉の意味を追うことに疲弊し、やがて思考を放棄する。ヴェンダースの詩学は、人間がいまだ“言葉に救済を求める”存在であることを告白している。

沈黙の時代に抗して、彼は言葉の残骸を拾い上げた。だがそれは同時に、映像の沈黙を殺す行為でもあった。

救済なき救済の映画

『ベルリン・天使の詩』は優しさに満ちた映画である。天使たちは人間の悲しみを抱きしめ、戦争の記憶と罪を越えて共感を示そうとする。だがその優しさは、どこか観念的だ。世界を赦そうとする視線が、現実の暴力や政治的痛みに触れることを避けてしまう。

ヴェンダースは「世界は美しい」と語るが、その美しさがあまりに整いすぎている。破綻を抱えた人間存在の醜さや矛盾が、詩的モノローグの装飾に埋もれていく。僕にとってこの映画の最大の欠落は、救済の裏側にある絶望の不在だった。

アントニオーニやタルコフスキーが「神なき世界」を凝視したのに対し、ヴェンダースは“まだ神がいると信じたい人間”の視点に留まっている。そこに宿るのは希望ではなく、諦念に似た優しさ。僕にはその穏やかさが、現実の苦痛を麻痺させる催眠のように感じられた。

眠気とは、もしかするとこの映画が与える最も正確な感覚なのかもしれない。理解不能な美しさ。拒絶できない静けさ。その狭間に、ヴェンダースの映画は今も揺れている。

- 原題/Der Himmel u¨ber Berlin

- 製作年/1987年

- 製作国/西ドイツ、フランス

- 上映時間/127分

- 監督/ヴィム・ヴェンダース

- 脚本/ヴィム・ヴェンダース、ペーター・ハントケ

- 製作/ヴィム・ヴェンダース、アナトール・ドーマン

- 製作総指揮/イングリット・ヴィンディシュ

- 撮影/アンリ・アルカン

- 音楽/ユルゲン・クニーパー

- 美術/ハイディ・リューディ

- 衣装/モニカ・ヤーコプス

- ブルーノ・ガンツ

- ソルヴェーグ・ドマルタン

- オットー・ザンダー

- クルト・ボウワ

- ピーター・フォーク