『刑事ジョン・ブック/目撃者』(1985)

映画考察・解説・レビュー

『刑事ジョン・ブック/目撃者』(原題:Witness/1985年)は、殺人事件をきっかけにアーミッシュ共同体へ逃れた刑事ジョン・ブック(ハリソン・フォード)と、信仰に生きる女性レイチェル(ケリー・マクギリス)の間に芽生える禁じられた愛を描いた作品である。監督ピーター・ウィアーは、文明と信仰、都市と自然という異文化の断層を通して“人間の原形”を照射する。

目撃者が意味する多重の視線

駅の公衆トイレで、偶然に凄惨な殺人事件を目撃してしまった少年。彼を守るために立ち上がった刑事が、巨大な警察の腐敗と陰謀に巻き込まれ、逃亡を余儀なくされる。

オーストラリア出身の鬼才ピーター・ウィアー監督がハリウッドに乗り込んで放った『刑事ジョン・ブック/目撃者』(1985年)は、一見すると王道のサスペンス映画の骨格を纏っている。

だが、この映画が凡百のサスペンス映画と一線を画しているのは、逃亡先の舞台にアーミッシュの共同体を選んだことになる。圧倒的な異化効果が生まれているのだ。

アーミッシュとは、電気も電話も自動車もいっさい拒絶し、伝統的な農業生活を頑なに守り続けるキリスト教の一派。ペンシルヴァニア州の田園地帯に広がる彼らの村は、堕落した世俗社会から完全に切り離された、清浄なる聖域だ。

そこに、血と暴力と硝煙の匂いをプンプンと漂わせたハリソン・フォード演じる刑事ジョン・ブックが、重傷を負った身体を引きずりながら転がり込んでくる。

近代の暴力装置である銃を持った男が、徹底した無抵抗主義と平和主義を貫く共同体に匿われる。この猛烈なコントラストこそが、本作の絶対的なエンジンなのだ。

原題の『Witness(目撃者)』というタイトルは、実に多重的な意味を持っている。少年サミュエル(ルーカス・ハース)が都市の暴力を目撃しただけではない。ブックという野蛮なよそ者が、文明以前の失われたアメリカの原像である、祈りと労働の美しさを目撃する物語でもあるのだ。

同時に我々観客もまた、スクリーンを通してこの決して交わることのない二つの世界の激突を、静かに目撃することになる。ジョン・シールのカメラが捉える、フェルメールの絵画のように美しい自然光に包まれたアーミッシュの村。そこにダニー・グローヴァー演じる暗殺者たちがショットガンを携えて踏み込んでくる。

この終盤の展開は、神聖な領域が土足で踏みにじられるという、”冒涜”が映像的に補完されている。

暴力と非暴力の象徴的決戦

アーミッシュの人々は、たとえ自分たちの命が脅かされようとも絶対に暴力で反撃することを禁じられている。彼らの前で、ブックは自らの暴力という性質を激しく突きつけられ、苦悩する。

街の不良に絡まれても無抵抗を貫くアーミッシュの青年(なんとこれが映画デビューとなる若き日のヴィゴ・モーテンセンだ!)たちを見て、ブックはたまらず不良の鼻っ柱を強烈なパンチでへし折ってしまう。正義のための暴力であっても、この聖域では決して許されない“穢れ”として扱われる残酷さ。

その葛藤が最も極端な形で爆発するのが、クライマックスである。村に潜入してきた暗殺者たちに対し、ブックは弾切れの銃と、アーミッシュの村にある農具だけで、戦いを挑まなければならない。

ここで彼が選んだ戦法は、とてつもなく象徴的だ。彼は追手を巨大なトウモロコシのサイロ(貯蔵庫)に誘い込み、大量のトウモロコシの粒の雪崩を引き起こし、敵を生き埋めにして圧死させるのだ。

近代的な銃という暴力に対して、アーミッシュの労働の結晶である農作物(トウモロコシ)が致命的な凶器へと反転する、この凄まじい皮肉。ウィアー監督は、自然の恵みすらも殺人の道具に変えてしまう「人間の闘争本能の恐ろしさ」を、視覚的に叩きつける。

そして最後、追い詰められたブックは悪徳警部に向かって銃の引き金を引くのではなく、村人たち全員で無言のまま彼を取り囲む(目撃する)」という、究極の非暴力プレッシャーによって、敵を降伏させる。

まさしく、暴力と非暴力のテーマが完璧に止揚されたカタルシスだ。

視線だけで完結するエロス、寸止めの美学

同時にこの映画は、ピュアなラブストーリーでもある。

ブックと、彼を看病するアーミッシュの若き未亡人レイチェル(ケリー・マクギリス)。全く異なる世界で生きる二人の間に芽生える激しい恋情を、ウィアー監督は驚くほどストイックに、台詞を極限まで削ぎ落として描き出す。彼らの恋は、視線と沈黙だけで成立しているのだ。

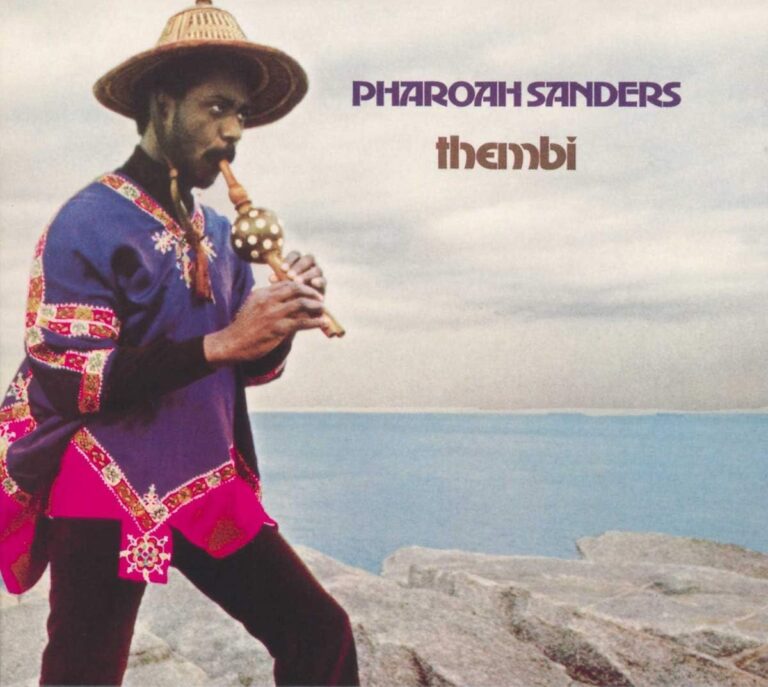

車庫で車の修理をするブック。カーラジオから唐突に流れてくるサム・クックの甘くソウルフルな名曲「What a Wonderful World」。そのリズムに誘われるように、二人はランタンの淡い光の中で見つめ合い、ゆっくりとダンスを踊り始める。

掟で禁じられた世俗の音楽に身を任せるこの瞬間、彼らの間にあった文化の巨大な断層線が、一瞬だけ魔法のように消え去る。しかし、その幸福な時間は長くは続かない。

本作の恋愛表現の極点は、ブックが水浴びをするレイチェルの半裸を暗がりから偶然「目撃」してしまうシーンである。息を呑むようなエロティシズムが画面に充満するが、彼らは決してベッドを共にすることはない。

夜の闇の中、お互いの息遣いが聞こえるほどの距離まで近づきながら、ブックは狂おしいほどの欲望をギリギリで押し殺し、彼女に触れることなく踵を返す。

君を抱いたら、もう二度と俺のいた世界には帰れなくなる

この言葉に込められた圧倒的な哀愁。愛しているからこそ、相手の文化と生き方を尊重し、決してその一線を越えない。感情の爆発ではなく、究極の寸止めの持続によってのみ成立する、息が詰まるほどのロマンティシズム。

モーリス・ジャールが手がけた、シンセサイザーの電子音が不気味に、そして美しく鳴り響くアンビエントな映画音楽が、二人の決して結ばれることのない愛の余韻を包み込む。

『刑事ジョン・ブック/目撃者』は、サスペンスやアクションの衣を借りながら、人間の業と愛の普遍性を極限まで美しく描き切った映像詩なのだ。

- 監督/ピーター・ウィアー

- 脚本/ウィリアム・ケリー、アール・W・ウォレス

- 製作/エドワード・S・フェルドマン

- 撮影/ジョン・シール

- 音楽/モーリス・ジャール

- 編集/トム・ノーブル

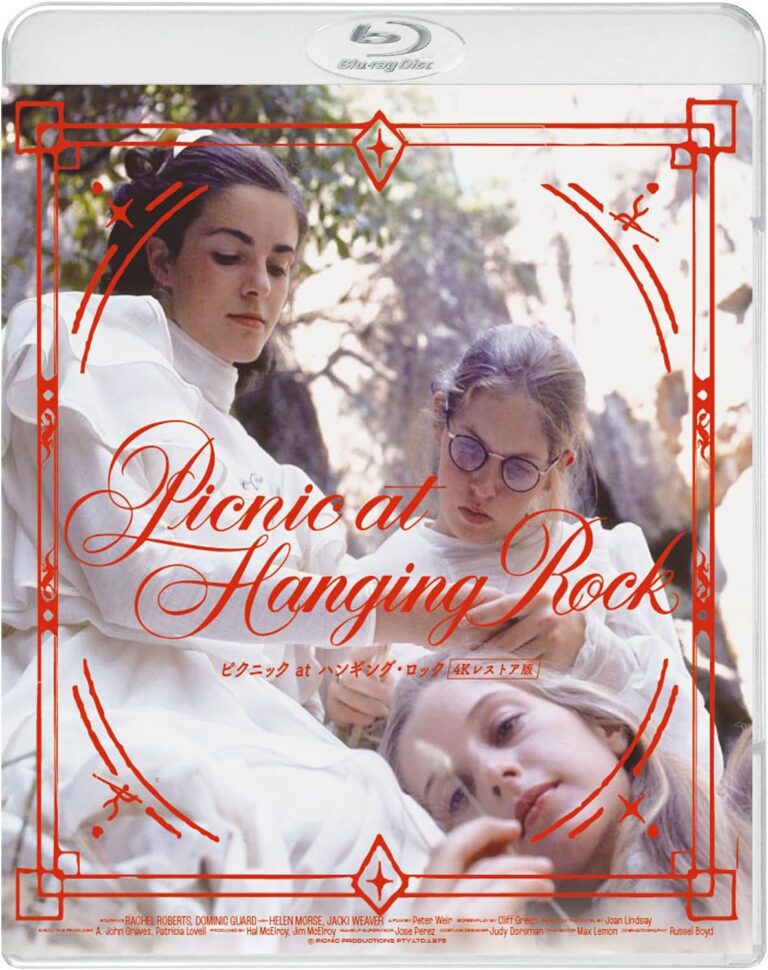

- ピクニックatハンギング・ロック(1975年/オーストラリア)

- 刑事ジョン・ブック/目撃者(1985年/アメリカ)

- グリーン・カード(1990年/アメリカ)

![刑事ジョン・ブック/目撃者/ピーター・ウィアー[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71w0laCy0HL._AC_SL1280_-e1759269276909.jpg)

![アーミッシュ全史――宗教改革時代から現代まで/サム・クック[本]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71-hYpf1CNL._SL1422_-e1772776007678.jpg)

![The Wonderful World of Sam Cooke/サム・クック[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51OzeU6CuhL._UX500_FMwebp_QL85_-e1772775871812.webp)