『インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国』(2008)

映画考察・解説・レビュー

『インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国』(2008年)は、スティーヴン・スピルバーグ監督、ハリソン・フォード主演による冒険シリーズ第4作。冷戦下のアメリカで政府に追われる身となった考古学者インディは、旧友の失踪をきっかけに南米へ向かい、古代文明が残した謎の遺物“クリスタル・スカル”をめぐる危険な探索へ踏み出す。ロシア諜報部隊の追跡が迫る中、若者マットとの出会いが彼の過去を呼び起こし、思いがけない再会と世代の継承へと物語は進んでいく。

“映画の父”たちが作り上げた神話の終焉

映画黎明期のD・W・グリフィスがそうであったように、1980年代に思春期を過ごした僕にとって、スティーヴン・スピルバーグとジョージ・ルーカスという存在は映画の父だった。

『スター・ウォーズ』(1977年)のスペースオペラに酔いしれ、『未知との遭遇』(1977年)のマザーシップの回転に圧倒され、『E.T.』(1982年)に涙する。僕たちは両巨匠からシネマの幸福を学んだのだ。

そんな二人がタッグを組んだ『インディ・ジョーンズ』シリーズは、1930年代のパルプ・アドベンチャーを蘇らせたロマン主義の結晶。考古学者インディが繰り広げる冒険は、戦後アメリカが失った神話を再構築する儀式ともいえる。

だがその神話を築いた張本人たちが、21世紀に至って自らそれを破壊してしまう。『インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国』(2008年)は、まさしく“映画の父”たちによる自己葬送曲だ。

『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』(1981年)、『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』(1984年)、『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』(1989年)の3部作が描いたのは、冒険と信仰が共存する、古き良き時代だった。

しかし本作の舞台は、1957年。もはやロマンは失われ、赤狩りやスプートニクの打ち上げが世界を分断していた時代。インディもまた大学を追われ、理想主義は現実政治の前で瓦解していく。

冒頭のカーレースは、まるでジョージ・ルーカスの『アメリカン・グラフィティ』(1973年)のよう。それはすなわち、「青春の終焉」を象徴するものだ。

スピルバーグとルーカスは、スクリーン上のヒーローを通じて、かつて自らが信じたロマン主義を弔っている。かつて冒険映画が描いた“未知なる世界への憧れ”は、核と監視の時代にあってはもはや成立しえない。

『クリスタル・スカルの王国』が提示するのは、冒険ではなく、ロマンが死にゆく世界の断末魔なのだ。

神話から自己引用へ──メタ映画としての『クリスタル・スカル』

1957年という時代設定が意味するのは、“超自然の時代”から“科学信仰の時代”への転位だ。聖杯も魔法も、もはや観客の心を動かさない。スピルバーグはここで、映画史的な自己引用というメタ構造を導入する。

エリア51という舞台設定は、アメリカ的神話の終焉=『未知との遭遇』の逆説的引用。つまり“空から降りてきた救済”を信じた時代の終わりを告げているのだ。

異星人=クリスタル・スカルの存在は、“神の奇跡”を“科学の知性”へと置き換える象徴であり、スピルバーグ映画における宗教的超越の変質を示している。

『E.T.』での「光の降臨」はもはや現れず、かわりに“人類の探求が生んだ知性”がそれを代替する。ここに、スピルバーグの映画世界が“信仰の物語”から“人間理性の寓話”へと変化したことが見て取れる。

そして何より、この作品そのものが「映画という神話」の崩壊を自覚した映画なのだ。B級活劇のパロディーとして始まったシリーズが、ついに“映画そのものの墓碑銘”を刻む地点に到達する──それが『クリスタル・スカル』の本質である。

神話を埋葬する映像美学

再登場したマリオンと、彼女との間に生まれた息子マット(シャイア・ラブーフ)。彼らの三人旅は、シリーズのテーマである「父と子」の変奏にほかならない。

ハリソン・フォード65歳、カレン・アレン56歳。もはや肉体の衰えを隠せぬ彼らがスクリーンで走り回る姿は、単なるノスタルジーを超えて「老いの演技」として痛々しくも崇高だ。

スピルバーグ映画における父性は常に揺らぎ続けてきた。『E.T.』では不在として、『最後の聖戦』では葛藤として描かれた父性が、本作では“継承”として提示される。

だがその継承は決して希望ではなく、“終焉を受け入れる成熟”の証である。スピルバーグはこの作品で、かつての自分自身=若き映画少年の幻想を、ハリソン・フォードの老いた背中に託して葬送している。

そして、撮影。撮影監督ヤヌス・カミンスキーの映像設計は、旧三部作の乾いたルックとは明確に異なる。かつてのダグラス・スローカムが作り出した光沢ある“冒険色”に代わり、ここではHDR的な光の反射、粒子の粗いデジタル感、そして湿り気を帯びた陰影が画面を覆う。

その効果は二重である。一方で、カミンスキーのシネマトグラフィは“神話を終わらせる映像”として機能する。コントラストの高い陰影は、かつての“眩しい冒険”を一掃し、代わりに“老いと劣化”の質感を導入する。

光が柔らかく被写体を包むことはなく、むしろ人物の輪郭を鈍く滲ませる。そこにあるのは“夢の残骸”としての映画であり、スピルバーグ=ルーカスが築いた神話が沈みゆく過程を可視化している。

もう一方で、カミンスキーのレンズワークは映画の内部に微かな抵抗を残してもいる。湿度を孕んだ照明は、まるで記憶の深層を漂う残光のように、かつてのロマンを照らし出す。つまり映像は、“神話の終焉”を描きながら、同時に“神話への鎮魂”を果たしているのだ。

映画史的比較──スピルバーグ神話の軌跡

『インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国』を、スピルバーグ史のなかに位置づけるなら、それは『E.T.』、『未知との遭遇』(1977年)、『ジュラシック・パーク』(1993年)といった“創造の映画”に対する“終焉の映画”である。

『未知との遭遇』が示したのは、人間が“空”を見上げる映画だった。そこには信仰にも似た憧憬と、超越への畏怖があった。『E.T.』はその視線を地上に下ろし、“他者”と“子供”という二つの無垢を通じて、超越が日常へ降り立つ瞬間を描いた。そして『ジュラシック・パーク』は、ついに“人間が神の領域を再現する”時代の傲慢を描き、信仰の終わりを告げた。

『クリスタル・スカル』は、これら三部作が築いた“創造の神話”を反転させる。もはや空には光は降らず、超越は冷たい宇宙人の知性としてしか現れない。

E.T.が少年の涙を癒した“癒しの光”はここにはなく、ただ観測されるべき現象としての異星知性があるだけだ。『ジュラシック・パーク』が「生命を再現した科学の奇跡」を祝福したとすれば、『クリスタル・スカル』は「再現された神話の死体」を見つめている。

この作品は、スピルバーグにとって“創造から反省へ”という精神史的転換点である。彼のカメラはもはや「夢を見る子供」ではなく、「夢の終わりを記録する老人」の視線に近い。

神話を信じるのではなく、神話が終わる瞬間を見届ける。つまり本作は、“スピルバーグ的映画言語”そのものの終焉を記すメタ・フィルムなのである。

『インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国』は、21世紀に新たな冒険を蘇らせるための映画ではない。それはスピルバーグとルーカスという“映画の父”が、かつて信じた映画という宗教を、自らの手で埋葬する儀式である。

かつて冒険とは、スクリーンの向こうに広がる未知の世界を夢見る行為だった。しかし現代の観客にとってスクリーンは、もはや“未知”ではなく“記憶の倉庫”でしかない。

スピルバーグはそのことを痛いほど理解している。だからこそ、彼は神話を延命させるのではなく、丁寧に葬ることを選んだ。『クリスタル・スカルの王国』は、かつて映画に魅せられた者たちが、その夢の終わりを見届けるためのレクイエムである。

- 原題/Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull

- 製作年/2008年

- 製作国/アメリカ

- 上映時間/122分

- ジャンル/アドベンチャー

- 監督/スティーヴン・スピルバーグ

- 脚本/デヴィッド・コープ

- 製作/フランク・マーシャル

- 製作総指揮/ジョージ・ルーカス、キャスリーン・ケネディ

- 撮影/ヤヌス・カミンスキー

- 音楽/ジョン・ウィリアムズ

- 編集/マイケル・カーン

- 美術/ガイ・ディアス

- ハリソン・フォード

- ケイト・ブランシェット

- カレン・アレン

- レイ・ウィンストン

- ジョン・ハート

- ジム・ブロードベント

- シャイア・ラブーフ

- イゴール・ジジキン

- アラン・デイル

- レイダース/失われたアーク《聖櫃》(1981年/アメリカ)

- E.T.(1982年/アメリカ)

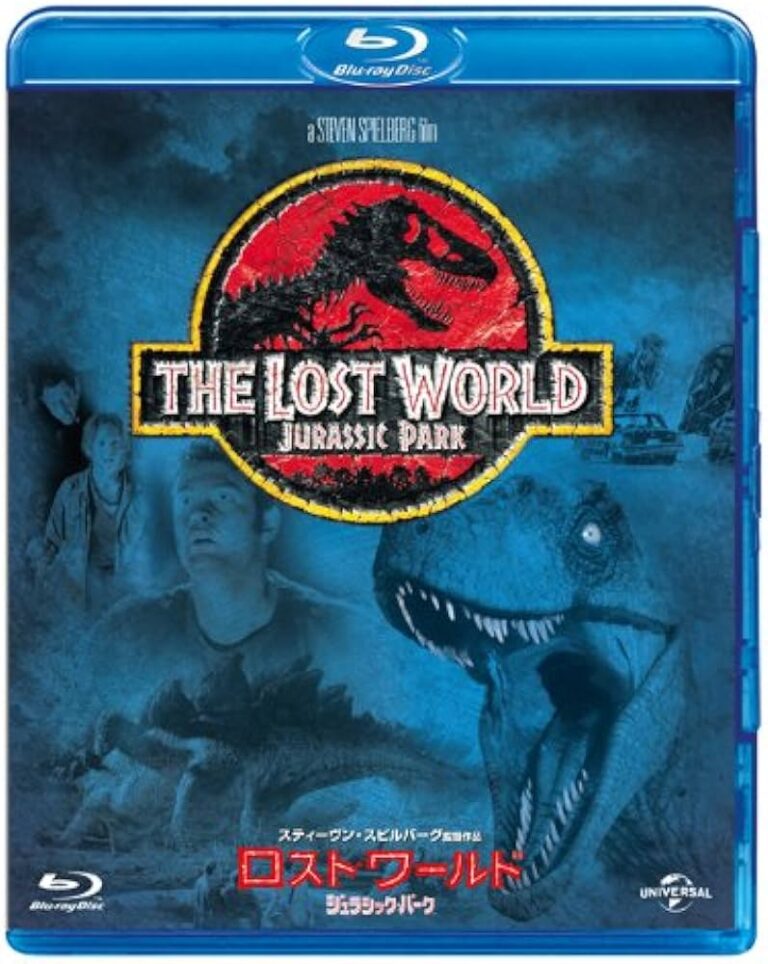

- ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク(1997年/アメリカ)

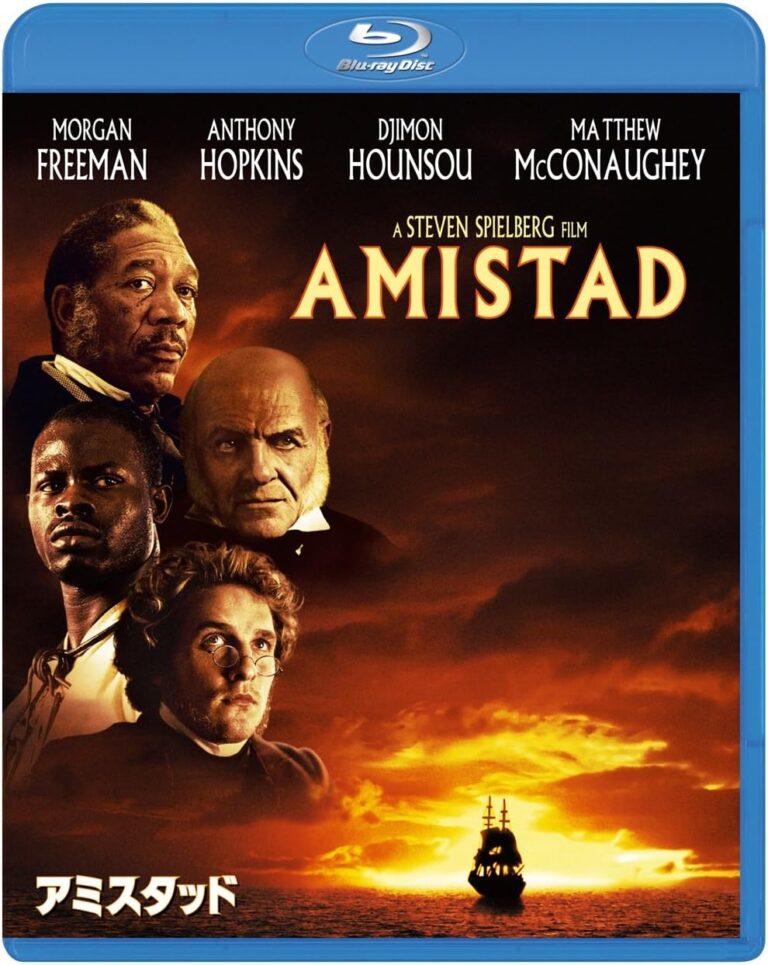

- アミスタッド(1998年/アメリカ)

- プライベート・ライアン(1998年/アメリカ)

- マイノリティ・リポート(2002年/アメリカ)

- ミュンヘン(2005年/アメリカ)

- インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国(2008年/アメリカ)

- タンタンの冒険 ユニコーン号の秘密(2011年/アメリカ)

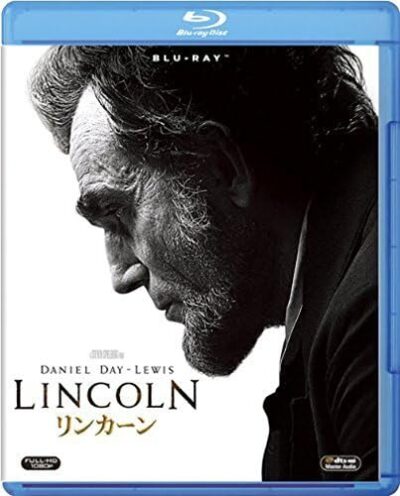

- リンカーン(2012年/アメリカ)

- レディ・プレイヤー1(2018年/アメリカ)

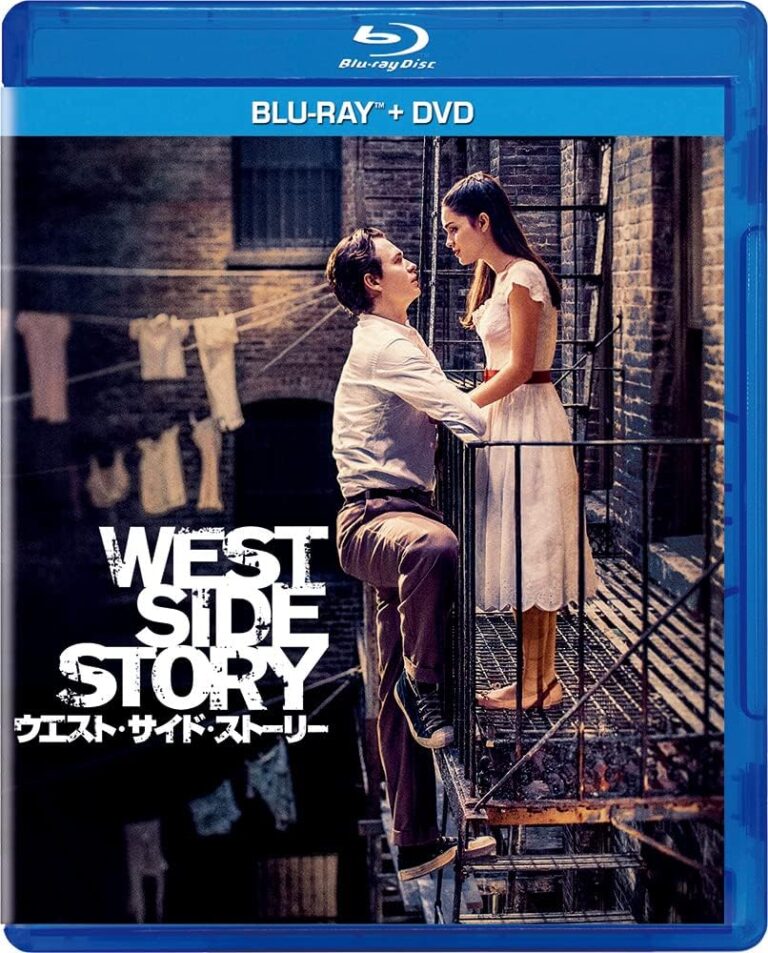

- ウエスト・サイド・ストーリー(2021年/アメリカ)

- レイダース/失われたアーク《聖櫃》(1981年/アメリカ)

- インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国(2008年/アメリカ)

![インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国/スティーヴン・スピルバーグ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81VyjyS4cqL._AC_SL1232_-e1707107641205.jpg)

![アメリカン・グラフィティ/ジョージ・ルーカス[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51PcssnpShL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1764573957289.webp)