【ネタバレ】『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』(2008)

映画考察・解説・レビュー

『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』(2008年)は、押井守が森博嗣の小説を原作に描いた長編アニメーション映画である。戦争を企業が運営する近未来を舞台に、永遠に成長しない兵士“キルドレ”たちの虚無と反復を描く。主人公函南と上官草薙の関係を通じ、戦争のシステム化と生の意味を問う本作は、第65回ヴェネツィア国際映画祭コンペティション部門に正式出品され、川井憲次の音楽とリアルな3DCG空戦描写で高く評価された。

青空の下の倦怠

見上げれば、どこまでも突き抜けるような青空。それを覆い尽くすように連なる巨大な積乱雲。傍らには、のんびりとまどろむバセットハウンド。

『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』(2008年)が映し出す地上の風景は、あまりに穏やかで、あまりに牧歌的だ。だが騙されてはいけない!その美しき空の彼方では、終わりのない無意味な殺戮が延々と、そして静かに繰り返されているのだ。

押井守といえば、傑作『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』(1984年)で、終わらない学園生活(ループ)を描き切った映像作家である。

あの作品で彼が提示したのは、閉じられた時間の中で幸福を反復し続けるユートピアの夢だった。だが本作『スカイ・クロラ』で彼が容赦なく描き出すのは、その夢の残酷な裏側──巨大な制度によって完全に管理された、永遠の絶望である。

パイロットとして出撃し、敵機を撃ち落とし、基地へ帰還しては酒を飲み、煙草を深く吸い、セックスをし、眠る。彼らの生活には始まりもなければ、終わりもない。

キルドレと呼ばれる兵士たちは、遺伝子制御技術によって思春期のまま成長を止められた、“永遠の子供たち”だ。死を奪われた彼らは、死ねないことによって、永遠に死に続けているのである。

指揮官の草薙水素(菊地凛子)が、主人公・函南優一(加瀬亮)に「殺してあげようか? それとも私を殺してくれる?」と囁くとき、それは歪んだ愛の表現などではなく、強烈な死への羨望として発露される。

生き続けること自体が罰であるような、狂った世界。押井監督はその背筋が凍るほどの冷たさを、極端に抑制された映像リズムと長回しによって、我々の網膜に静かに焼き付けていく。あの空の青さは、戦場の生々しい血の赤を覆い隠すための、ただのフィルターにすぎないのだ。

キルドレという残酷なシステム

同じ時代に、今もどこかで誰かが戦っているという現実感が、人間社会のシステムに不可欠な要素だから

草薙の口から語られるこの台詞が、本作の思想を貫く。この世界において、戦争はもはや国家の存亡をかけたものではなく、企業によって運営されるショーだ。もはや殺戮に思想的・政治的な目的はなく、社会の平和な秩序を保つための暴力に位置付けられている。

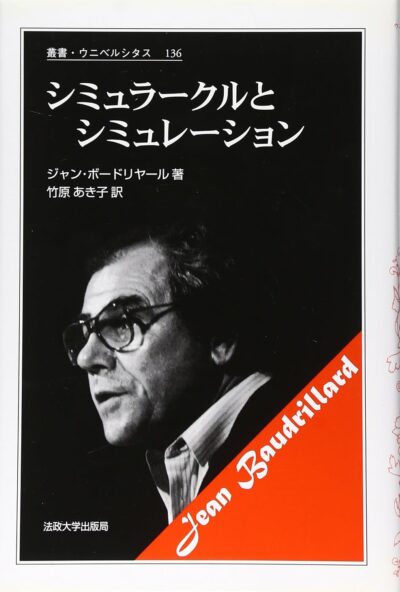

キルドレたちは、企業が生み出した戦うためだけに存在する消耗品であり、その存在理由は消費社会のエネルギー循環と同義だ。戦争をリアルタイムで配信し、平和ボケした市民(=観客)がそれを娯楽として消費する世界。押井はこのグロテスクな構造を、ジャン・ボードリヤールのいう「シミュラークルの時代」として恐ろしいほど精緻に可視化する。

彼らは機械によって徹底的に管理され、情動すらもプログラム化されているかのよう。愛も憎しみも演算のように滑らかで、反抗の衝動さえもシステムの想定内として制御可能。

だからこそ、函南が敵であるティーチャー(大人)との絶望的な対決へと向かう瞬間、それはシステムへの無謀な反逆であると同時に、彼に残された最後の自由意志の証明なのだ。

押井守の映像は、この狂った構造を徹底して冷却化する。激しいドッグファイトのシーンであっても、爆炎の派手な音よりも、レシプロエンジンの規則的な唸りが優先され、死の瞬間すら無音に近い。

そこにあるのは暴力の美学ではなく、制度の静けさだ。戦争が終わらないのは、人間の闘争本能ではなく、制度(システム)が人間を必要としているからなのだ。

空という名の檻と映像設計

『スカイ・クロラ』が真に恐ろしいのは、テーマの絶望感だけではない。その終わらない倦怠を、押井守が極めて暴力的な映像と音響の断絶によって表現していることにある。

本作の映像設計で最も特筆すべきは、地上におけるキャラクター描写(2D作画)と、空でのドッグファイト(3D-CGI)の極端なコントラストだ。

基地での日常を生きるキルドレたちは、意図的に影の少ない、のっぺりとした平坦な2Dアニメーションで描かれる。歩く姿もどこか気怠く、実写的なまでに精緻に描かれた美術背景から、まるで幽霊のようにフワフワと浮き上がって見える。

だが、ひとたび彼らが戦闘機に乗り込み、空へと飛び立った瞬間、映像はポリゴン・ピクチュアズが手掛けた超絶ハイレゾリューションの3D-CGIへと劇的に切り替わるのだ。

さらに音響。地上では生活音すら極端にミュートされ、息が詰まるような静寂が支配している。しかし空に出た途端、ジョージ・ルーカス率いるスカイウォーカー・サウンドが叩き出すレシプロエンジンの凶暴な轟音、飛び散るオイル、機体をかすめる風のリアルな振動が、爆発的な質量を持って鼓膜に襲いかかってくる。

この極端な映像と音響のギャップは何を意味しているのだろう?

おそらくそれは、キルドレたちにとって平和な日常(地上)こそが死んだ時間(虚無)であり、血みどろの戦場こそが唯一肉体と生を実感できる場所であるという、残酷な逆転現象の視覚化だ。2Dの身体を持つ彼らは、3Dで構築されたリアルな空という檻の中でしか、己の存在を証明できないのだ。

カメラワークもまた、この息苦しさを助長する。地上では固定カメラによる異常なほどの長回しが多用され、マッチを擦る、煙草に火をつけるといった反復行動がネットリと描かれる。観客は物語を追うのではなく、この重たくて死なない時間そのものを物理的に体感させられる。

押井守は、永遠の青春というポップカルチャー的夢を、息が詰まるほどの静寂と狂気的な3D空中戦のギャップによって見事に解体してみせた。『スカイ・クロラ』とは、映像と音響という映画的装置を駆使して、生きることの痛切さを描き出したのである。

- 監督/押井守

- 脚本/伊藤ちひろ

- 製作/石井朋彦

- 製作総指揮/奥田誠治、石川光久

- 制作会社/Production I.G

- 原作/森博嗣

- 音楽/川井憲次

- 編集/植松淳一

- キャラクターデザイン/西尾鉄也

- 作画監督/西尾鉄也

- 美術監督/永井一男、久保田正宏

- 色彩設計/遊佐久美子

- 音響監督/若林和弘

- 機動警察パトレイバー the Movie(1989年/日本)

- 機動警察パトレイバー 2 the Movie(1993年/日本)

- Ghost In The Shell 攻殻機動隊(1995年/日本)

- イノセンス(2004年/日本)

- スカイ・クロラ(2008年/日本)

![スカイ・クロラ The Sky Crawlers/押井守[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/812AiRFpMgL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1762744505671.webp)

![うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー/押井守[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/814kg72BhKL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1772775447631.webp)