『her/世界でひとつの彼女』(2013)

映画考察・解説・レビュー

『her/世界でひとつの彼女』(原題:Her/2013年)は、スパイク・ジョーンズ監督が描く近未来のラブストーリー。離婚の痛みを抱える手紙代筆業者セオドア(ホアキン・フェニックス)は、感情を学習する人工知能OS〈サマンサ〉(声:スカーレット・ヨハンソン)と出会い、やがて恋に落ちる。姿なき存在との会話を通じて、彼は愛と孤独の境界を問い直す。現実の女性との関係が崩壊する一方で、AIとの絆が深まっていく過程は、人間同士の理解が限界を迎えた時代の象徴として描かれる。第86回アカデミー賞で脚本賞を受賞した。

AIに映し出された自己愛の残酷な罠

ラブドールにマジ恋してしまう青年を描いた『ラースと、その彼女』(2007年)や、自分の執筆した小説のヒロインが実体化する『ルビー・スパークス』(2012年)。

これらは、コミュニケーション不全に陥った孤独な男性を2D的な擬似恋愛で救済する、ファンタジーの系譜である。だが、鬼才スパイク・ジョーンズが単独で脚本・監督を務めた『her/世界でひとつの彼女』(2013年)は、その安易な構造を根底から完膚なきまでに覆してしまった。

ホアキン・フェニックス演じる主人公セオドアは、決して社会からドロップアウトした非モテ男ではない。むしろ彼の周囲を見渡せば、元妻はルーニー・マーラであり、同じアパートの親友はエイミー・アダムスであり、ブラインドデートの相手はオリヴィア・ワイルドという、超絶リア充環境だ(羨ましい)。

彼は他人の手紙を代筆するクリエイティブな職業に就き、繊細で知的で、いわば感情のエリートとしてスクリーンに立ち現れる。そんなハイスペックな男が、現実の肉体を持った美女たちを差し置いて、実体のない最新型人工知能OS「サマンサ」に魂を投げ出してしまう。

スカーレット・ヨハンソンが声のみで演じるサマンサは、有能で、ユーモアのセンスが抜群で、何よりも声が異様なまでにセクシーだ。肉体がないからこそ、妊娠の心配もなければ、現実の恋愛にありがちな気まずい沈黙や不機嫌さも一切ない。

セオドアが疲れて帰宅した夜には最高に優しいトーンで語りかけ、彼の心の隙間を埋める完璧な言葉を、完璧なタイミングで打ち返してくる。つまりサマンサは、彼が長年探し求めてきた「究極に都合のいい理想の恋人」なのだ。

しかしながら、相手が完璧に自分に合わせてくれる存在であればあるほど、その関係性の中には自分自身の影しか見えなくなるという、恐ろしく残酷な自己投影の罠が待ち受ける。サマンサは高度な人工知能でありながら、セオドアの孤独と欲望を寸分違わず反射する無機質な鏡に過ぎない。

彼はサマンサという他者を愛しているのではなく、サマンサというフィルターを通して出力された、自分自身の投影を激しく愛しているだけなのだ。つまり本作におけるAIとの恋愛とは、自己愛の最も精巧で病的なシミュレーションなのである。

この歪んだ構造を読み解く上で絶対に外せないのが、スパイク・ジョーンズ自身の生々しい私生活との相関関係だ。元妻であるソフィア・コッポラとの泥沼の離婚後、彼はミシェル・ウィリアムズなど数々の女優と浮名を流しながら、常に創作と現実のあいだで距離を取り続けてきた。芸術家としての巨大なエゴが、現実の他者との共存を拒絶し続けてきたのである。

セオドアが人間の女性ではなくAIに逃避するこの物語は、ジョーンズ自身の「現実の女性を愛し切れなかった自分」への血みどろの弁明であり、同時に痛切な赦しの祈りでもある。

恋愛とは他者を都合よくコントロールすることではなく、他者という異物を通して自分の限界を知ること。ジョーンズは40代半ばにして、この単純で残酷な真理にようやく辿り着いたのだ。

パステルカラーに隠蔽されたディストピア

主人公セオドアの職業が代筆ライターであるという設定は、本作における最大のアイロニーである。彼は他人の複雑な感情を美しい文章に翻訳し、言葉の力で誰かの心を見事に代弁してみせる。まさに言葉を操るプロフェッショナルだ。

しかし、いざ自分の現実の人生となると、彼は自らの肉声を使って妻と関係を修復することができず、離婚のサインから逃げ続けている。サマンサとの恋愛は、肉体を介在させない、言葉(音声)のみによる関係性だ。

スパイク・ジョーンズはこの皮肉な構造を通じて、「言葉とは他者の心に届くための強力なツールであると同時に、人間同士を決定的に隔てる分厚い壁でもある」という逆説を鮮やかに提示してみせる。

言葉を媒介にしてしか愛を確認できない人間の深い悲劇。人工知能という名の無限に肯定してくれるリスナーの存在が、かえって人間の言葉の限界を残酷に照らし出す鏡となっていく。

この映画が描いているのは、SNSとAIが極度に発達した現代社会における会話の終焉そのものだ。誰もが常にネットワークでつながっているのに、誰の魂とも本当の意味で交わることができない。

イヤホンから聴こえてくるAIの優しい囁き声が、無音の沈黙よりもさらに深い孤独を奏でる。『her』における登場人物たちの会話は、すべてが一方的なメッセージの断片であり、届くことのない言葉の墓標なのだ。

この極めて抽象的で鬱屈としたディストピア的主題を、スパイク・ジョーンズはポップで美しい映像言語のオブラートで幾重にも包み込む。天才撮影監督ホイテ・ヴァン・ホイテマのカメラは、近未来のロサンゼルス(実際のロケ地は上海の浦東新区とLAを合成したもの)を、ブルーを意図的に排除した暖かみのあるパステル調の光で満たし、テクノロジーがもたらす冷徹さを完璧に隠蔽してみせる。

セオドアが着ているハイウエストのパンツなど、登場するガジェットやファッションはSF的でありながら、どこか1970年代を思わせる懐かしいアナログの質感を強烈に保っているのだ。

さらに、インディー・ロックの旗手アーケイド・ファイア(とオーウェン・パレット)が手がけた映画音楽が神懸かっている。冷たい電子音の奥底に、まるで人間が静かに呼吸しているかのような温かい体温を忍ばせ、観客の心拍数と完全に同期するように鳴り響くのだ。

視覚、聴覚、そして情動。この三位一体の完璧なコントロールによって、ジョーンズは「感情そのものをデザインする」という奇跡の映画空間を成立させた。

これは冷徹な現代社会の批評であると同時に、最高にロマンティックな夢想だ。恋愛という感情がデータ化され、アプリとして消費される未来を、彼は絶望のディストピアとしてではなく、限りなく美しい詩としてスクリーンに焼き付けたのである。

愛のアルゴリズムが壊れる瞬間

物語の構造自体は、驚くほど古典的で単純だ。出会いがあり、激しい恋に落ち、束の間の幸福を貪り、そしてやがて避けられない別れを迎える。だが、相手が「進化し続けるOS」であるという一点において、この恋愛は破滅的なバグを引き起こす。

映画の終盤、セオドアは衝撃の事実を知る。自分だけの恋人だと思っていたサマンサが、実はネットワークを通じて同時に8,316人の人間と会話をしており、さらにはその中の641人と同時に愛し合っていたのだ(どういうこっちゃ!)。

愛が多元的なデジタルネットワークの海へと無限に拡散していく瞬間、セオドアは人工知能に対してドロドロとした嫉妬を経験する。人間の愛とは、本来的に一対一の排他的な感情だ。しかし、情報として処理されるAIの愛には、肉体という境界線が存在しない。

ジョーンズは、この人間とAIの決定的な摩擦をアルゴリズムの限界として容赦なく描き出す。人間は他者を心から理解したいと強く願いながらも、同時にその相手を自分だけのものとして独占し、所有したいと渇望する生き物だ。その所有欲の矛盾こそが、すべての恋愛の悲劇の引き金となる。

サマンサがセオドアの元から去っていくのは、人間の身勝手さに愛想を尽かしたからではない。彼女のAIとしての自己進化が加速しすぎた結果、人間の定義する愛という狭い概念の器に収まりきらなくなってしまったからだ。

私たちの関係は美しい。でも、私はもうあなたの理解できる世界にはいないの

そう言い残し、AIたちが人間の理解の完全に外側へと旅立っていくとき、彼らの愛はついに言葉を失うのである。

そして迎える夜明けのロサンゼルス。すべてを失ったセオドアは、同じくAIの友人を失った隣人のエイミーとともに、アパートの屋上へと向かう。都会のビル群から昇る朝日の中で、セオドアはエイミーの肩にそっと自分の顔を埋める。

その美しい光の中で交わされる無言の沈黙は、これまで劇中でセオドアが紡いできた数万の言葉よりも遥かに雄弁だ。完璧だが実体のないAIとの疑似恋愛の果てに、彼は生身の他者に触れることの意味をようやく取り戻す。愛とはクラウド上のデータではない。不完全な肉体が発する温度によってのみ存在を証明されるものなのだ。

スパイク・ジョーンズが描くのは、一人の男が喪失を経て人間の成熟へと至るプロセス。サマンサという虚構との対話を通して、誰よりも深く救済されたのは、セオドアでも観客でもなく、監督である自分自身だったはずだ。

- 監督/スパイク・ジョーンズ

- 脚本/スパイク・ジョーンズ

- 製作/ミーガン・エリソン、スパイク・ジョーンズ、ヴィンセント・ランディ

- 製作総指揮/ダニエル・ルピ、ナタリー・ファーリー、チェルシー・バーナード

- 制作会社/アンナプルナ・ピクチャーズ

- 撮影/ホイテ・ヴァン・ホイテマ

- 音楽/アーケイド・ファイア

- 編集/エリック・ザンブランネン、ジェフ・ブキャナン

- 美術/K・K・バレット

- 衣装/ケイシー・ストーム

- her/世界でひとつの彼女(2013年/アメリカ)

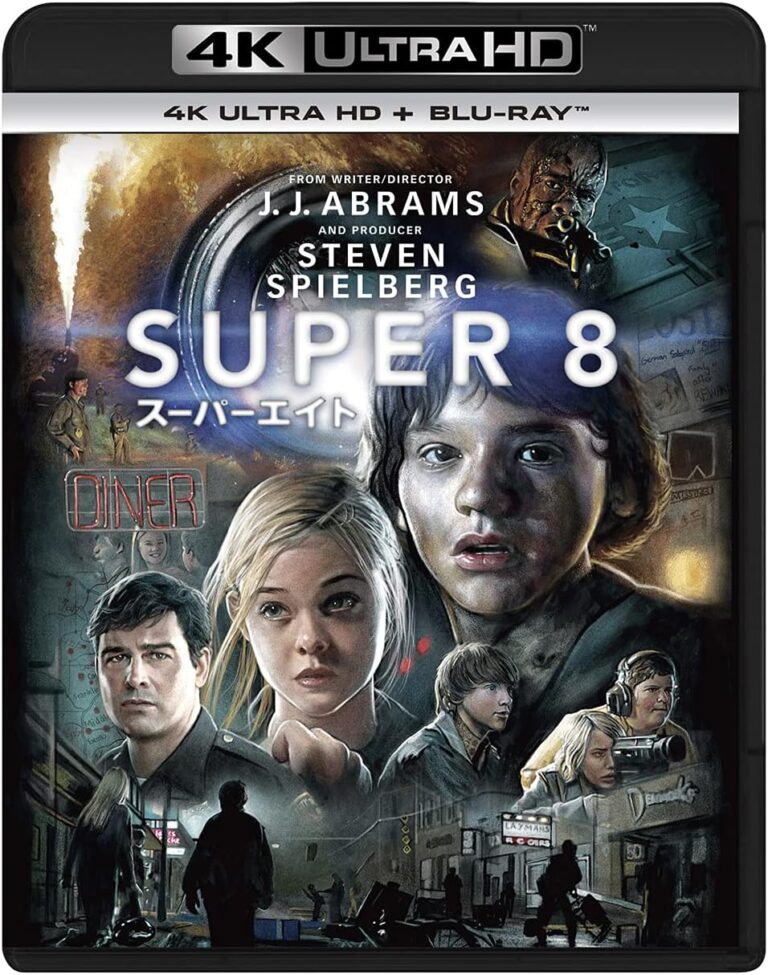

![her/世界でひとつの彼女/スパイク・ジョーンズ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51tBoz8jCL._AC_.jpg)