『PLANET OF THE APES/猿の惑星』──ティム・バートンの裏切りと帰順

『PLANET OF THE APES/猿の惑星』(原題:Planet Of The Apes/2001年)は、ティム・バートン監督が手がけたSFリメイク大作である。1968年の名作『猿の惑星』を再構築し、リ・イマジネーションを掲げて製作された本作は、主演にマーク・ウォールバーグ、特殊メイクにリック・ベイカーを起用。社会的寓話よりもスペクタクル性を重視した演出で話題となり、全米で興行的成功を収めた。旧作への敬意とバートン独自の世界観の狭間で揺れる、異端監督の転機を示す一本である。

リ・イマジネーションという名の裏切り

あの『猿の惑星』を、ティム・バートンが撮る――この報が流れたとき、誰もが半信半疑だった。ゴシックとキッチュを往復する彼の感性が、古典的SFの重厚な哲学性と結びつくとは想像しづらかったからだ。

バートン自身は「単なるリメイクではなく、リ・イマジネーションだ」と語ったが、その言葉はどこか逃げの響きを帯びていた。

ティム・バートンという作家は、常に「異形の者」への偏愛を表現してきた。『シザーハンズ』のエドワードは人間になりきれない人造人間、『バットマン・リターンズ』のペンギンは社会に拒絶された怪物。

彼の映画は、世界の裏側で孤独に生きる“フリークス”たちの寓話だった。だが2001年の『PLANET OF THE APES/猿の惑星』において、その視線は急激に凡庸化する。

どちらかといえば箱庭的な空間で繊細な心理や造形にこだわる彼が、スケールとスペクタクルを要求される大作SFを撮る――その違和感は的中した。バートンの本質が持つ“閉じた世界”の美学は、ハリウッドが求める“開かれた娯楽”の中で均質化されていく。

この映画は、彼にとっての転機であると同時に、自らの異端性を手放す決意のドキュメントでもある。

寓話の喪失──差異が均質化される世界

バートンはこれまで、『エド・ウッド』『マーズ・アタック!』など、興行的には成功しないが強烈な個性を放つ作品を撮ってきた。そこにあったのは、商業映画の枠外で生きるアーティストの孤独なユーモアだった。だが本作では、そのB級的遊び心がほとんど姿を消す。まるで彼自身がこう呟いているようだ。

「マニアだけに愛される映画ではなく、誰にでも売れる映画を撮る。これからは“プロの監督”として生きる」

その宣言は、皮肉にも『猿の惑星』という物語の構造と重なる。支配される者が支配者に転じる瞬間、かつての自由は失われる。バートンはフリークスの王国を離れ、ハリウッドという“猿の帝国”に帰順したのだ。

本作の主人公マーク・ウォールバーグが、無個性で感情の薄いヒーローとして描かれるのも象徴的である。バートンは彼を通して“正常な人間”を描こうとした。

だがその結果、これまで彼の作品を支えてきた“異形への共感”が消えた。かつてのバートン映画では、怪物が主人公であり、人間が敵だった。だが今回はその構図が完全に反転している。

『猿の惑星』という題材が内包するテーマは、言うまでもなく“差異の構造”だ。人間と猿、支配者と被支配者、文明と野蛮。その二項対立を鏡像的に反転させることによって、人間社会の偽善を暴く。1968年のオリジナル版が持っていた批評性は、冷戦構造と人種差別を同時に風刺するものだった。

だがティム・バートン版では、その社会的アイロニーが著しく後退している。差別の寓話は、単なるアクションのモチーフに変わり、宗教や人種、権力といったテーマは表層で消費される。人間対猿という対立は、“善悪”や“信仰”の比喩として機能せず、記号的図式にとどまる。

これは、かつて異形を擁護した作家が、差異そのものを均質化する側へ回ったことの証左である。バートンの眼差しは、もはや“異端”を見つめていない。彼はフリークスの王国を捨て、人間社会の秩序の側へと降りた。

それでも、断片的には彼らしい痕跡が残っている。特に美猿アリアを演じたヘレナ・ボナム=カーターの存在は、旧作のゼイラを想起させながらも、どこか儚い。彼女の知的で官能的な表情には、かつてバートンが愛した“異形の美”の残り香がある。だが、それはすでに映画の主題ではない。

異形を忘れた作家の肖像

本作の最大の見どころは、ストーリーではなく肉体である。特殊メイクアップを担当したリック・ベイカーは、俳優の表情を生かしながら動物的リアリティを創出するという離れ業をやってのけた。彼の手によって生まれた猿たちは、単なるクリーチャーではなく、演技する身体として存在している。

ティム・ロスが演じるセード将軍の憎悪の演技、ヘレナ・ボナム=カーターの柔らかな視線、マイケル・クラーク・ダンカンの重量感。彼らの身体は、特殊メイクの層を越えて、人間と獣のあいだの中間領域を体現している。ベイカーの造形は、この映画で最も“人間的”な瞬間だ。

バートンはこの肉体の演劇にすべてを委ね、演出家としての個性を抑え込んだ。皮肉にも、彼が最も抑制したときに、映画は最も生々しく呼吸する。だがそれはバートン映画ではなく、リック・ベイカー映画だ。

『PLANET OF THE APES』は、ティム・バートンのキャリアにおける分岐点である。彼はこの作品で初めて、フリークスの側ではなく“世界の側”に立った。奇妙なもの、美しいもの、異質なものを愛した作家は、ここで初めて“成功”を選んだ。

この映画の終盤、マーク・ウォールバーグが地球へ帰還し、リンカーン像が猿に置き換わっているというオチが登場する。1968年版の衝撃的なラストを模倣しながらも、そこにあるのは冷笑だけだ。もはや彼のカメラは絶望を映すこともなく、ただ“驚かせるための装置”として機能している。

バートンが描くべきだったのは、“猿が人間になる話”ではなく、“人間が猿になる物語”だったはずだ。彼の映画に流れていたのは、いつも“異形に還りたい”という衝動だった。だがこの作品で彼はその衝動を忘れ、正常であることを選んだ。

それでも――リック・ベイカーが作り出した猿たちの瞳に、わずかにかつてのバートンの影が宿る。あの、世界からはみ出した者たちを見つめる優しい眼差しが。

『PLANET OF THE APES』は、裏切りの映画であると同時に、アーティストが商業に帰順する瞬間を記録した悲しいドキュメントだ。奇抜さを封じ、フリークスを捨て、ヒーローを描いたとき、ティム・バートンは初めて“人間”になった。だがそのとき、彼の中のフリークスは死んだ。

- 原題/Planet Of The Apes

- 製作年/2001年

- 製作国/アメリカ

- 上映時間/119分

- 監督/ティム・バートン

- 製作/リチャード・D・ザナック

- 製作総指揮/ラルフ・ウィンター

- 原作/ピエール・ブウル

- 脚本/ウィリアム・ブロイルス・ジュニア、ローレンス・コナー、マーク・ローゼンタール

- 音楽/ダニー・エルフマン

- 編集/クリス・リーベンゾン

- 衣装/コリーン・アトウッド

- 美術/リック・ヘインリックス

- 特殊メイク/リック・ベイカー

- マーク・ウォールバーグ

- ティム・ロス

- ヘレナ・ボナム・カーター

- マイケル・クラーク・ダンカン

- エステラ・ウォーレン

- ケリー・ヒロユキ・タガワ

- デヴィッド・ワーナー

- クリス・クリストファーソン

- ポール・ジアマッティ

- グレン・シャディックス

- チャールトン・ヘストン

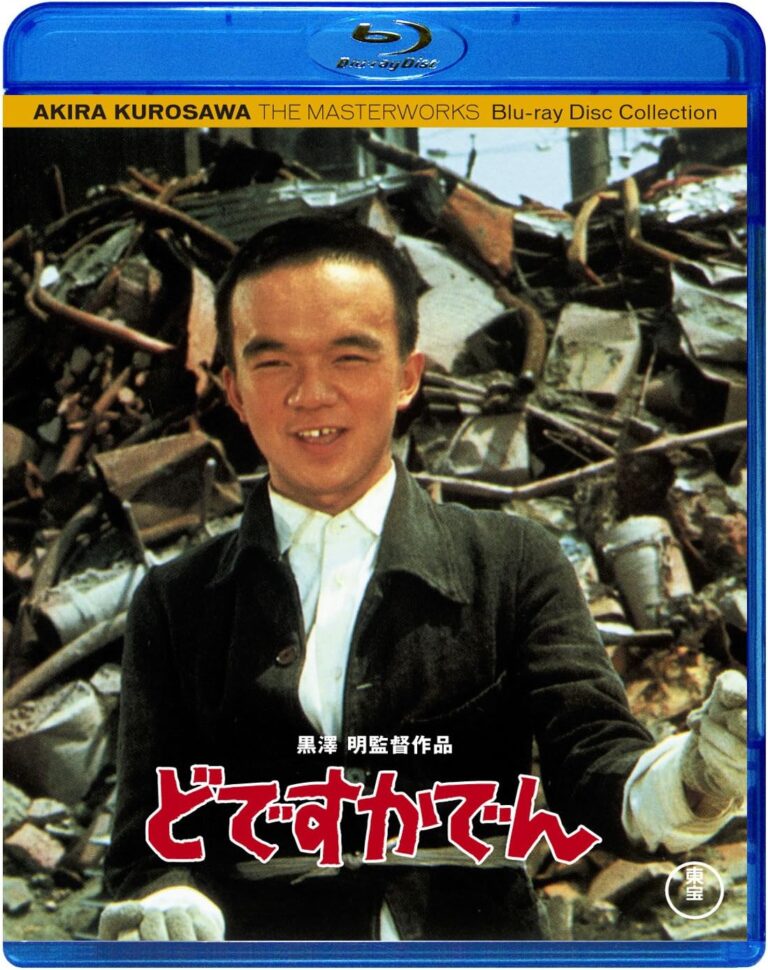

![Planet Of The Apes 猿の惑星/ティム・バートン[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51xN-JroJLL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1761133211690.webp)