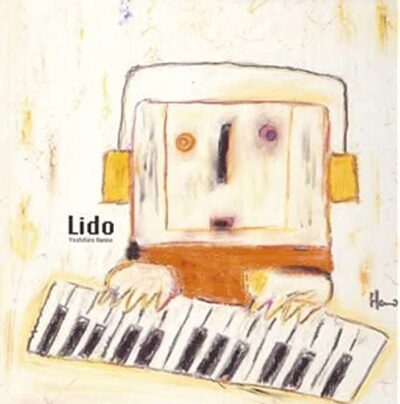

『Lido』──記憶と風景が溶け合う時間の旋律

『Lido』(原題:Lido/2003年)は、作曲家・半野喜弘が4年の歳月をかけて完成させた3作目のアルバム。ピアノやフルート、ギター、環境音が電子音と溶け合い、湖畔の夕景のような静謐な時間を描き出す。クラシック、ジャズ、アンビエントを越境する音楽は、記憶の奥に眠る風景を呼び覚ます。音が風景を描くのではなく、風景そのものが音として存在する——そんな普遍的懐かしさを湛えた作品である。

水辺の旋律──郷愁を構成する響きのアーキテクチャ

刻は夕方近く、湖畔の水面が西日に照らされてきらきらと輝いている。

湖の水は澄み渡り、湖底まで見渡せるかのようだ。

乱反射する陽光が時に眩しい。

遠くでは、雁の群れがゆっくりと旋回しながら山の向こうに消えて行く。

時折聞こえる雁の鳴き声。

やがて闇が空を覆い尽くす…。

半野喜弘の3rdアルバム『Lido』(2003年)のオープニングを飾るのは、静謐なピアノの主旋律にインディアン・フルートが優しくかぶさる、どこか郷愁を誘うトラックだ。いや、そのノスタルジーはアルバム全体に通低している感覚かもしれない。

たゆたうように浮かんでは消える電子音を、室内楽的アコースティック・アンサンブルが包み込むサウンドは、僕たちの記憶のひだに刻み込まれていた風景を呼び覚ます。

半野喜弘が紡ぐ音楽がリスナーの郷愁を誘うのは、連続的な時間を作為的にカットアップするサンプリングが主体ではなく、美しい和声による肉感的な響きがあるからだ。

ジョーン・ラ・バルバラによる甘く倦怠感に満ちたヴォーカル、笹子重治やアート・リンゼイによる幻術的なギター・ワーク。ダウンビートに乗せて紡がれる、はかなくも鮮烈なノスタルジア。

『Lido』の製作には4年という歳月を費やしたらしいが、半野喜弘自身の記憶を辿るプロセスには、それだけの時間が必要だったのかもしれない。

フォークトロニカ以後の感性──無国籍的な普遍の響き

『Lido』というタイトルは、ヴェネツィア本島の東南にあるリド島に由来する。ルキノ・ビスコンティの『ヴェニスに死す』(1971年)の舞台であり、美と死、老いと憧憬が交錯する場所だ。

半野の音楽に漂うノスタルジアも、まさにその文脈にある。彼が描くのは青春の回想ではなく、人生の終わりに差し込む“光の余韻”である。

『Lido』全体に流れるメランコリックなトーンは、ビスコンティ的な時間感覚──静止と運動、光と影の反復──を彷彿とさせる。ピアノの和声が少しずつ解け、エレクトロニカのドローンがゆっくりと沈み込む瞬間、聴き手は一枚の絵画の中に取り込まれていく。そこでは、音楽が風景を描くだけでなく、風景そのものが音として存在している。

『Lido』が特異なのは、クラシック、ジャズ、エレクトロニカ、アンビエントなどの要素が融合していながら、どのジャンルにも還元されないことだ。

半野喜弘は、境界を設けない“ボーダーレスな作曲家”である。彼の音楽は、北欧エレクトロニカの冷たさや日本的叙情とは異なり、むしろ「場所を持たない音楽」として響く。

そこにあるのは、地理的でも文化的でもない、普遍的な感覚の共有だ。ピアノの減衰音、フルートの吐息、ノイズの余韻——それらがひとつの生態系を形成し、聴き手の内側に沈む「遠い風景」を呼び覚ます。

半野の音楽は、記憶の国境を越える。彼が追い求めているのは、民族性でも形式でもなく、音の中に眠る“普遍的な懐かしさ”なのだ。

時間の彫刻としての音楽──4年という沈黙の意味

『Lido』の制作には4年の歳月が費やされたという。その長さは単なる作業期間ではなく、記憶を浸透させるための時間だったのだろう。

半野喜弘にとって音作りとは、時間を削ぎ落としながら残された「静寂」を磨く行為に近い。彼の音は決して派手ではない。だが、一音一音が、記憶の粒のように光る。

日曜の夕方、窓の外が茜色に染まる頃、『Lido』を聴く。音楽が風景を変えるのではなく、風景が音楽の中で再生される。湖畔に沈む太陽、遠くで響く鳥の声、ゆっくりと訪れる夜。すべてがひとつの旋律に溶けていく。

『Lido』とは、郷愁の情景を超えた、時間そのものの記録なのだ。

- アーティスト/半野喜弘

- 発売年/2003

- レーベル/ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル

- ジャンル/エレクトロニック、アンビエント

- プロデューサー/半野喜弘

- 1. Lido (リド)

- 2. Flying North (北へ)

- 3. Reviravoltear (旋回)

- 4. Letters (届けられなかった手紙)

- 5. Le Sang Sur La Feuille Ne Me Pardonne Jamais (葉上の血は決して僕を許さない)

- 6. Scripteur (記述者)

- 7. For 4 Right Hands (4本の右手の為に)

- 8. La Pierre Immergee (沈む石)

- 9. Lips Without Pray (祈りを知らない唇)

- 10. Refugee (亡命者)

- 11. Le Commencement Et La Fin (始まり、そして果て)

- 12. La Mort Heureuse (幸福なる死)

- Lido(2003年/ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル)