『12モンキーズ』──未来を変えられない男の終末神話

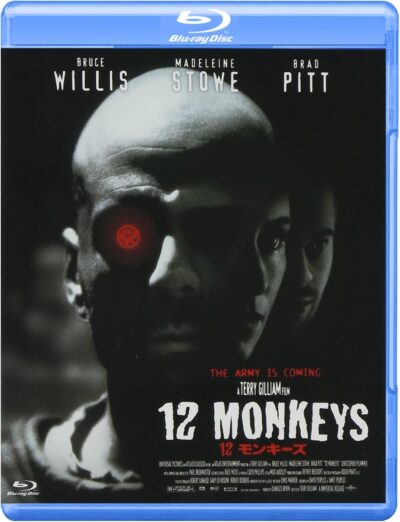

『12モンキーズ』(原題:12 Monkeys/1996年)は、テリー・ギリアムが監督を務めた終末SFである。ウィルスによって人類の大半が滅亡した未来から、囚人ジェームズ・コールが過去へ送り込まれる。愛と記憶、狂気と時間が交錯し、過去を変えようとする人間の無力さと宿命が描かれる。

テリー・ギリアムという“古典悲劇作家”

最近になってようやく気づいた。モンティ・パイソン出身の異端監督として、グロテスクな想像力と風刺精神で名を馳せてきたテリー・ギリアムは、実のところ純粋な悲劇作家だったという事実に。

『未来世紀ブラジル』(1985年)も『フィッシャー・キング』(1991年)も、そして幾度も頓挫を繰り返した『ドンキホーテを殺した男』(2018年)も、ギリアム作品の根幹には常に“叶わぬ理想を追い求める者”の姿が刻印されている。

彼の映画は一見すれば寓話的で、視覚的過剰に彩られたカーニバルのように見える。だが、そのイマジネーションの奔流は、結局のところ人間の「無力さ」へと回帰する。

つまりギリアムは、時代を嘲笑うピエロの仮面をかぶった、古典的悲劇の正統継承者なのだ。そんな彼の世界観が最も純度高く結晶化したのが、『ラ・ジュテ』(1962年)に触発されて作られた『12モンキーズ』(1996年)である。

『ラ・ジュテ』が示した“静止の時間”

『ラ・ジュテ』は、ほぼ全編が静止画によって構成された28分の短編映画。核戦争後の未来、地上に出ることを禁じられた人々の中から、ひとりの男が過去への“記憶”を媒介に時間移動の実験に選ばれる。

だがその男が見たのは、少年時代に空港で目撃した“ある男の死”というトラウマの瞬間であり、それがやがて自身の死であったと悟る構造を持つ。つまり『ラ・ジュテ』は、「過去を見つめる者が、実は未来の死者である」という循環構造を持った詩的悲劇なのだ。

静止した写真群とナレーションのみで語られるこの形式は、時間を“生きる”のではなく、“記録として再生する”という、映画そのものの本質を暗示している。時間とは決して動かない。動いているのは、記憶を再生する観客の意識だけなのだ。

テリー・ギリアムが『ラ・ジュテ』に惹かれた理由は、まさにこの“時間を映像化するという逆説”にある。彼は『12モンキーズ』で、マルケルの静止画的構造を動く映像の中で再現する。

ブルース・ウィリス演じるジェームズ・コールが繰り返し見る空港の夢は、『ラ・ジュテ』の一枚写真に対応する“動く記憶”。ギリアムはそれを何度も繰り返し差し挟み、時間の非線形性を観客の感覚に直接刻みつける。

未来と過去が交錯する錯乱の編集、魚眼レンズの歪曲、監視カメラの映像、鉄錆びたパイプ群──これらはすべて“記憶の物質化”であり、観客を主人公と同じ精神的閉鎖空間に幽閉する装置である。

静止画でしか描けなかった“時間の停止”を、ギリアムは映像の過剰性によって可視化した。すなわち、『12モンキーズ』は“動くラ・ジュテ”でありながら、同時に“止まって見える時間”の映画でもあるのだ。

未来を変えられない男──「因果の牢獄」としての時間

物語の骨格は極めてシンプル。ウィルスによって人類の99%が滅亡した未来。そこから選ばれた囚人ジェームズ・コールが、原因究明のため過去へ送り込まれる。

しかし、過去に戻るたびに彼は自らの記憶を失い、現実と幻覚の境界が曖昧になっていく。ギリアムが描く“時間旅行”は、希望の物語ではない。むしろそれは、人間が「未来を変えようとする」ことの不可能性を突きつける寓話である。

一度撒かれた種は、刈り取るまで元に戻らない。過去は修正されず、未来は不可逆的に崩壊へと進む。ギリアムはこの「閉じられた因果のループ」を、観客の眼前で冷徹に提示する。

ジェームズが見る“少年時代の空港の光景”──銃声、走る群衆、倒れる男。それが彼自身の死の瞬間だったことを、観客はラストでようやく悟る。時間は英雄を殺し、物語を閉ざす。ギリアムの悲劇とは、因果の牢獄を抜け出そうとする人間の無様な足掻きに他ならない。

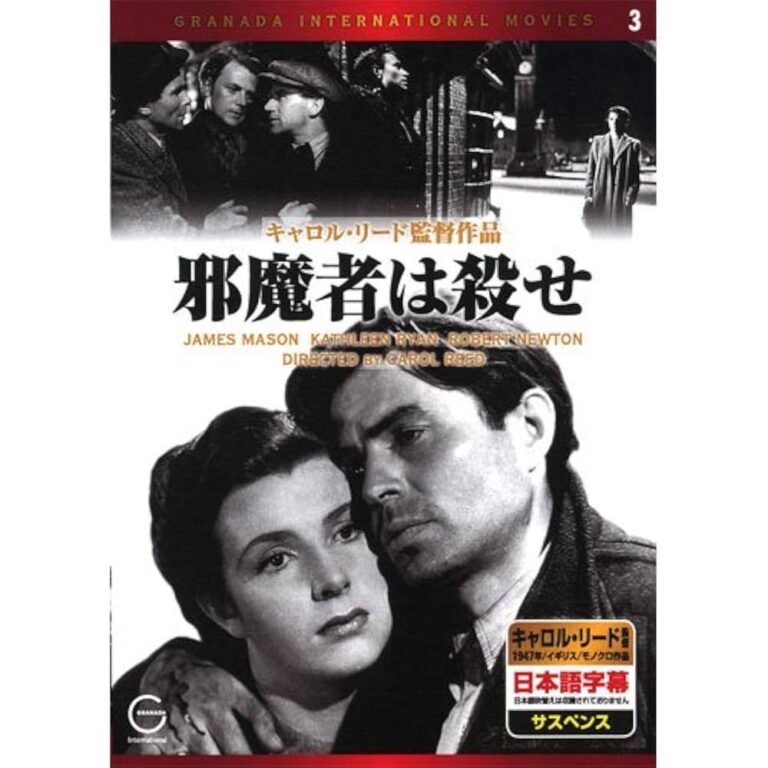

本作の悲劇をいっそう深くしているのが、キャサリン・ライリー博士(マデリーン・ストウ)との愛。ジェームズ・コールの救済者であり、同時に彼の幻影の具現。映画館で二人が観るのはヒッチコックの『めまい』(1958年)。その選択は偶然ではない。

ブルース・ウィリスの役名「ジェームズ」、ヒロインの名「マデリーン」、そして“存在しない女性を愛する男”という構図。すべてがヒッチコックへの明確な引用であり、テリー・ギリアム版『めまい』と呼ぶにふさわしい。

ジェームズにとってキャサリンは、過去の記憶と現在の幻影が重なり合った象徴的存在であり、彼女の笑顔はいつも「失われた時間」の残響として映る。彼が愛しているのは女性そのものではなく、“時間の中に取り残されたイメージ”だ。

恋愛はもはや救済ではなく、記憶の反復に過ぎない。ギリアムはその倒錯を冷ややかに見つめながら、人間が愛を通して過去に縛られる運命を描く。愛は希望ではなく、絶望の輪郭を照らす光なのだ。

救済なき世界──悲劇の円環と映画の宿命

ギリアムの映像は常に“世界の終末”を物理的にも精神的にも体現している。錆びついた金属パイプ、監視カメラの視線、拘束具の音。未来世界のセットは退廃と機能の混交体であり、文明そのものが病んだ生体のように呼吸している。

カメラは歪んだ魚眼レンズで人間の顔を捕らえ、観客の視点までも異化する。時間はねじれ、空間は腐敗する。ギリアムの画面は単なるSFではない。それは人間の意識そのものを外化した風景である。

ジェームズが精神病院で“狂人”として扱われるシークエンス(ここでブラッド・ピットが狂乱の演技を見せる)こそ、ギリアム映画の核心だ。狂気とは、真実を見ようとする人間の最後の手段であり、彼の作品では常に“正気の証明”と紙一重の位置にある。つまりギリアムのカメラは、現実と妄想の境界を崩壊させることで、時間の牢獄を視覚化しているのだ。

『12モンキーズ』は、終末思想的SFの装いをまといながら、実は“記憶の循環”を描く神話的悲劇である。ジェームズ・コールは時間の牢獄を破るために過去へ行くが、結局は自らの死という円環に閉じ込められる。

ギリアムにとって未来は「変えるため」ではなく、「繰り返すため」に存在する。だからこそ、彼の映画では過去と現在、現実と幻想が何度も反転する。

ラストシーン、少年の瞳に映る死の瞬間──それは悲劇の完成ではなく、新たな悲劇の起点。ギリアムが描く世界では、時間とは罰であり、記憶とは呪いである。人間は未来を信じながら、同じ運命を繰り返すしかない。

だがその“繰り返し”こそが映画というメディウムの本質でもある。つまり、ギリアムは時間の囚人である人間を描くことで、映画という装置そのものを告白しているのだ。スクリーンに映る彼の悲劇とは、映画を信じる者の宿命そのものなのである。

- 原題/Twelve Monkeys

- 製作年/1995年

- 製作国/アメリカ

- 上映時間/129分

- 監督/テリー・ギリアム

- 製作/チャールズ・ローヴェン

- 製作総指揮/ロバート・コスバーグ、ロバート・カヴァロ、ゲイリー・レヴィンソン

- 脚本/デヴィッド・ピープルズ、ジャネット・ピープルズ

- 撮影/ロジャー・プラット

- 音楽/ポール・バックマスター

- 美術/ジェフリー・ビークロフト

- 編集/ミック・オーズリー

- 衣装/ジェリー・ウェイス

- ブルース・ウィリス

- マデリーン・ストー

- ブラッド・ピット

- クリストファー・プラマー

- ジョン・セダ

- H・マイケル・ウォールズ

- ボブ・アドリアン

- サイモン・ジョーンズ

- ジョセフ・メリト

- デヴィッド・モース

- キャロル・フローレンス

- フランク・ゴーシン

- リサ・ゲイ・ハミルトン

![ラ・ジュテ/クリス・マルケル[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71Jf4szmeeL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1761677077431.webp)

![めまい/アルフレッド・ヒッチコック[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71Vrnl8gngL._AC_SL1285_-e1758515569383.jpg)