『ゲド戦記』(2006)

映画考察・解説・レビュー

『ゲド戦記』(2006年)は、宮崎駿の長男・宮崎吾朗が初めて監督を務めた長編アニメーションである。アーシュラ・K・ル・グウィン原作のファンタジーをもとに、父と子の断絶、継承、葛藤を映し出した。公開当時は厳しい批判にさらされたが、その内実には「語れない者の物語」という静かな主題が潜んでいる。

新人監督にのしかかるジブリの呪縛

ネット上に吹き荒れる罵詈雑言の嵐。公開当時、『ゲド戦記』(2006年)への評価はほとんど一方的な大合唱だった。

物語が観念的すぎる。アニメーションとしての躍動感に決定的に欠けている。壮大な原作のスケールを全く咀嚼しきれていない。作画の完成度がジブリ基準に達していない。

そうした批判のリストは、もはや作品への真っ当な評価を離れ、ただの呪詛のように不気味に繰り返された。だが僕はその異常な喧噪の中で、誰も見ようとしなかったもう一つの生々しい現実をはっきりと目撃していた気がする。

あの映画は、単なる技術的な欠陥や演出の拙さを超えて、もっと深くてドロドロとした領域に踏み込んでいる。「父と子の物語」という逃れられない業そのものを、文字通り全身で引き受けた恐るべき作品だったのではないか。

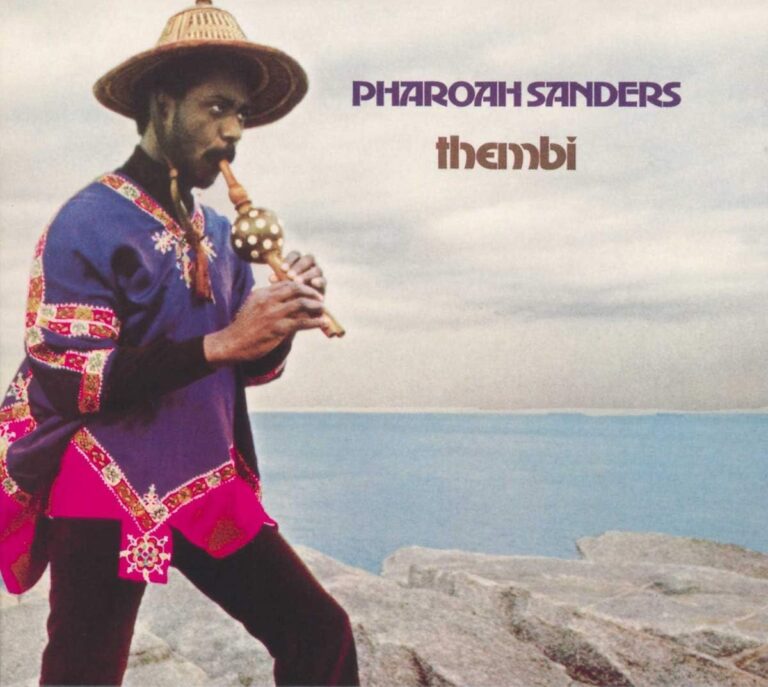

本作の原作は、アーシュラ・K・ル=グウィンが執筆した、世界的ファンタジー文学の金字塔。かつて若き日の宮崎駿自身が熱烈に映画化を望み、あっさりと断られたという有名な因縁の逸話もある。

時が経ち、『千と千尋の神隠し』(2001年)がアカデミー賞を獲得したことで、状況は一変。ベネチア国際映画祭で栄誉金獅子賞まで受けた世界的巨匠に対し、アーシュラは「ミスター・ミヤザキになら任せてもいい」とその夢を託す決断を下す。

だが現実はあまりにも皮肉な展開を見せる。『ハウルの動く城』(2004年)の製作で身動きの取れない父・駿に代わり、なんとスタジオジブリがメガホンを託したのは、アニメーション監督の経験すら全くない実の息子、宮崎吾朗だったのだ!

アーシュラが「ミヤザキ違いじゃないの?」と呆れ果てても仕方ない。そしてこの強引すぎる交代劇そのものが、本作の裏の主題を完全に決定づけてしまった。この映画は、制作がスタートしたその段階から、絶望的な「父と子の断絶」を運命づけられていたのである。

『風の谷のナウシカ』や『天空の城ラピュタ』のような歴史的傑作の再来を無邪気に信じて劇場に向かった観客たちは、結局のところ自らが勝手に抱いた、巨大な幻想に裏切られただけなのだ。

右も左も分からない処女作の新人監督に対して、いきなり宮崎駿と同レベルの神懸かった完成度を要求するなんて、馬鹿げている。その無意識の傲慢さこそが、この作品に対する不当なまでの期待と絶望の落差を生み出した最大の原因なのではないか。

欠落が証明する吾朗のリアリズム

吾朗は、天才・宮崎駿の影を完全に消し去ることもできず、かといってその神業を完全に模倣することもできない。

このフィルムに刻まれているのは、「自分には父のように語るべき壮大な物語など何もない」という絶望を、ひたすら誠実に受け止めた痛切な記録になっている。

映画の随所に流れる重苦しい沈黙。テンポの間延び。キャラクターたちの感情の決定的な欠落。それは演出の未熟さというよりも、「語れなさ」そのものの生々しい証明だ。

壮大なハイ・ファンタジーの世界を描こうとしながらも、どこか足取りは現実的で、異常なほど慎重で、まるで安全策ばかりをチマチマと選び取るような窮屈な演出。そこにこそ、宮崎吾朗という作家の泥臭いリアリズムが宿っている。

確かにこの映画には、宮崎駿作品の代名詞である緻密で狂気的なアクションの設計も、世界を縦横無尽に駆け抜けるような圧倒的なダイナミズムも存在しない。人物の造形はどこか曖昧で、物語の構成も緩慢だ。

だが、アニメーター出身ではない吾朗が、安易に「ハヤオ的文法」を小手先で模倣しなかったことは、むしろ極めて潔く、評価すべき選択といえる。

長年にわたって三鷹の森ジブリ美術館の初代館長を務め上げてきた彼にとって、アニメーションとは天才の直感で描くものではない。緻密な理論と現実的な運用の領域にあったはずなのだ。

圧倒的な画力を欠いた彼は、派手な「動きの映画」ではなく、重苦しい「内省の映画」を撮る道を選んだ。作画的な粗さや演出のぎこちなさを抱えながらも、一本の長編映画としてなんとか一定の完成度にまで到達させた事実。

それは作家的でエゴイスティックな感情を必死に押し殺し、商業作品としての最低限の骨格を保とうとした、彼の極めて冷静な計算の賜物である。

もしこの映画が、新人監督の身の程を知らない私的な自己表現として完全に暴走して作られていたなら、間違いなくさらに目も当てられない悲惨な結果を招いていたはず。吾朗は、自分の限界を誰よりも冷徹に見極めていたのである。

世紀の駄作を免れた通過儀礼

本作の真の最大の主題は、作中の冒頭で唐突に描かれる「父殺し」のエピソードにすべて集約されている。

少年アレンがいきなり実の父である国王を無残に刺し殺し、世界の均衡が大きく崩れ去るという衝撃的なオープニング。実はこれ、原作小説には全く存在しない映画オリジナルの展開なのだ。

この物語の改変こそが、宮崎吾朗自身の抱える強烈な心理劇の吐露に他ならない。あからさまなエディプス・コンプレックスが、スクリーンに投影されている。

この血みどろの展開を堂々と映画の冒頭に提示できたのは、ジブリの大黒柱である名プロデューサー・鈴木敏夫の狡猾な助言があったからだと言われている。だが、吾朗本人の無意識的な欲望がそこに深く潜んでいたことは、火を見るより明らかだ。

偉大すぎる父・駿の死をフィクションの中で物語ること。それこそが、息子である吾朗にとって「映画監督としての誕生」に必要不可欠な凄惨な儀式だったのだ。

彼は父の巨大な神話を完全には殺しきれなかった。だが、確実に殺そうと刃を突き立てたのだ。その必死の試みの痕跡こそが、『ゲド戦記』という映画が持つ真の価値である。

映画とは常に、作り手の個人的な自己神話と社会的な神話の交錯点で生み出される。本作はまさに、その過酷な交差点のど真ん中に引きずり出された一人の息子の、痛々しい精神の記録なのだ。

この作品に対する僕の最終的な、評価は極めて明快。「世紀の駄作になることをギリギリで免れた作品」である。本来ならマイナス200点の目も当てられない大惨事になるはずだった映画が、血の滲むような奮闘によって辛うじてマイナス2点まで回復した、みたいな。

「いやいや、結局マイナス点なのかよ!結局駄作なんじゃねえか!」とツッコミを入れたくなる気持ちは痛いほど分かる。安易に失敗のレッテルを貼って片付けるのは簡単だ。だけどこれは、純粋なアニメーション技術や物語の完成度だけで語るべき映画じゃない。

父が築き上げた高すぎる神話の塔の足元で、息子はただ静かに立ち尽くす。語られなかった言葉。描かれなかったダイナミックな動き。鳴らなかった音。それらすべての「欠落」の総体こそが、本作の核心である。そこにあるのは無様な敗北ではない。不器用だが誠実な、次世代への継承の形なのだ。

父を永遠に越えられないという残酷な事実を引き受けるという、最も誠実な反逆。ジブリの長きにわたる系譜において、この作品ほど父と子のドロドロの愛憎をスクリーンに刻み込んだ映画は存在しない。

- 監督/宮崎吾朗

- 脚本/宮崎吾朗、丹羽圭子

- 製作/鈴木敏夫

- 制作会社/スタジオジブリ

- 原作/アーシュラ・K・ル=グウィン

- 撮影/奥井敦

- 音楽/寺嶋民哉

- 録音/笠松広司

- 作画監督/稲村武志

- 美術監督/武重洋二

- 色彩設計/保田道世、高栁加奈子、沼畑富美子

- ゲド戦記(2006年/日本)

![ゲド戦記/アーシュラ・K・ル=グウィン[本]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81WjGfyo3dL._SL1500_-e1772872944391.jpg)