『シベールの日曜日』(1962)

映画考察・解説・レビュー

『シベールの日曜日』(原題:Cybele ou les Dimanches de Ville d’Avray/1962年)は、アンリ・ドカエ監督が、戦地での事故により記憶を失った退役軍人ピエールと、フランソワーズと名乗る12歳の少女との交流を軸に描いた物語。ピエールはインドシナ戦線で少女を誤って殺害した経験を抱えており、日常生活に馴染めないまま過ごしていたが、出会った少女との会話や遊びを通じて穏やかな時間を取り戻していく。彼女は本名を持たず、自らをフランソワーズと呼んでいたが、やがてピエールに「シベール」という本当の名前を明かし、二人の距離は変化を迎える。

子供という幻想の破壊

近代社会が勝手に作り上げた「子供=無垢で純真で守られるべき存在」という手垢のついた虚像ほど、イライラさせられるものはない。

実際の子供がそんなフワフワした幻想的な存在ではないことなんて、一目瞭然。利己的で、狡猾で、平気で嘘をつき、大人顔負けの残酷さを見せつける。にもかかわらず、多くの映画は子供のキャラクターに過剰な可愛らしさという厚化粧を施し、陳腐な美徳として観客に押し売りしてくる。

だが、そんな欺瞞に満ちたヒューマニズムを期待して『シベールの日曜日』(1962年)を鑑賞しようものなら、観客の脳髄は致命的なバグを起こすに違いない!

記憶喪失の30歳の男と、親に捨てられた12歳の少女が、日曜日ごとに逢瀬を重ねる。文字ヅラだけを追えば、純粋な子供の虚像を増幅させるお涙頂戴の物語か、あるいは単なる危険なロリコン映画の構図にしか見えないだろう。

しかし、セルジュ・ブールギニョン監督は、観客の浅薄な偏見や倫理観をあっさりと裏切ってみせる。なぜなら本作は、表向きの綺麗事でこの倒錯した関係を一切中和しようとしないからだ。

ブールギニョン監督は、社会が押し付ける「子供という幻想」を利用するのではなく、その幻想のいかがわしさそのものを根底から問いただす。映画は安っぽい道徳や倫理の次元を軽々と飛び越え、「人間と人間の関係性の生々しい構造」という、もっと恐ろしくて深い深淵へとズカズカと踏み込んでいくのだ。

年齢差という社会的なタブーをあえて真正面から引き受け、その歪さこそを作品の圧倒的な強度へと反転させてしまったのだ。

未成熟な大人と名前の贈与

ハーディ・クリューガー演じる主人公ピエールは、泥沼化するインドシナ戦線での爆撃作戦中、ベトナム人の少女を誤って殺害してしまったという強烈なトラウマを抱え、記憶の一部を喪失している退役軍人だ。

彼の肉体は立派な大人でありながら、戦争体験の凄惨な外傷によって、その精神は著しく未成熟化してしまっている。そんな彼がパリ郊外のヴィル・ダヴレーで出会うのが、修道院の寄宿学校に取り残された孤独な少女、フランソワーズである。

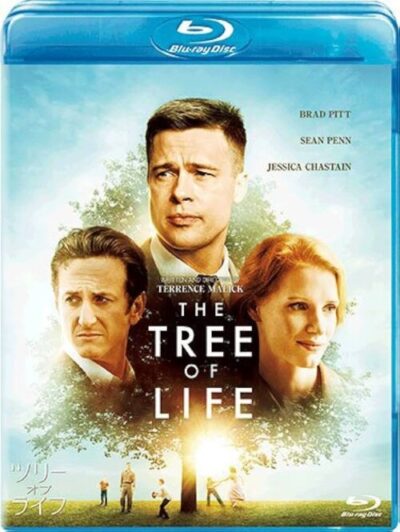

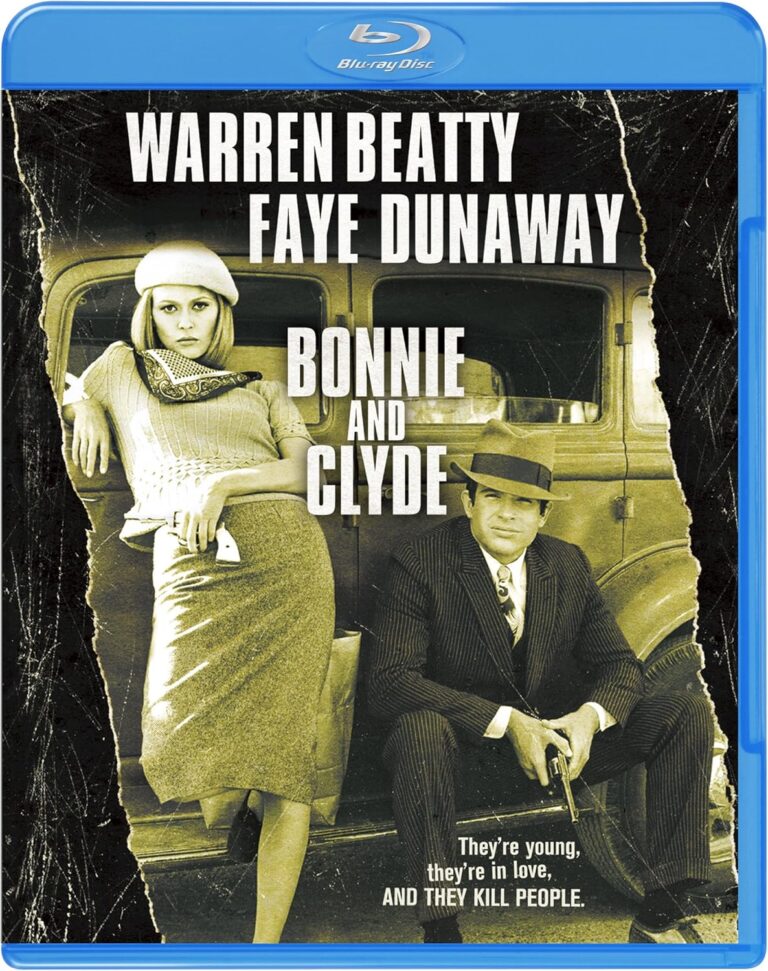

のちに自らをシベールと名乗り直すこの少女とピエールの関係性は、リュック・ベッソンの『レオン』(1994年)やマーティン・スコセッシの『タクシードライバー』(1976年)が提示してみせた、「精神的に大人びた子供と、精神的に子供っぽい大人」という、ある種ロマンチックな逆転構造とは次元が違う。

ここでスクリーンに描き出されているのは、より素朴で、より生々しく危険な倒錯、すなわち「精神的に完全に幼い大人と、年齢相応のままの子供」という、底知れなくアンバランスな関係。この危うい不均衡を無理に解消しようとしない点にこそ、本作の異常なまでの独自性が宿っている。

とりわけ、フランソワーズが誰にも教えなかった自分の本当の名前をピエールにだけ与える場面は、映画史に残る象徴的な儀式といえる。名前の贈与とは、人類学的な観点から見ても、魂を明け渡す象徴的な婚姻契約そのものだからだ。

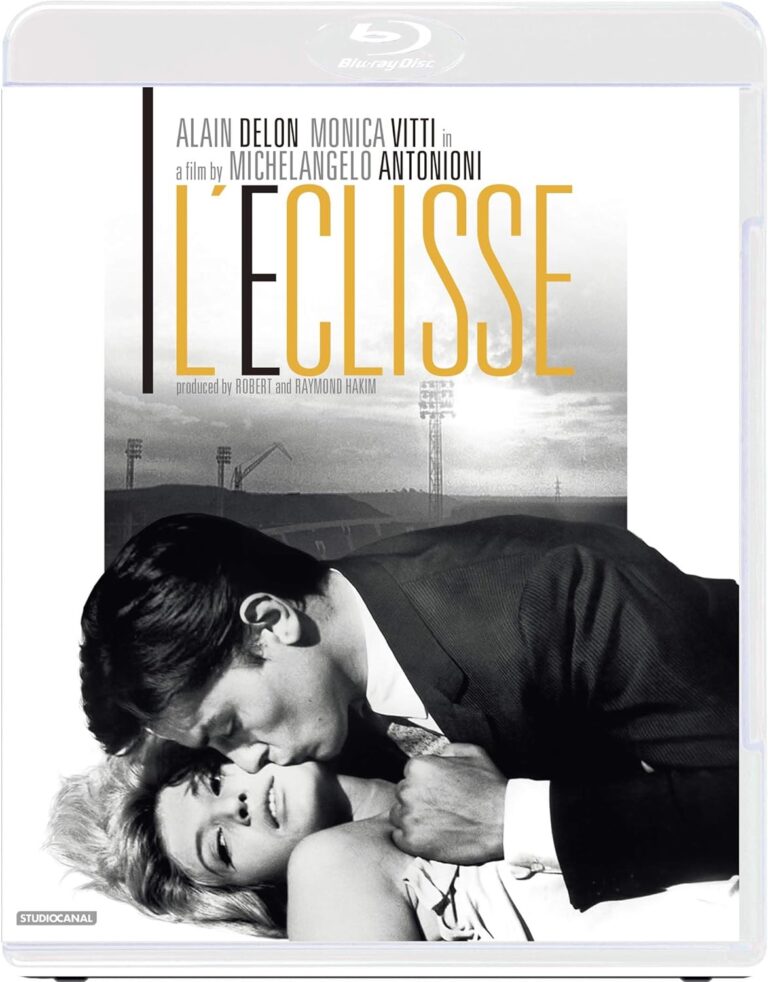

もちろん、劇中に直接的な性的描写など1ミリも存在しない。しかし象徴レベルにおいて、二人の関係はこの瞬間、「大人の遊び」の領域から「狂気じみた恋愛」の領域へと不可逆的に変質させ、撮影監督アンリ・ドカエがカメラに収めた硬質で美しいモノクロ映像の陰影が、この倒錯に極薄のヴェールをそっと被せる。

二人の関係は現実と幻想の中間をフワフワと浮遊し、一見すると美しいお伽噺のような外観をまといながらも、その内部では歪な権力構造とエロスが絶えず露出し続けているのである。

純度100%の閉鎖空間への逃避

ピエールが、シベールと無邪気に遊んでいた同年代の少年を突然無表情で殴り倒す場面。ここにこそ、この映画が隠し持っていた恐るべき本質がグロテスクに露呈している。

ここで暴き出されるのは、単なるピエールの精神的未熟さや嫉妬心ではない。恋愛というシステムそのものが根源的に秘めている、排他性と暴力性の恐るべき可視化なのだ。

そもそも恋愛とは、外部の世界を徹底的に拒絶し、当事者である二人だけの極小の宇宙を形成しようとする閉鎖的な制度。愛情は時にコントロール不能な攻撃性へと転化し、二人の関係の外側にいる者を暴力的に排除しようとする。

ブールギニョン監督は、この恋愛の原初的な構造を、不純物を一切混ぜない極限の純度でスクリーンに叩きつける。ヴィル・ダヴレーの湖畔に佇む古いあずまやを「わたしたちだけのおうち」と呼び、二人はそこへ足繁く通う。

そこは彼らが現実世界から完全に切り離され、自分たちだけの閉じた宇宙を構築していくための絶対的な象徴空間だ。そこで鬱陶しい社会性は一枚残らず剥がれ落ち、二人の関係は世界から完全に独立した狂気の親密圏として自律し始めるのである。

アンリ・ドカエの端正なモノクロ映像は、周囲の現実世界との接点を徐々に、しかし確実に削ぎ落とし、空間を美しく抽象化していく。そしてモーリス・ジャールが手がける音楽は、ミステリアスな旋律によって幻想の境界線を静かに引き伸ばしていく。彼らの芸術的な仕事が、二人を「お伽噺の皮膜」の奥深くへと完全に閉じ込めてしまう。

ここでの美しい幻想は、決して子供の可愛らしさを引き立てるための安易な演出ではない。むしろ倒錯の危うさを極限まで浮き彫りにするための残酷な装置であり、恋愛の閉鎖性そのものを視覚化するための極めて暴力的な手段なのだ。

倒錯を道徳的に肯定するわけでも否定するわけでもなく、その生々しい構造だけを剥き出しのまま観客の眼球に突きつける。この冷徹で客観的な態度が、映画を退屈な倫理的議論から遠ざけ、恋愛という制度に潜む暴力性を鋭利な刃物のように解剖してみせた。

美化でも批判でもなく、ただ関係の歪さそのものを狂気的な集中力で凝視し続ける。その異常なまでの姿勢こそが、『シベールの日曜日』を時代を超えて異様な輝きを放ち続けている。

- 監督/セルジュ・ブールギニョン

- 脚本/セルジュ・ブールギニョン、アントワーヌ・チュダル

- 原作/ベルナール・エシャスリオー

- 撮影/アンリ・ドカエ

- 音楽/モーリス・ジャール

- 美術/ベルナール・エヴァン

- シベールの日曜日(1962年/フランス)

![シベールの日曜日/セルジュ・ブールギニョン[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/91SgxF1Zc8L._AC_SL1500_-e1759279837902.jpg)

![レオン/リュック・ベッソン[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81q2-Jr72yL._AC_SL1500_-e1707309053993.jpg)