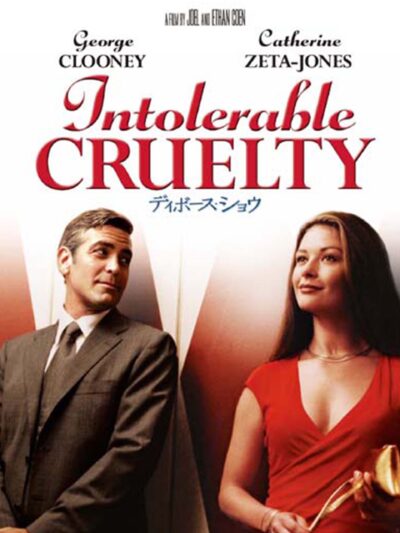

『ディボース・ショウ』──コーエン兄弟が暴く“恋愛という制度”の滑稽さ

『ディボース・ショウ』(原題:Intolerable Cruelty/2003年)は、ジョエル&イーサン・コーエン監督による法廷ラブコメディ。離婚訴訟専門の弁護士マイルズ(ジョージ・クルーニー)と、離婚を武器に生きる女性メアリーン(キャサリン・ゼタ=ジョーンズ)の駆け引きを描く。ヴェネツィア国際映画祭でプレミア上映され、洗練された会話劇と皮肉なユーモアが高く評価された。

欲望の法廷──愛をめぐる制度の戯れ

離婚訴訟を専門とする弁護士マイルズ(ジョージ・クルーニー)は、完璧な笑顔と抜群の勝率を誇る法律界のスター。彼の武器は論理でも証拠でもない。人間の欲望を先読みし、それを制度の文言に変換する能力だ。彼はクライアントの破局を商品化し、愛を貨幣に換える。

一方、キャサリン・ゼタ=ジョーンズ演じるメアリーンは、離婚を繰り返しては慰謝料を得る“結婚のプロ”である。ふたりが出会った瞬間から、恋愛は契約に、誘惑は交渉に変わる。

物語の冒頭、妻の不倫を知った男(ジェフリー・ラッシュ)がピストルを乱射する。法廷ではなく暴力で始まるラブコメ──その不穏な導入から、コーエン兄弟の悪意がすでに滲む。

『ファーゴ』(1996)や『バートン・フィンク』(1991)でもそうだったように、彼らにとって“制度”とは人間を守る仕組みではなく、むしろ破滅を加速させる舞台装置だ。結婚、離婚、契約、訴訟──いずれも「愛を数値化するための言語」にすぎない。

弁護士と悪女という職業的異端者は、その制度を自在に操りながら、互いを騙し合うことでしか生きられない。コーエン兄弟は、ここに“現代的愛の虚無”を見ている。

この映画は、兄ジョエルが監督・弟イーサンが共同脚本という形を取りながらも、実質的には完全な共同演出作品である。もともとはロバート・ラムジー、マシュー・ストーン、ジョン・ロマノらが執筆した別企画の脚本だったが、製作過程でジョナサン・デミやロン・ハワードら複数の監督候補が離脱した後、最終的にコーエン兄弟の手に渡った。

当時、彼らは戦争小説『To the White Sea』の映画化を進めていたが企画が頓挫。その代替として本作に取りかかったと音楽家カーター・バーウェルが証言している。

潤沢な資金を得て、制作費6,000万ドルという彼ら史上最大スケールで撮影されたこの作品は、表向きには「ハリウッド的ロマンティック・コメディへの挑戦」であり、実際には「商業主義という檻の中でブラックユーモアを発酵させる実験」だった。

ゆえに『ディボース・ショウ』の舞台は二重の構造を持つ。物語上の法廷が“愛をめぐる取引の場”であるように、製作そのものもまた“芸術と産業の契約交渉”であった。

コーエン兄弟は、制度の内部に入り込み、その制度をパロディとして再構築する──まるで自らを弁護士マイルズの立場に重ねるように。

愛と欺瞞のパロディ──ロマンティック・コメディの反転

表面的には、ラブコメの定石が忠実に踏襲されている。出会い、駆け引き、誤解、再会、そして“愛の勝利”。しかしコーエン兄弟は、その物語構造を意地悪く裏返す。

マイルズがメアリーンに恋をするのは、愛ゆえではなく“計算が狂ったこと”への興奮であり、彼が愛を語るのは誠実さではなく“敗北宣言”の一種なのだ。

クルーニーの笑顔は、この映画の最大の武器であり、最大の嘘である。漂白された歯をこれでもかと見せつけるその笑みは、権力と虚栄の象徴であり、同時に自己愛の仮面でもある。コーエン兄弟は、その“完璧な笑顔”にアメリカ的成功神話の病理を託した。

映画中盤、マイルズが愛を語るスピーチで「Love is good」と言い放つ。だが観客はすでに、それが虚構であると知っている。ここに生まれるのは“信頼の裏切り”の快楽。

観客は、作り手が自分たちの予測を読んでいることを知っており、そしてその読まれた予測をさらに裏切られる。コーエン兄弟の映画とは、常に「虚構を共有する知的ゲーム」なのである。

キャサリン・ゼタ=ジョーンズは、この作品で完全に覚醒した。『マスク・オブ・ゾロ』(1998)ではフェロモンをまとった装飾的ヒロインにすぎなかったが、『トラフィック』(2000)以降の彼女は、欲望の主体としてスクリーンに立つようになった。『ディボース・ショウ』のメアリーンは、愛を武器とする戦略家であり、男の幻想を逆手に取る知的モンスターだ。

彼女は一見するとクラシカルな“ファム・ファタール”だが、その実態は「恋愛という制度をゲーム化した新しい女」である。彼女は結婚を取引とみなし、愛を社会的地位のツールに転換する。

だがその冷徹さの裏に、ほんの一瞬だけ“信じたい”という人間的脆さが覗く。ゼタ=ジョーンズはこの揺らぎを、完璧なタイミングで演じ切る。

コーエン兄弟がこれほど女性を魅力的に撮ったのは異例だ。愛を演じることと愛を信じることの境界線を、ゼタ=ジョーンズの身体が引き裂く。その姿は、ラブコメ史の中でもきわめて冷ややかで美しい。

スピルバーグの『ターミナル』(2004)における彼女の演技──不倫に揺れるフライト・アテンダント像──も、この役を通じて完成したと言えるだろう。

欲望の構築物──コーエン兄弟の笑いの構造

コーエン兄弟のブラックユーモアは、観客の倫理感を揺さぶる形で成立する。彼らの笑いは決して温かくない。むしろ“人間がいかに愚かに自分を信じるか”を笑うための装置である。『ディボース・ショウ』では、その笑いの冷徹さが極限まで研ぎ澄まされる。

弁護士が恋に落ち、悪女が涙を流す──誰もが知る幸福のフォーマットが、ここでは“皮肉の構文”として機能する。ラストでマイルズがメアリーンと和解する場面も、コーエン兄弟は決して感情的な解放を与えない。愛の勝利ではなく、「虚構を受け入れる能力」こそが生き残りの条件。

彼らの映画には常に、“知性で感情を操作する冷笑”がある。だがその冷笑は、同時に人間への絶望的な愛でもある。誰もが他者を騙し、自分を欺きながら、それでも愛という言葉に縋る──それが、コーエン兄弟が描き続ける「滑稽な人間の正体」なのだ。

『ディボース・ショウ』は、恋愛映画の形式を借りた哲学的コメディである。愛、結婚、信頼──あらゆる制度が崩壊した時代に、残るのは“欺瞞の中で笑う能力”だけ。

ジョージ・クルーニーの歯の白さ、ゼタ=ジョーンズの微笑み、法廷の机の上に置かれた契約書──それらすべてが、人間の欲望を映す鏡である。

タイトル“Intolerable Cruelty”とは、まさに現代そのものだ。

愛はもう信じられない。それでも我々は、愛という虚構を笑いながら演じ続ける。その残酷さを、コーエン兄弟は知っている。そして我々もまた、その残酷さなしでは生きられない。

- 原題/Intolerable Cruelty

- 製作年/2003年

- 製作国/アメリカ

- 上映時間/100分

- 監督/ジョエル・コーエン

- 製作/イーサン・コーエン、ブライアン・グレイザー

- 製作総指揮/ショーン・ダニエル、ジェームズ・ジャックス

- 原案/ロバート・ラムゼイ、マシュー・ストーン、ジョン・ロマーノ

- 脚本/ロバート・ラムゼイ、マシュー・ストーン、イーサン・コーエン、ジョエル・コーエン

- 撮影/ロジャー・ディーキンス

- 音楽/カーター・バーウェル

- ジョージ・クルーニー

- キャサリン・ゼタ=ジョーンズ

- ジェフリー・ラッシュ

- セドリック・ジ・エンターテイナー

- エドワード・ハーマン

- ポール・アデルスタイン

- リチャード・ジェンキンス

- ビリー・ボブ・ソーントン

- ジュリア・ダフィ

- ジョナサン・ハダリー