序章:ベッドの上の映画史──ブリジット・バルドーの裸体と愛の距離

しょっぱなからB.B.ことブリジット・バルドーがグラマラスな裸体をさらし(ただし後ろ姿だけです)、「あたしのどこが好き?」とこまっしゃくれた声で旦那のミシェル・ピッコリに問いかける。

「お尻は好き?」

「胸は好き?」

「太ももは好き?」

「顔は好き?」

ピッコリは鼻を伸ばした表情で「ウイ」と答えるだけ。思わず、ジャン・リュック・ゴダールと愛妻アンナ・カリーナのピロー・トークを、そのまま映画内に引き写したのか?と勘ぐってしまう。

そこには欲望と形式の隙間に漂う倦怠がある。愛撫と無言の応酬のあいだに、冷えきった関係の予感が忍び込む。まるでゴダールとアンナ・カリーナの私生活を、そのまま映画の内部に封じ込めたかのようだ。

しかしその時すでに、現実の二人のあいだにはひびが入っていた。ジュテームという言葉が持つ甘美な響きは、反復されるほどに空洞化し、やがて「軽蔑」へと転化する。

『軽蔑』は、その変質を正面から描き出す。愛の不在を埋めようとする視線の往復が、かえって亀裂を拡げていく。ゴダールがカメラを通じて見つめるのは、他者ではなく、もはや自分自身の断面だった。

本作はアルベルト・モラヴィアの同名小説を下敷きにしている。だがゴダールが描くのは、文学的リアリズムではなく、自己投影の寓話だ。

脚本家ポール(ピッコリ)は、金に困窮しながらもハリウッドのプロデューサーに雇われ、フリッツ・ラング監督による『オデュッセイア』の脚本を担当する。彼の妻カミーユ(バルドー)は、突然その夫に軽蔑の眼差しを向ける。

理由はない。あるいは、理由がありすぎて言葉にならない。男は妻の心の離反を理解できず、もがけばもがくほど、彼女の沈黙は冷たく深く沈降していく。

ここでゴダールは、私生活と映画制作を二重写しにする。愛の崩壊とは、すなわち映画的信仰の崩壊である。フィルムの上に焼き付けられる愛の残滓は、もはや救済ではなく断罪に近い。『軽蔑』とは、愛が消滅する瞬間の映画的証言なのだ。

言語の不協和──英語・フランス語・イタリア語が示す「他者性」

英語、フランス語、イタリア語。ありとあらゆる言語が入り乱れる撮影現場のカオスそのものが、映画というメディアの分裂を象徴する。

ハリウッド的スペクタクルを求めるアメリカ人プロデューサーと、芸術映画を志向するフリッツ・ラング。両者の間に挟まれた脚本家ポールは、言葉の異なる世界の間で引き裂かれる。

コミュニケーションは機能しない。通訳がいても、翻訳不可能な感情の断絶が残る。ゴダールの映画において、異言語は決して融和の象徴ではない。むしろ、発話することそれ自体が亀裂を生む。

言葉とは、通じないことの証明書だ。ニューヨークの小劇場でこの映画を観たとき、筆者はその構造に目眩を覚えた。アメリカでイタリア語が飛び交うフランス映画を日本人が観る――この多重言語構造こそ、まさに『軽蔑』の本質そのもの。ここで映画は、国境を越えたメディアではなく、分裂を可視化する装置へと変貌する。

映画内映画として登場する『オデュッセイア』は、単なるメタ的構造の遊戯ではない。それは“帰還”をめぐる寓話だ。ラングは、叙事詩の形式を通じて、人間がいかにして自己の原点に帰るかを問う。

だがポールもカミーユも、もはや帰るべき場所を失っている。愛も芸術も、航海の果てに残るのは「軽蔑」という残骸だけだ。ラングが老監督として画面に登場するのは、映画という神話そのものが老い朽ちていく予兆でもある。

『軽蔑』は、古典神話とモダンシネマを接続しながら、映画という制度の黄昏を見届ける儀式として構築されている。赤・青・白の原色で塗り分けられたバルドーのアパートメントの内部は、まるでフランス国旗を思わせるが、それは国家ではなく、映画の終焉に立ち会う葬送の色彩だった。

冷たき色彩、熱なき愛──ゴダールの映像言語

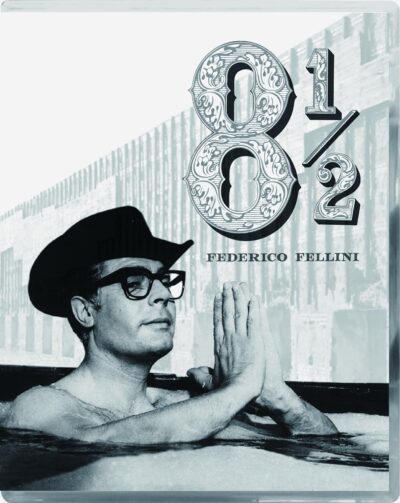

しばしば言われるように、『軽蔑』はゴダール版『8 1/2』である。フェリーニが創作の危機と自己喪失をユーモラスに描いたのに対し、ゴダールは冷徹な断層として切り取る。

両者に共通するのは、映画作家がもはや「映画を信じられない」地点に到達しているという事実だ。カメラは愛を救済するためではなく、愛が崩壊していく過程を記録するためにある。

ゴダールにとって、映画とはもはや芸術ではなく、自己の死を観測する装置だった。『軽蔑』の終盤、カミーユが去り、ポールが孤独の中に取り残されるとき、彼が見ているのは妻の背中ではなく、自分が見失った映画そのものの影。

愛の終焉は、映画の終焉と同義である。ゆえに『軽蔑』は、愛を描く物語であると同時に、映画という神話の自己崩壊を描く黙示録なのだ。

ゴダールのカメラは、感情の温度を徹底的に奪う。バルドーの肉体は欲望の対象ではなく、構図と光の関係の中で解体される。彼女の髪の金、部屋の赤、海の青――それらはもはや意味を持たない。色はただ存在し、感情の代替物として漂う。

音楽もまた、感情を煽ることを拒む。ジョルジュ・ドルリューの旋律は、愛の挽歌であると同時に、映画という形式への鎮魂曲だ。ゴダールはここで、映画という言語を愛というテーマに接続しながら、その言語がすでに死んでいることを宣告する。

『軽蔑』は、愛の終焉を描くことで、映画の終焉をも描いた稀有な作品である。愛と映画は同じ構造を持つ。始まりは誘惑であり、終わりは沈黙。だがその沈黙の中にこそ、最も純粋な“映画”が立ち上がるのだ。

- 原題/Le Mepris

- 製作年/1963

- 製作国/フランス、イタリア、アメリカ

- 上映時間/ 102分

- 監督/ジャン・リュック・ゴダール

- 原作/アルベルト・モラヴィア

- 脚本/ジャン・リュック・ゴダール

- 撮影/ラウール・クタール

- 音楽/ジョルジュ・ドルリュー

- ミシェル・ピッコリ

- ブリジット・バルドー

- ジャック・パランス

- フリッツ・ラング