『失われた週末』(1945)

映画考察・解説・レビュー

『失われた週末』(原題:The Lost Weekend/1945年)は、アルコールに依存する作家の孤独と崩壊を描いたビリー・ワイルダー監督のドラマ。作家ドン・バーナムが酒に溺れ、街を彷徨う数日間を通して、創造の恐怖と人間の脆さが露わになる。アカデミー賞主要4部門を制した異色の名作。

ワイルダーが仕掛ける、観察という名の暴力

数々の極上のロマンティック・コメディで、ハリウッドの頂点に君臨したビリー・ワイルダー。しかし、彼がキャリア初期に発表した『失われた週末』(1945年)には、甘いロマンスも洒脱なジョークも一切存在しない。

ここにあるのは、酒という名の悪魔に魂を売り渡し、自尊心も愛する者も、そして己の才能すらもドブに捨てていく一人の男の、目を覆いたくなるような記録である。

レイ・ミランド演じる主人公ドン・バーナムは、タイプライターの前に座りながらも一行の文章すら生み出すことができない、完全に言葉を失った売れない作家だ。

彼は書けないことの自己嫌悪から逃れるために酒をあおり、酔いが醒めれば再び何も生み出せない無能な自分という残酷な現実に直面する。この絶対に抜け出せない無限の絶望ループを、ワイルダーは一切の同情を交えることなく、まるで昆虫の生態を顕微鏡で覗き込むかのように冷徹に、そして臨床的にフィルムへと焼き付けていく。

特筆すべきは、ワイルダーがこの映画において徹底した“観察者”のスタンスを崩さないこと。カメラは、酒瓶を隠すために部屋中を這いずり回る浅ましい姿や、酒代ほしさに恋人のコートを盗もうとする卑劣な行為を、常に一歩引いた客観的なポジションから冷酷に切り取る。

ワイルダーはアルコール依存症を説教臭く糾弾するわけでもなければ、破滅的な芸術家のロマンとして美化することもしない。ただひたすらに、人間がアルコールという物質によって物理的・精神的に解体され、消費されていく構造そのものをむき出しにする。

最も恐ろしいのは、ラストシーンでドンが「今度こそ酒をやめて小説を書く!」と力強く誓うあの瞬間。我々観客は、それが一時的なシラフのテンションに過ぎず、彼が再び酒瓶に手を伸ばす嘘だと心の底で気づいている。それなのに、映画的なカタルシスによってどこかホッと安心させられてしまうのだ。

「救済など存在しない悲劇」を、あたかも「希望の物語」であるかのようにパッケージングして、観客に飲み込ませてしまう…。この倫理的な陶酔と欺瞞こそが、希代のシニカリストであるビリー・ワイルダーが我々に仕掛けた、最高に意地悪な鏡像的トラップなのである。

ミクロス・ローザと、テルミンがもたらす脳内ノイズ

単なる社会派ドラマから映画史に残る音響的サイコスリラーへとブチ上げている最大の要因が、巨匠ミクロス・ローザが手がけた異常すぎる映画音楽だ。

ローザはこの作品の劇伴に、ロシアの発明家レフ・テルミンが生み出した世界最古の電子楽器テルミンを、ハリウッドの長編劇映画として本格的に導入した。

テルミンとは、アンテナに手を近づけたり遠ざけたりすることで、電磁波を操り音程を変える楽器。その不安定で、幽霊のうめき声のように不気味にうねる振動音は、まさに主人公ドンがアルコールによって理性を失い、衝動の波に飲み込まれていく脳内ノイズを、完璧に可聴化している。

典型的なハリウッド映画の劇伴が、キャラクターの感情をオーケストラの美しい旋律で分かりやすく説明するのに対し、ローザのテルミンは、ドンの神経系に直接へばりつく第二のナレーションとして機能しているのだ。

実はこの映画、初期のテスト試写において、ジャズ調の軽快なスコアが当てられていたという。しかしそれを見た観客は、ドンの悲惨な行動を滑稽なコメディと勘違いして笑い出してしまった。

この反応に危機感を覚えたローザは、喜劇ではないことを音で叩きつけるべく、アンチ旋律楽器であるテルミンの異物感をサウンドトラックに混ぜ込んだ。

その効果は絶大。アルコール病棟のベッドでドンが幻覚(壁のネズミをコウモリが食い殺す狂気のビジョン)に襲われるシーンでは、弦楽器の不穏な下降音階とともに、テルミンの高音域がヒステリックに揺らめき、観客の耳の奥底に直接逃げ場のない焦燥感をねじ込んでくる。

テルミンという楽器自体が持つ「物理的に触れることができず、完全に制御することが不可能」という特性が、まさに「酒をやめたいのにやめられない」というアルコール依存のメカニズムと完璧なまでにシンクロしているのだ。

視覚的な地獄絵図と、聴覚的な神経ノイズの奇跡の融合。ワイルダーとローザは、映像と音響の力を使って、観客自身を極限の悪酔い状態へと引きずり込んだのだ。

戦後アメリカの欺瞞を撃ち抜くシニカルな寓話

『失われた週末』が公開された1945年という年は、第二次世界大戦が終結し、アメリカ社会が平和と繁栄という輝かしい幻想を手に入れた年。しかしワイルダーの冷徹な眼差しは、その勝戦国の浮かれた空気の底に潜む物質的快楽をすでに見抜いていた。

ドン・バーナムが酒という快楽に溺れ、自律性を失っていく無様な姿は、自由と豊かさを得たはずのアメリカ人が、いかにして欲望の制度化(大量消費社会)へと堕落していくかを示す、痛烈な縮図にほかならない。

この映画においてアルコールとは、厳しい現実や己の無力さから目を背けさせ、記憶を麻痺させるための消費社会の麻薬であり、巨大なイデオロギー装置として機能している。

ドンのアパートの部屋を見渡してみれば、壁に貼られた剥がれかけのポスター、安っぽく虚飾に満ちた照明機器に満ちている。それらはすべて、戦後の繁栄が作り出した「人工的で空虚な幸福」を象徴するインテリアであり、ワイルダーはその密室空間そのものを、アメリカ社会への痛烈な批判空間へと反転させているのだ。

それでいて物語の構成自体は、笑いの抜け落ちたコメディのようにテンポ良く、極めてソリッドに展開していく。この皮肉と哀しみが混じり合った軽やかな絶望感こそが、ビリー・ワイルダーという、20世紀最大のシニカルな人道主義者の真骨頂。

彼は映画というエンターテインメントを通して観客を惹きつけ、安全な客席から他者の破滅を娯楽として消費している我々自身の「下劣な視線」と「笑いの罪」を、容赦なく突きつけてくる。

映画の幕が下りた後に残るあの重苦しい静寂は、ドン・バーナムの酔いが醒めたあとの虚無感であると同時に、映画という強力なアルコールを煽らされた我々観客自身の、重すぎる二日酔いの感覚なのだ。

- 監督/ビリー・ワイルダー

- 脚本/チャールズ・ブラケット、ビリー・ワイルダー

- 製作/チャールズ・ブラケット

- 制作会社/パラマウント・ピクチャーズ

- 原作/チャールズ・R・ジャクソン

- 撮影/ジョン・サイツ

- 音楽/ミクロス・ローザ

- 編集/ドーン・ハリソン

- 美術/ハンス・ドライヤー、アール・ヘドリック

- 衣装/イーディス・ヘッド

- 失われた週末(1945年/アメリカ)

- 昼下りの情事(1957年/アメリカ)

- お熱いのがお好き(1959年/アメリカ)

- アパートの鍵貸します(1960年/アメリカ)

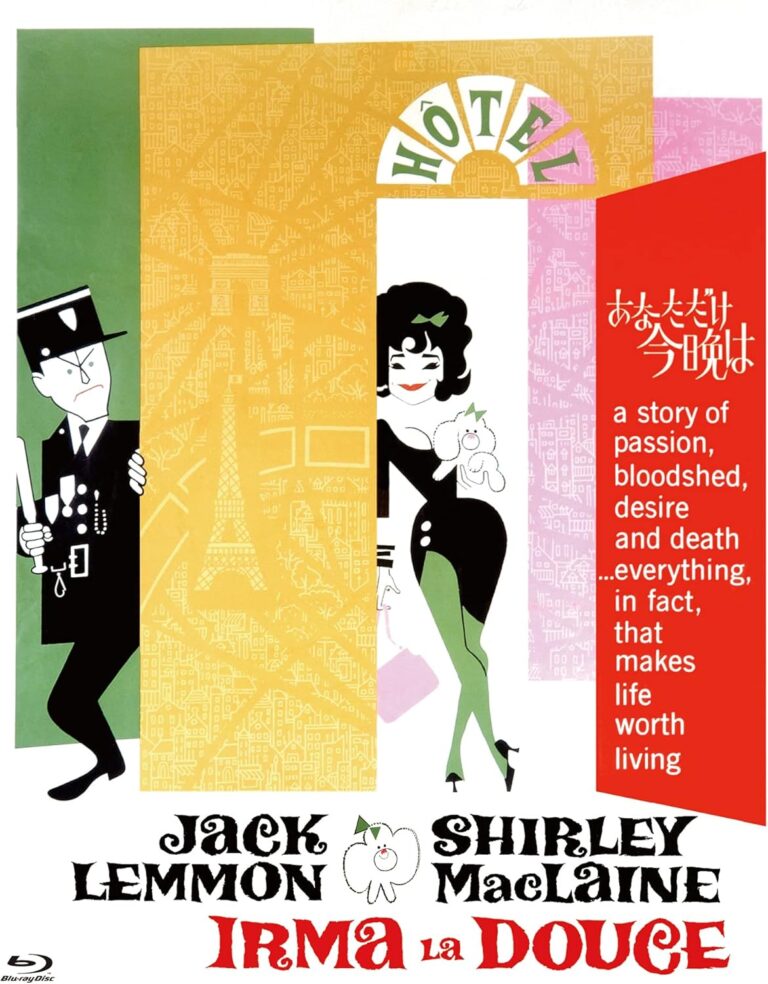

- あなただけ今晩は(1963年/アメリカ)