『北北西に進路を取れ』(1959)

映画考察・解説・レビュー

『北北西に進路を取れ』(原題:North by Northwest/1959年)は、アルフレッド・ヒッチコック監督が生み出した巻き込まれ型サスペンスの集大成。架空のスパイ“ジョージ・キャプラン”に間違えられた広告マンロジャー・ソーンヒル(ケイリー・グラント)が、追跡と逃走の果てに遭遇するトウモロコシ畑での襲撃やラシュモア山での死闘は映画史に残る名場面となった。本レビューではネタバレを含めてストーリーを解説し、ソウル・バスのオープニングや列車とトンネルの暗喩など、ヒッチコック的サスペンスの魅力を考察する。

オープニング・タイトルの衝撃

『北北西に進路を取れ』(1959年)と聞いてまず思い浮かぶのは、バーナード・ハーマンの高揚感あふれるスコアと、ソウル・バスによる都会的で洗練されたオープニング・タイトルだ。

直線的なラインが画面を横切り、右上がりのロゴが飛び出し、やがてそれが高層ビルのガラス窓にフェードインする――この大胆なデザインは、単なるタイトルではなく映画そのものの美学を体現している。

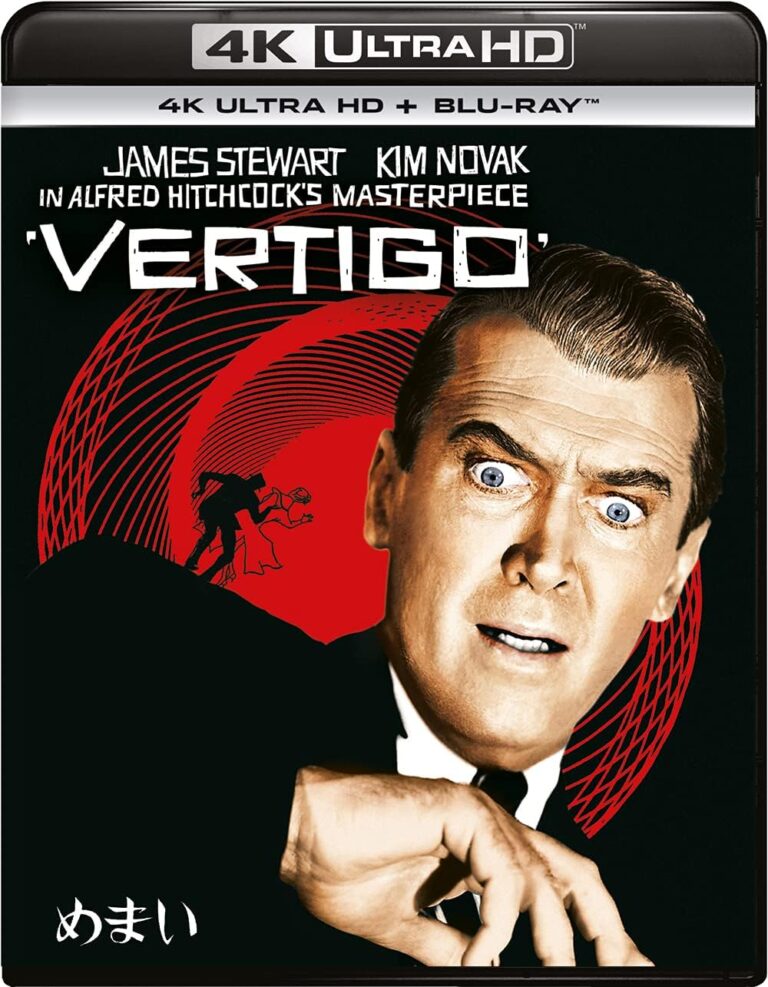

『めまい』(1958年)、『サイコ』(1960年)でも知られるソウル・バスの才能を堪能するために、筆者は何度DVDを再生したことか。

平凡な人間が巻き込まれる──ヒッチコック的サスペンスの原型

ヒッチコック作品の最大の魅力のひとつは、平凡な人物が突如として巨大な陰謀に巻き込まれる「巻き込まれ型サスペンス」にある。これはイギリス時代からアメリカ時代にかけて一貫して追求されたテーマであり、観客にとって最も共感しやすいドラマの形式でもある。

例えば、ロバート・ドーナット主演の『三十九夜』(1935年)では、平凡な英国紳士が列車内でスパイ事件に巻き込まれ、逃亡者として命を狙われる。そこでは「国家規模の陰謀」と「偶然に選ばれた個人」という非対称性が生むスリルが強調されていた。

続く『海外特派員』(1940年)では、アメリカの新聞記者が欧州の政変に巻き込まれ、スリルと同時に国際政治の影が交錯する。さらに『間違えられた男』(1956年)では、実在の冤罪事件をベースに、無実の男が法制度の冷酷さに飲み込まれる恐怖が描かれている。

『北北西に進路を取れ』は、これらの「巻き込まれ型」作品の総決算ともいえる。主人公ロジャー・ソーンヒル(ケイリー・グラント)は広告業界の能天気なプレイボーイであり、スパイ活動とは無縁の存在だ。

しかし彼は、架空の諜報部員“ジョージ・キャプラン”と誤認されたことで、スパイ組織から命を狙われる羽目になる。重要なのは、この“キャプラン”が実在しない人物である点だ。

ヒッチコックは観客に「根拠のない誤解がどのように個人を翻弄しうるのか」を突きつけると同時に、ソーンヒルが「存在しない他者を演じざるを得ない」状況を作り出す。

ここにこそヒッチコック的サスペンスの妙がある。彼のサスペンスは「犯人が誰か分からない」推理的な興味よりも、「観客がすでに真相を知っている状態で、登場人物がそれを知らずに危機に陥る」状況から生まれる。

『北北西に進路を取れ』において観客は、“ジョージ・キャプランが存在しない”ことを早い段階で知っている。だがソーンヒルはそれを知らず、間違えられたまま翻弄され続ける。この情報の非対称性が、観客にスリルとユーモアを同時に与えるのだ。

さらに本作では、巻き込まれ型の物語が単なる冤罪の回復にとどまらない。ソーンヒルは“自分ではない誰か”を演じるうちに、その虚構のアイデンティティに同一化していく。つまり『北北西に進路を取れ』は「間違えられた男が真実を取り戻す物語」ではなく、「存在しない他者を引き受けることで、アイデンティティを変容させる物語」なのだ。

これはヒッチコックが繰り返し試みた“自己の喪失と再構築”というテーマの一つの極致であり、巻き込まれサスペンスの系譜をスケールアップさせた到達点と言えるだろう。

ケイリー・グラントという必然

もしこの役をジェームズ・スチュアートが演じていたら、『北北西に進路を取れ』は全く異なるトーンを帯びていただろう。スチュアートが持つ真面目さ、神経質さ、そして市井の人間としての誠実さは、作品をより重苦しく、心理劇的に仕立てたはずだ。

事実、『裏窓』(1954年)や『めまい』(1958年)でのスチュアートは、強迫観念や妄執にとらわれた男を演じ、観客に「人間の弱さ」や「脆さ」を突きつけている。

これに対してケイリー・グラントがスクリーンにもたらすのは、まったく逆のエネルギー。1930〜40年代からハリウッドのトップスターとして活躍してきた彼は、洗練されたスーツ姿、軽妙なユーモア、楽天的なプレイボーイ像で知られる存在だった。

『シャレード』(1963年)や『泥棒成金』(1955年)を思い出せばわかるように、彼は「シリアスな状況を軽やかに転換してしまう」スターであり、観客に同一化させるのではなく「こうなりたい」という憧れを呼び起こす。

ヒッチコックはこの「憧れ」を意図的に利用している。『断崖』(1941年)、『疑惑の影』(1941年)、『泥棒成金』(1955年)などでグラントを起用したときも、彼は単なる主人公ではなく「観客が追体験する視点」でなく「観客が理想化する対象」として映し出されていた。

『北北西に進路を取れ』でも同じ構造が働く。観客はグラントのように颯爽と危機を切り抜けることはできないが、スクリーンを通じて「能天気さゆえに危機すら祝祭的に転換してしまう」グラントに魅了される。

さらに、このキャラクターの能天気さは物語の根幹と直結している。ロジャー・ソーンヒルは“存在しないスパイ”に間違えられたことで翻弄されるが、彼は高田純次ばりの気楽さで、深刻に苦悩する気配がない。

軽妙に状況を受け流し続けるからこそ、観客は物語を恐怖ではなく冒険譚として楽しむことができる。ヒッチコックは、サスペンスの緊張感を“娯楽”へと変換する装置としてグラントをキャスティングしたのだ。

結果として、『北北西に進路を取れ』の主人公は「観客の分身」ではなく「観客の憧れ」として立ち現れる。これは映画体験の質を決定づける重要な差異だ。

もしスチュアートだったならば、作品は内省的なスリラーに傾いていたかもしれない。しかしグラントの存在が、この映画を軽やかで華やかなスパイ・サスペンスに仕立て上げ、世界的な娯楽映画の古典へと押し上げたのである。

名場面の連続:トウモロコシ畑からラシュモア山へ

『北北西に進路を取れ』は、ヒッチコックが“映画をシークエンスの連なりとして設計する作家”であることを可視化する見本市だ。都市のガラス面、無限に平坦な大地、国家の巨大な顔――三つの舞台装置が、物語と主題(誤認/アイデンティティの変容)をそれぞれ別の角度で増幅する。

シカゴ行き特急20世紀号での出会いは、まず“音楽と会話”で観客を酔わせる。ダイニングカーのカトラリー、ナプキン、指先の運び―—細部がタイミングよく切り返され、ダブル・ミーニング(「空腹では恋の話はできない」的な言い回し)と視線の応酬が、スパイ映画の「情報戦」を恋の駆け引きに転化する。

ここでのサスペンスは銃弾でも爆発でもなく、言葉の温度と距離感の編集だ。エヴァ・マリー・セイントの冷ややかな気品、グラントの軽妙な応対、そして車窓の流れが“移動しながら親密になる”という矛盾を成立させ、のちの裏切り=正体暴露に向けて、甘さと不穏さの二重螺旋を仕込んでいる。

そして、真昼のトウモロコシ畑。遮蔽物のない平原に、小さな飛行機が現れる。ここでヒッチコックは、通常のスリラーの約束事(夜・影・音楽・切迫したカット割)を意図的に外す。陽光は強く、音楽は消え、時間は間延びする。

観客は「何も起きない時間」に晒され、微細な変化(バスが去る、車が通り過ぎる、飛行機が小さく旋回する)に過敏になる。やがて轟音が近づき、画面の“空白”そのものが凶器へと反転する。

この場面は、サスペンスの本質が“情報の配置”であることを示す教科書だ。どこに逃げても開けている=逃げ場がない、という地理的ジレンマが、観客の視線を水平に固定させ、プロペラの音だけが恐怖のベクトルを指し示す。

よく知られたセリフ「作物のない所で農薬散布をしているじゃないか」が、現実の論理を一瞬で裏返し、“目的不明の攻撃”という純粋な不条理を立ち上げる。ヒッチはここで、陰謀の因果関係ではなく、襲撃という出来事の純度で観客を掴む。

クライマックスは、建国神話の象徴=ラシュモア山。大統領の顔は“揺るがぬ国家”のメタファーだが、ヒッチはそこを“よじ登り、ぶら下がる”ための足場に変える。

固定された権威の顔に人間がへばり付き、指先一本の力で生と死が分かたれる――イメージの格差(巨大な歴史アイコン vs. 取るに足らない個人)が、物語の核である“誤認された個人”を逆照射する。

さらに、ここで争われるのは“マクガフィン”=微細な情報(マイクロフィルム)だ。巨大な顔の上で、極小の秘密を奪い合うというコントラストが、国家と個人、表象と実体のスケール差を視覚的に可視化する。

スリルは高所恐怖だけではない。国家的イメージの権威を、映画という装置が弄ぶという、ヒッチコック的アイロニーがここにある。

“時間との戯れ”:飛行場の会話シーン

個人的に特に唸らされたのは、ケイリー・グラントと諜報機関のボス“教授”(レオ・G・キャロル)が飛行場で出来事を総括するシーンだ。

物語の核心にかかわるやり取りのはずなのに、観客には会話の半分が飛行機のプロペラ音にかき消され、聞き取れない。通常ならば脚本において最も重視されるべき「説明台詞」が、ここでは意図的に抹消されている。

この処理は、単なる省略ではない。すでに観客は、「ソーンヒルが虚構のスパイ=キャプランに間違われている」という状況を理解している。

したがって説明を重ねる必要はなく、逆に冗長さを生むだけ。ヒッチコック先生は、あえて“無駄を見せない”ことで、映画を進める時間を加速させる。つまりこれは「時間を節約する」というよりも、「時間をデザインする」演出なのだ。

ヒッチコックのサスペンスは、しばしば「爆弾の理論」で説明される。観客が爆弾の存在を知っている状態で、登場人物が無邪気に会話を続けることで生まれる緊張感――これは情報の差による時間の延長のテクニックだ。

対して、飛行場の場面はその逆。観客がすでに知っていることを“飛ばす”ことで、時間の圧縮を行っている。つまりヒッチコックは状況に応じて、時間を引き延ばしたり、切り詰めたりしながら、観客の体感リズムを自在にコントロールしているのだ。

この「延長と圧縮のリズム」が、彼の映画を音楽的にしている。バーナード・ハーマンのスコアがリズムを与える一方で、編集や演出のレベルでも時間の伸縮が行われる。

その結果、観客は2時間を「体感的に短い」と感じる。まさにヒッチコックが言う「観客をスクリーンの手のひらで転がす」感覚がここにある。

映画は言うまでもなく時間芸術だ。舞台が空間を支配する芸術だとすれば、映画は時間を切り取り、伸縮させる。ヒッチコックはこの本質を熟知していた。

飛行場の会話を消音にするのは、“映画が小説や戯曲とは違う”ことを示す身振りである。文章なら説明を読ませるしかないが、映画なら説明を削り、その空白に飛行機の轟音を置くことができる。ここに「映画ならではの時間操作」が宿っている。

列車とトンネルの暗喩

映画のラストで、ケイリー・グラントとエヴァ・マリー・セイントが口づけを交わした直後、列車がトンネルに入るカットへと切り替わる。

ヒッチコック自身が「自分の映画で最も猥褻なシーン」と語ったこの場面は、列車=男根、トンネル=性交という露骨な暗喩。ユング派夢解釈をも想起させるその映像的示唆に、ヒッチの遊び心と批評性が凝縮されている。

巻き込まれ型サスペンスの集大成ともいえる作品のラストに、まさかこんな露骨な性的メタファーを忍ばせるとは。

さすがヒッチコック。あなどれない親父である。

![北北西に進路を取れ/アルフレッド・ヒッチコック[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81PYR4c4VkL._AC_SL1500_-e1758515807378.jpg)