『反撥』(1964)

映画考察・解説・レビュー

『反撥』(原題:Repulsion/1965年)は、ロンドンで姉と暮らす若い美容師キャロル(カトリーヌ・ドヌーヴ)が、男性との接触に強い嫌悪を抱き、次第に社会との関わりを閉ざしていく物語である。姉ヘレンが恋人を家に連れ込む夜が続くなか、キャロルの神経は限界へと追い詰められ、生活空間の歪みが現実と幻覚を交錯させていく。日常の物音や小さな異変が彼女の心を侵食し、やがてその部屋は逃れられない孤独と恐怖の舞台となる。

外からではなく、内から滲み出る恐怖

アルフレッド・ヒッチコックが“恐怖を演出する”監督だとすれば、ロマン・ポランスキーは“恐怖が滲み出てしまう監督”監督である。

ヒッチコックは観客を操作する技術を極限まで磨き上げた職人だが、ポランスキーは自身の内面にこびりついた死と不安を、逃れようもなく作品に滲ませてしまう。彼の恐怖は外部から組み立てられたものではない。生まれついての内的感染症のように、心身の深部から湧き上がってくる。

ポランスキーは幼少期にポーランドでユダヤ人としてナチスの占領を経験し、家族は強制収容所へ送られた。彼自身も生き延びたが、その記憶は身体的トラウマとして刻まれたままだ。

さらに彼は、妊娠中の妻シャロン・テートがマンソン・ファミリーによって惨殺されるという、筆舌に尽くしがたい現実を目の当たりにしている。

胎内の子まで犠牲となったその事件は、もはや“外的な出来事”ではなく、彼の映画世界の構造そのものを変えてしまった。どれほど技巧を尽くした監督でも到達しえない、生理的な恐怖の領域──ポランスキーはそこを生きてきた監督なのだ。

『反撥』(1965年)は、そんなポランスキーのトラウマが最も純粋な形で映画化された作品である。主人公キャロル(カトリーヌ・ドヌーヴ)はロンドンで姉と暮らす若い美容師。彼女は極端に内向的で、男性への接触に強い嫌悪と恐怖を覚える。

恋人がキスをしても、彼女は唇をぬぐい、まるで穢れを取り除くかのような仕草を見せる。彼女の世界には、異性は“外部”として存在し、侵入してくるもの、恐怖を運ぶものだ。

彼女の職場が女性ばかりの美容室であることも偶然ではない。キャロルは社会的な交流を避け、“内部”に籠ることで自我を守っている。しかし姉ヘレンが夜ごと男を連れ込むことで、キャロルの内部は静かに侵蝕されていく。

男たちの声、ベッドの軋み、流れる水音──それらは彼女の神経を徐々に圧迫し、ついには現実の裂け目となって顕在化する。彼女の精神の崩壊は、性的欲望を抑圧し続けた結果の反動であり、禁欲が孕む暴力性そのものなのだ。

空間の歪みとしての狂気──ポランスキーの映像的心理学

ポランスキーの恐怖は、決してショック的な演出に依存しない。むしろ彼は、何気ないオブジェクトに狂気を潜ませる名人。腐敗していく兎肉、時計の秒針が刻む音、壁のひび割れ、異常に伸びる影。こうした“音”と“形”の微細な変化が、キャロルの内的崩壊を代弁する。

中でも有名なのが、壁から突如手が伸びてキャロルの身体をまさぐる幻覚の場面だろう。これはショッカー的演出に見えて、実際にはキャロルの抑圧された性的欲望が空間を媒介として噴出した瞬間である。

ポランスキーはカットの断絶ではなく、長回しとクローズアップを多用することで、時間そのものを狂気に引きずり込む。

広角レンズによって歪められた室内は、外界からの逃避の象徴であると同時に、キャロルの精神内部の投影でもある。空間が閉じれば閉じるほど、彼女の内側は無限に拡張していく──この逆説的構図こそが、『反撥』という作品の恐怖の源泉だ。

ポランスキーが、キャロルというキャラクターを他者として観察しているようには見えない。むしろ彼は、彼女の狂気を“共鳴”として撮っている。

男を拒絶するキャロルの恐怖は、外部から加えられたトラウマではなく、内側に巣食う不信の延長線にある。それはポランスキー自身が抱える外界への恐怖──世界そのものへの不信と重なっている。

彼女が部屋に籠るのは、外部の暴力から逃れるためであり、同時に自らの欲望を封じ込めるため。ポランスキーのカメラは、その閉鎖を“守るための檻”としても、“狂気の発酵装置”としても二重化して描く。

監督とキャロルの心理的距離は限りなくゼロに近い。だからこそこの映画は“演出”ではなく“告白”として機能する。恐怖は観察されるものではなく、共有されるものになる。

観客がキャロルの幻覚に巻き込まれるのは、ポランスキーのカメラが彼女と同じ呼吸で世界を見ているからだ。

ドヌーヴという仮面──冷たい美のエロティシズム

カトリーヌ・ドヌーヴのキャスティングは完璧だった。彼女の無表情な美貌は、感情の欠落ではなく、感情の“過剰な抑圧”の表れである。白い肌、整いすぎた輪郭、ガラスのような瞳──それらは生気を欠いたバービー人形のようでありながら、抑圧されたエロスをほのかに滲ませる。

ドヌーヴの静的な存在感は、ポランスキーの冷徹な映像と響き合い、観客を不穏な官能の渦に引き込む。彼女が現実から乖離していくほどに、その肉体はむしろ“生々しい”存在感を帯びていくのだ。

皮肉なことに、姉ヘレン役を演じたイヴォンヌ・フルノーが表す露骨な性が「外部」の欲望であるのに対し、ドヌーヴの無性化された身体は「内部」の欲望を体現している。

ポランスキーはその対比を通じて、エロスと死、理性と狂気、外部と内部という二項対立を一枚の鏡に閉じ込める。そこに映るのは、彼女であり、彼自身でもある。

『反撥』は、外部世界を拒絶し、内部へと潜行する物語だ。だがその“閉じる”という行為こそが、ポランスキーの映画宇宙の原点となる。

外界との断絶の果てに、彼のキャラクターたちは常に自らの内側に閉じ込められ、狂気と幻想の中でしか存在できなくなる。キャロルが扉を閉めるとき、それは恐怖の始まりではなく、安心の証として機能する。外部が敵である限り、閉鎖こそが救済なのだ。

ポランスキーはそのパラドックスを、冷ややかな精度で映像化する。『水の中のナイフ』、『袋小路』、そして『テナント/恐怖を借りた男』へと続く“閉鎖空間三部作”のなかで、『反撥』はもっとも純度の高い精神の牢獄を描いた。

ここでの恐怖は外から来るのではない。心の中から滲み出てくるのだ。そしてその恐怖を見つめるカメラの冷たさこそ、ポランスキーという作家が決して抜け出せない“袋小路”のようなものなのかもしれない。

- 監督/ロマン・ポランスキー

- 脚本/ロマン・ポランスキー、ジェラール・ブラッシュ

- 製作/ジーン・グトウスキー

- 撮影/ギルバート・テイラー

- 音楽/チコ・ハミルトン

- 編集/アントニー・ギブス

- 美術/セーマス・フラナリー

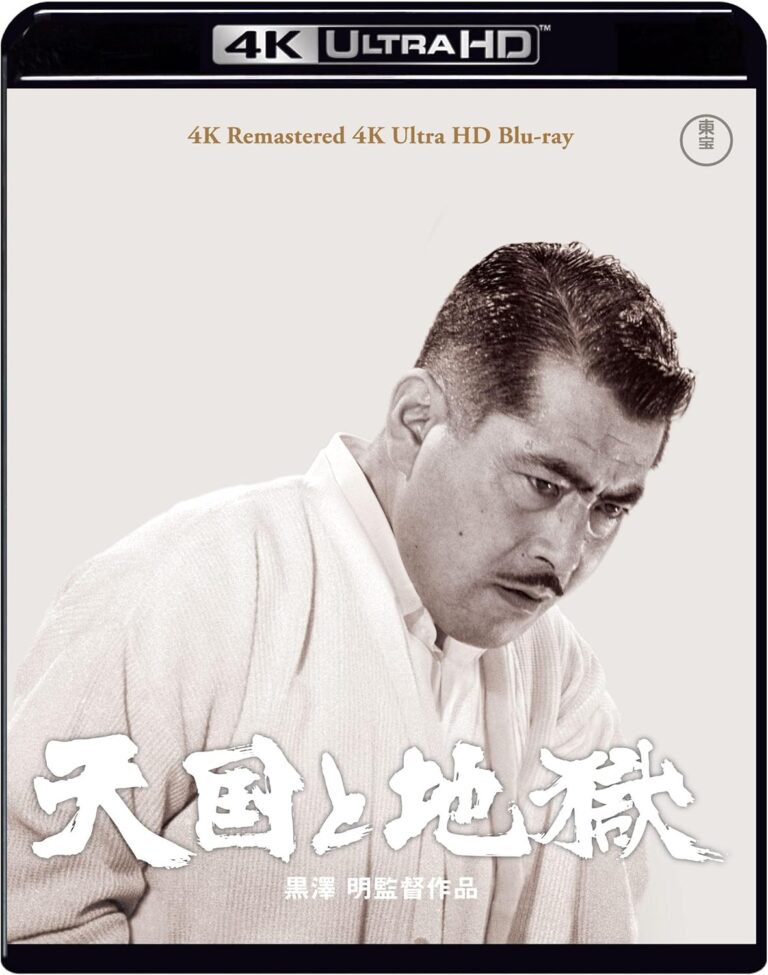

![反撥/ロマン・ポランスキー[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71BQeqIcYDL._AC_SL1500_-e1758354543727.jpg)