『椿三十郎』──静と動、間と疾走。黒澤明が描く“リズムの美学”

『椿三十郎』(1962年)は、城代家老の不正を糾そうとする若侍たちが、次席家老一派の策にはまり窮地に陥るところから始まる。そこへ現れた三十郎は、仲間割れを誘う偽情報や身代わりの手筈を整え、人質交換の機会を探る。若侍の短慮による危機を回避しつつ、敵の拠点や移動経路を割り出し、救出と告発の両立を目指して布陣。室戸らの動きを見極め、最終局面への道筋を作る。

堀川弘通という愛弟子

黒澤明を私淑する映画人は数多いが、その中で「愛弟子」と呼ぶにふさわしい存在は堀川弘通だろう。

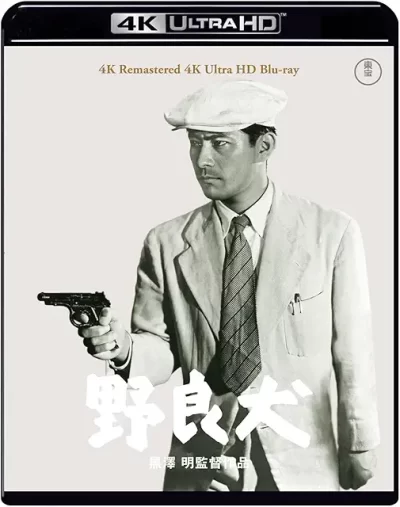

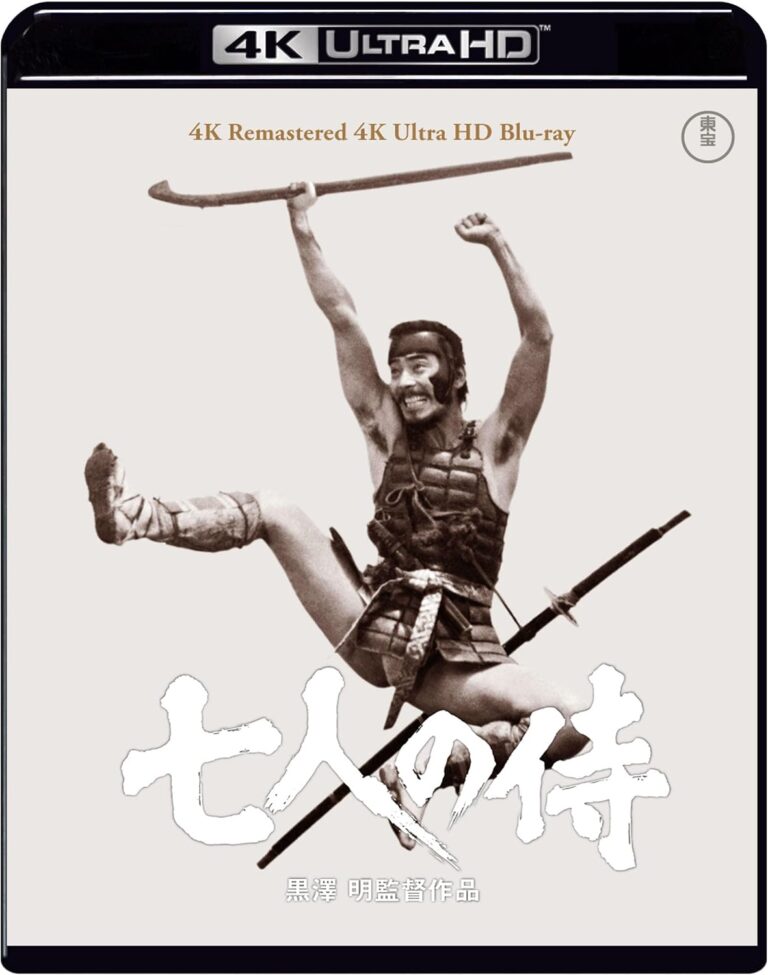

彼は『生きる』(1952年)や『七人の侍』(1954年)で助監督を務め、黒澤組で現場哲学を叩き込まれた。1955年、『あすなろ物語』で黒澤脚本をもとに監督デビューを果たし、以後『裸の大将』(1958年)、『黒い画集 あるサラリーマンの証言』(1960年)、『狙撃』(1968年)、『アラスカ物語』(1977年)など、緻密な演出で知られる作品を次々に発表した。

その堀川に、黒澤が“愛弟子のため”に書き下ろした脚本があった。山本周五郎のユーモア時代小説を忠実にシナリオ化した『日日平安』だ。

落ちぶれた浪人が、一食の銭を得るため切腹の真似をするという滑稽な行為から、偶然に藩の抗争へと巻き込まれ、機転を利かせて拉致された家老を救出するという物語。軽妙な人情劇でありながら、どこか風刺の匂いも漂う作品だった。

しかし、黒澤が書いたこの脚本は、山本周五郎の原作にあまりにも忠実すぎた。アクション要素がほとんど削ぎ落とされ、物語の中心は人物の掛け合いと機知に留まっていた。東宝側は「これでは動きがない」と難色を示し、企画は結局棚上げとなる。幻の映画『日日平安』は、製作もされぬまま黒澤の手を離れた。

だがこの“未完の脚本”が、後に新しい生命を得る。『用心棒』(1961年)の大ヒットを受け、東宝が続編を要請した際、黒澤は眠っていた『日日平安』の脚本を再構成し、そこに三船敏郎演じる三十郎を登場させる。こうして生まれ変わったのが『椿三十郎』(1962年)である。

『用心棒』が冬の狂想曲なら、『椿三十郎』はおおらかな春の円舞曲です――黒澤自身の言葉どおり、作品全体にユーモラスで軽やかな空気が漂うのは、山本周五郎的な人情劇のタッチが色濃く残っているためだ。

ちなみに黒澤は、『日日平安』の主人公として小林桂樹を想定していたという。映画で小林が演じるすっとぼけた若侍の造形には、その名残が見て取れる。

脚本構成と語りのテンポ──“非映画的”を超える映画性

脚本構成にも黒澤らしさがある。彼は『羅生門』『七人の侍』『用心棒』と同様、序盤の短い会話シーンで主要な情報を一気に提示する。『椿三十郎』では、社殿で若侍たちが次席家老の汚職を糾弾する計画を話し合う場面(わずか数分間!)で、物語の骨格がすでに提示される。

説明台詞で状況を語るこの手法は、ハリウッド的脚本原則から見れば“非映画的”かもしれない。ヒッチコックが「脚本家の最大の罪は、難しい場面を台詞で解決しようとすることだ」と語ったように、理屈の説明が先行する構成は本来避けるべきとされる。

だが、『椿三十郎』ではその理屈が気にならない。なぜなら黒澤は“物語の整合性”よりも、“語りのスピード”を優先しているからだ。若侍たちが陰謀に巻き込まれる展開は軽妙なテンポで進み、三船敏郎の圧倒的な身体的存在感がすべてをねじ伏せる。

彼がなぜ若侍たちを助けるのか?という動機付けは、完全にオミット。そして、それこそが黒澤的リアリズム。行為が先にあり、倫理はその後から生まれる。

『椿三十郎』において暴力はもはや痛快ではない。ラストで室戸半兵衛を斬る一太刀の瞬間、スクリーンを真紅の血が横切る。スピードと緊張で進んできた映画が、ここで初めて「静止」する。

あの血しぶきは、勝利の象徴ではなく、暴力の終焉そのものだ。黒澤はこの一閃を、暴力の美学から倫理の寓話への“転調”として描いたのである。

そして黒澤の演出には、常に“風”と“間”がある。風は登場人物の感情を可視化し、間はその内面を沈黙で語らせる。『椿三十郎』でも、廊下の風にたなびく旗、木々のざわめき、室戸の衣の揺れが、感情の延長として機能している。

これは単なる自然演出ではなく、「人間の心を自然のリズムで語る」黒澤独特の身体的時間感覚だ。彼にとって“間”とは、登場人物の心理を言葉で語らず、風景の呼吸として語るための倫理的な空白でもある。

また『椿三十郎』の笑いは、単なる軽妙な風刺ではない。若侍たちの未熟さ、侍社会の形式主義をからかうユーモアの奥には、戦後の日本人が“正義”をどう再構築すべきかという黒澤の問いがある。

三十郎は時に皮肉に、時に優しさを込めてその未熟さを受け止める。その姿勢は、“武士道の復権”ではなく、“人間の成熟”を描こうとする黒澤流の反省的ヒューマニズムである。

軽やかさの深み──行動と倫理を結ぶ映画

『椿三十郎』は、理由よりも行動の映画でありながら、同時に倫理とユーモアの映画でもある。『七人の侍』が共同体の再生を描く群像劇、『用心棒』が孤高の男のモラルを描く寓話なら、『椿三十郎』はその中間に位置する“行動としての人情劇”。

黒澤がかつて堀川に託した人間讃歌の脚本は、三船敏郎という肉体を得て、笑いと殺陣のカーニバルとして蘇ったのだ。

『椿三十郎』は、黒澤映画の中でもっとも“軽やかな”作品とされることが多い。しかしその軽やかさは、単なる娯楽ではない。師弟のあいだで受け渡された脚本の記憶、そして「人間をどう描くか」という問いの再構築――そこにこそ、この映画の静かな深みがある。

![椿三十郎/黒澤明[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81JtQ9ubMML._AC_SL1383_-e1758351465430.jpg)

![黒い画集 あるサラリーマンの証言 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51z1E8pLepL.jpg)