『ハメット』──ヴェンダースとコッポラ、理想と現実の交錯点

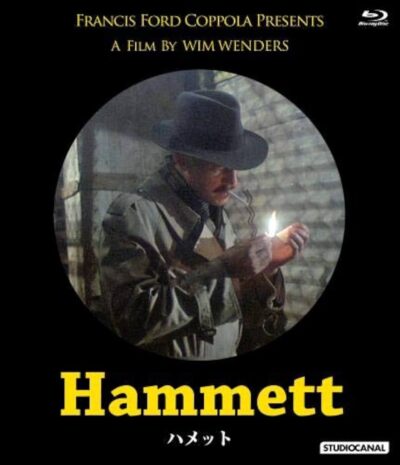

『ハメット』(原題:Hammet/1982年)は、ハードボイルド作家ダシール・ハメットを主人公にしたメタ・ミステリーであり、理想と現実の狭間で揺れる映画製作の物語である。ドイツの監督ヴィム・ヴェンダースが、フランシス・フォード・コッポラの製作のもと、1920年代のロサンゼルスを人工的に再構築し、アメリカ映画そのものの虚構性を浮かび上がらせる。

ゾエトロープという理想と現実の交錯点

1960年代末、ハリウッドのシステムが老朽化し、映画が資本の道具と化していた時代に、フランシス・フォード・コッポラは“新しい映画の家”を構想した。それがサンフランシスコに設立されたアメリカン・ゾエトロープである。

若い作家たちがスタジオの命令系統から独立し、創造の自由をもって映画を作る──その理想は、フランスのヌーヴェルヴァーグやヨーロッパ・オートゥール主義への憧れに根ざしていた。彼はハリウッドの外部に“監督の共和国”を築こうとしたのである。

ゾエトロープとは「回転する生命」という意味を持つ古代の映像装置の名であり、コッポラにとってそれは“映画を生かし直す”という象徴だった。

だがこの理想は、コッポラの成功とともに巨大な矛盾を孕んでいく。『ゴッドファーザー』(1972年)で巨額の利益と名声を手にした彼は、同時に「個人の作家性を支える帝国」の頂点に立つことに。

アメリカン・ゾエトロープは、自由の拠点であると同時に、コッポラ自身の夢と権力が結晶した巨大なラボラトリーへと変貌していく。──そして、その理念の“第一の実験”として企画されたのが、『ハメット』(1982年)だった。

フランシス・フォード・コッポラとヴィム・ヴェンダースの対立

題材はその名の通りダシール・ハメットの小説…ではなく、ハメット自身を主人公に据えたジョー・ゴアズのメタ・ミステリー。『血の収穫』(1929年)や『マルタの鷹』(1930年)に代表されるハードボイルド文学の作者を、フィクションの中に召喚するという入れ子構造は、すでにしてポストモダン的なアイロニーを孕んでいる。

当初コッポラはニコラス・ローグやフランソワ・トリュフォーに監督を打診したが、いずれも難色を示した。最終的にそのバトンを受け取ったのが、ドイツ・ニューシネマの俊英ヴィム・ヴェンダース。

異邦人の眼差しをアメリカに向ける──それこそがゾエトロープの理念と重なっていた。しかしこの理想は、やがてアメリカ映画産業の現実に粉砕されることになる。

ヴェンダースは、映画の都ハリウッドに足を踏み入れるや否や、製作総指揮のコッポラと激しく対立。コッポラはアメリカン・ゾエトロープを、監督主導の自由な映画制作の拠点として構想していたが、実際にはその理想が彼自身の「作家性の帝国主義」に転化していた。

ヴェンダースが求めたのは、ハードボイルド文学に潜む敗北と孤独の詩学であり、コッポラが求めたのは興行的に機能するエンターテインメント映画だった。撮影は度重なる中断と再撮を余儀なくされ、製作費は膨張。最終的にはヴェンダースの意図を大きく逸脱した形で完成する。

だがこの断層こそが、のちの『パリ、テキサス』(1984年)に結実する“アメリカへの遠い挽歌”の起点となった。ヴェンダースは『ハメット』の経験によって、ハリウッドという夢工場がいかにして「現実を捏造する装置」であるかを骨身に沁みて理解する。

『パリ、テキサス』におけるアメリカの荒野の孤独は、この挫折の反照だったのだ。

ハードボイルドの幻像──再現された1920年代のロサンゼルス

『ハメット』の舞台は1920年代のロサンゼルス。カキワリのようなセットで再現された街並みは、実在の都市というより、記憶の中のアメリカそのもの。ヴェンダースは、リアリズムではなく“再構築された記号”としてのアメリカを描こうとした。

坂の多い地形を利用して車の停止時にわずかにカメラを傾けるショット、ガラス床越しに人物を見上げる仰角構図──それらの細部には、ドイツ表現主義の残響が漂う。

つまり『ハメット』のロサンゼルスは、フリッツ・ラングが夢見た都市、すなわち“異邦人の記憶の中にしか存在しないアメリカ”として撮られているのだ。

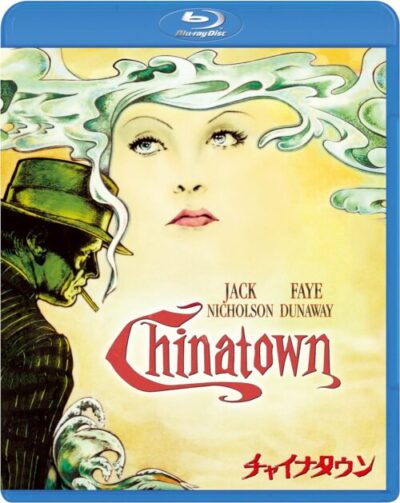

ロマン・ポランスキーの『チャイナタウン』(1974年)が退廃と官能をまとったロサンゼルスを描いたのに対し、ヴェンダースの『ハメット』は人工的な都市模型のように冷たい。

チープなセットの質感が、むしろ虚構の透明度を高めている。観客はその虚構を透かして、アメリカという夢の構造を覗き込むことになる。

『ハメット』を通してヴェンダースが試みたのは、アメリカ映画の様式を模倣しながら、それを内部から崩壊させることだった。ガンファイトもカーチェイスも、どこか緩慢で、アクションとして成立していない。

だがその“ぬるさ”こそが、ヴェンダース流の批評性である。彼はハードボイルドの様式を演じつつ、同時にそれを信用していない。彼のカメラは、銃を構える人物よりも、煙草の煙や雨に濡れた舗道をじっと見つめている。

つまり彼が撮っているのは“事件”ではなく“空気”だ。観客が事件のプロットを追いかけようとするたびに、映像はそれを裏切る。ここにおいて『ハメット』は、語りを解体する映画となる。

ヴェンダースの視線は、ハードボイルド映画の神話──タフガイ、ファム・ファタール、都市の夜──を再現しながら、その裏に潜む虚構性を暴いていく。彼がハリウッドにおいて撮った唯一の映画がこの“脱ハリウッド映画”だったことは、もはや皮肉ではなく運命と呼ぶべきだろう。

『ハメット』の残響──“最後のアメリカ映画”への前奏曲

この映画の最大の弱点、そして同時に最もヴェンダース的な要素は、主人公ダシール・ハメットの不完全さにある。フレデリック・フォレストは、酒と煙草にまみれたタフガイには見えない。

だがヴェンダースはあえてその「弱さ」を受け入れている。ハードボイルドの原点にいた男が、もはやハードボイルドではいられない時代──それが『ハメット』の舞台である。

ファム・ファタールであるはずのクリスタル・リンもまた、魅力の欠如によって物語の推進力を失う。だがそれは失敗ではなく意図的な空洞化だ。すべての登場人物が、かつて存在したジャンルの残骸として配置されている。

ヴェンダースが描いたのは“アメリカ探偵小説の死後”であり、“神話の抜け殻”としてのフィルム・ノワールだった。観客が抱く違和感──なぜ登場人物が魅力的でないのか──こそ、この映画のテーマに他ならない。魅力の欠如は、ジャンルそのものの死を意味しているのだ。

『ハメット』の制作過程でヴェンダースが直面したのは、創作の自由を奪うシステムそのものだった。だがこの挫折がなければ、『パリ、テキサス』は生まれなかっただろう。

彼はこの映画によってアメリカ映画を模倣し、失敗することで、初めて“自分のアメリカ”を発見した。『ハメット』とは、彼にとっての「アメリカ映画の葬式」なのである。

人工のロサンゼルス、機能しない登場人物、空洞化したジャンル──それらすべてが、ハリウッドの夢が終わりを迎えたことを告げている。『パリ、テキサス』の荒野を歩く男の姿は、この映画の残響にほかならない。

ヴェンダースは『ハメット』という墓標を建て、その上に“最後のアメリカ映画”を築いたのだ。

- 原題/Hammet

- 製作年/1982年

- 製作国/アメリカ

- 上映時間/95分

- 監督/ヴィム・ヴェンダース

- 製作総指揮/フランシス・フォード・コッポラ

- 製作/フレッド・ルース、ロナルド・コルビー、ドン・ゲスト

- 原作/ジョー・ゴアズ

- 脚本/ロス・トーマス、デニス・オフラハティ

- 撮影/ジョゼフ・バイロック、フィリップ・ラスロップ

- 音楽/ジョン・バリー

- 美術/ディーン・タブラリス

- フレデリック・フォレスト

- ピーター・ボイル

- マリル・ヘナー

- ロイ・キニアー

- エライシャ・クック

- リディア・レイ

- R・G・アームストロング