『ペイルライダー』(1985)

映画考察・解説・レビュー

『ペイルライダー』(原題:Pale Rider/1985年)は、ゴールドラッシュ期のカリフォルニアで、鉱山開発会社の圧力に苦しむ小規模採鉱者の集落に、一人の牧師が現れる物語。少女ミーガンが父親と共に生活する集落は、悪徳資本家ラフードの手下による妨害と暴力にさらされており、住民は移住か抵抗かの選択を迫られている。そこへ名乗ることなく現れた牧師は、住民の依頼を受けて彼らの身を守る行動を取り、ラフード側は彼の過去を探ろうとしながら対決の準備を進める。集落が移住を余儀なくされる寸前、牧師の存在によって力関係が揺らぎ、両者は緊張状態に向かっていく。

ゾンビ化するイーストウッドの肉体

クリント・イーストウッドが“最後の西部劇”として『許されざる者』(1992年)を撮り、アメリカの神話を自らの手で葬り去ったことは映画史の常識である。

だが、その7年前に彼が監督・主演を務めた『ペイルライダー』(1985年)こそが、実は最も異常で、最もオカルトじみた、ジャンル解体のプレリュードであったことは意外と語られていない。

14歳の少女の祈りに応えて青白い馬に乗って現れる、背中に無数の弾痕を持った牧師。これは西部劇という“死に体のジャンル”の墓場から蘇ったゾンビ(あるいは死神)が、神の代理人として悪党をミンチにしていく、狂気とカタルシスに満ちた幽霊譚なのである!

物語の舞台はゴールドラッシュに沸く、カリフォルニアの採掘キャンプ。強欲な大企業の社長ラフード一味に土地を奪われかけ、愛犬まで撃ち殺された14歳の少女ミーガンが、神に向かって悲痛な祈りを捧げる。

その直後、新約聖書「ヨハネの黙示録」第6章第8節の一文──「見よ、青白い馬(ペイル・ホース)が現れ、乗っている者の名は“死”といった」──をそのまま映像化したかのように、雪山から黒装束の男が馬に乗ってヌルリと現れるのだ。最高にイカれた登場シーンである。

イーストウッドが演じる“牧師と呼ばれる男”は、西部劇の伝統的なヒーロー像を根底から覆す。彼は襟に白いカラーをつけた聖職者として共同体に迎えられるが、いざとなれば巨大なヒッコリーの棒で悪党を半殺しにし、コルト・ネイビーのシリンダーを鮮やかに交換しながら容赦なく鉛玉をブチ込む。

人を救う牧師の衣と、人を殺す処刑人の暴力。この凄まじい矛盾を、イーストウッドは眉一つ動かさず、ただ圧倒的な冷たさをもって体現する。

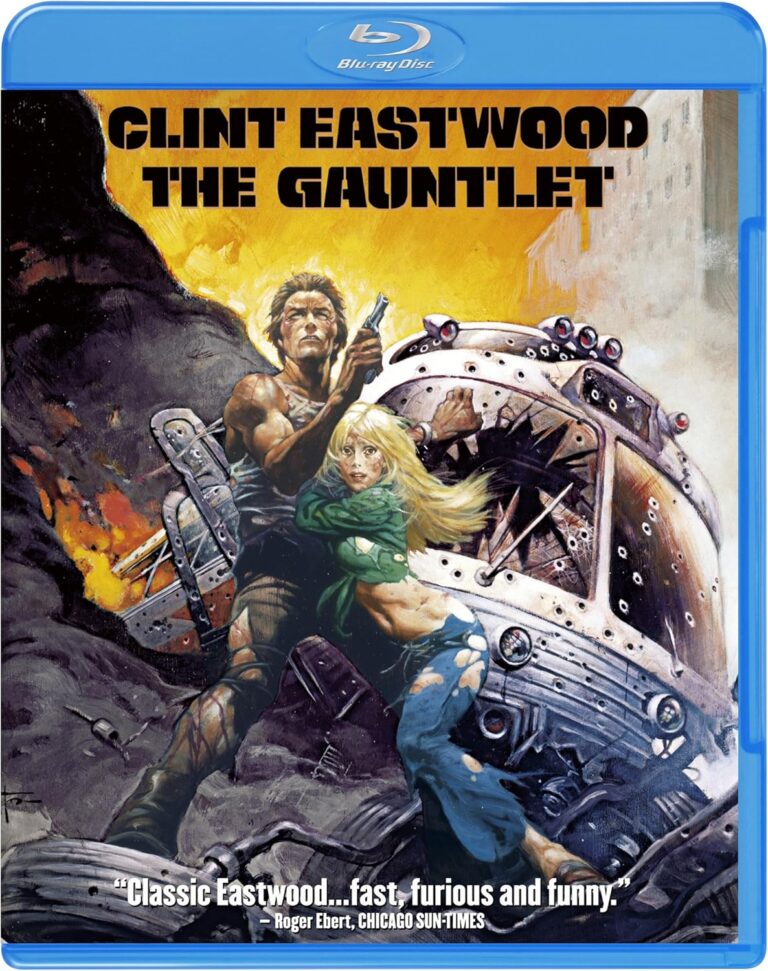

そもそも、イーストウッドの映画的ペルソナは常に不死性と結びついてきた。セルジオ・レオーネの『荒野の用心棒』(1964年)では鉄板の胸当てで銃弾を弾き返し、『奴らを高く吊るせ!』(1968年)では首を吊られても生き延び、『ガントレット』(1977年)では何万発もの銃撃を浴びながら生還する。

そして『荒野のストレンジャー』(1973年)では、地獄から復讐に戻ってきた死者であることを強烈に匂わせた。『ペイルライダー』は、その系譜の総決算といえる。

劇中、入浴中の彼の背中には6つの生々しい弾痕が刻まれていることが明かされる。牧師は、かつて悪徳保安官ストックバーン(ジョン・ラッセル)に蜂の巣にされて死んだ男なのだ。

ここでのイーストウッドは、一度死んで、神の怒りとして再起動させられた生物兵器である。だからこそ彼の歩く足音(拍車)は異常なまでに甲高く響き、彼がコルトを抜く時、そこには正義の熱狂ではなく、業務的で冷徹な死の執行の匂いしかしないのである。

暗黒王子サーティースが仕掛ける「縦」の幾何学

この映画が単なる痛快娯楽作にならず、どこか冥界の空気を纏った幽霊譚として成立している最大の理由は、撮影監督ブルース・サーティースの存在にある。

暗黒の王子(Prince of Darkness)の異名をとるサーティースは、イーストウッドと長年タッグを組み、ハリウッドの常識を無視した“アンダー露出(暗すぎる画面)”を愛した男だ。

本作でも彼の狂気は冴え渡っている。屋外のシーンでは、カリフォルニアの秋の美しい陽光が木々や岩肌を黄金に輝かせる、神話的な美しさを提示する。

しかし、ひとたび屋内に入ると、そこは闇だ。フィルライトを極端に嫌うサーティースのカメラは、登場人物の顔の半分を漆黒の影で覆い隠してしまう。

この極端なハイ・キー(屋外)とロー・キー(屋内)の切り替えが、観客の無意識に「この物語は現世とあの世の境界線上で起きている」という感覚を植え付ける。プレチャーの顔が暗闇の中からヌッと浮かび上がる時、我々は彼が光の側の人間ではないことを視覚的に叩き込まれる。

さらに見逃してはならないのが、構図の革命だ。ジョン・フォードの『駅馬車』や『捜索者』などのクラシックな西部劇は、常にモニュメント・バレーの地平線といった、開拓精神を象徴する水平の広がりが強調されてきた。

だが、『ペイルライダー』の画面は徹底的に垂直(タテ)である。険しい雪山の斜面、そそり立つ木々、深い渓谷、そして見上げるほどの巨岩。イーストウッドは意図的に「縦」のラインを強調するロケーション(アイダホ州ボルダー山地など)を選び抜いた。

なぜか? それは、プレチャーという存在が「フロンティアを横断する人間」ではなく、「天国(上)と地獄(下)を行き来する超常的な存在」であることを示すための視覚的レトリックだからだ。

彼は常に高みから馬に乗って下界へと降りてきたり、逆に深い谷底から湧き上がるように現れたりする。サーティースの暗黒のカメラと、イーストウッドの縦の空間把握。この二つが完璧に噛み合うことで、ただのガンマンの物語が、荘厳な神事へと次元上昇しているのである。

成仏できない「西部劇の亡霊」と『許されざる者』への布石

本作が公開された1985年という時代背景を考察すると、この映画の不気味さの正体がさらに鮮明になる。 1980年代半ば、西部劇というジャンルは完全に死んでいた。

1960年代後半からサム・ペキンパーらが『ワイルドバンチ』(1969年)で英雄神話を血みどろに解体(反・西部劇)し、70年代にベトナム戦争の疲弊を経て、80年代の観客はもはや『スター・ウォーズ』(1977年)などのSFアクションにしか興味を持っていなかった。

ローレンス・カスダン監督の『シルバラード』(1985年)が、若手スターを集めて西部劇を明るいお祭りとして蘇らせようと無邪気に奮闘していたのに対し、イーストウッドのアプローチは全く違った。彼はジャンルを蘇生させるのではなく、死体(亡霊)のまま歩かせることを選んだのだ。

『ペイルライダー』の物語構造は、名作『シェーン』(1953年)の完璧なトレースである。流れ者がやってきて、開拓者を助け、悪党を倒し、少年の「行かないで!」という叫びを背に去っていく。

だが、シェーンが血の通った人間としての哀愁を漂わせていたのに対し、プレチャーは初めから死んでいる。彼が倒す悪徳保安官ストックバーンと6人の助手たちも、まるで揃いのロングコートを着た死神の分身のように無機質だ。

ここではもはや、法や正義といったアメリカ的イデオロギーは語られない。あるのは、悪事を働いた者には、必ず死(罰)が訪れるという、旧約聖書的な因果応報のシステムだけ。

イーストウッドは、クラシックな西部劇の記号だけを抽出し、それを幽霊譚として再構築することで、西部劇というジャンルそのものの葬儀を執り行ったのだ。

この作品で超自然的な復讐劇の極致を描き切ったからこそ、彼は7年後の『許されざる者』において、神も幽霊も介在しない、ただ無様で泥臭い暴力のリアルを描くことができたのだろう。

『ペイルライダー』は、自らが築き上げた無敵のガンマンという神話を、自らの手で美しく、そして残酷に終わらせるために必要不可欠だったのである。

- 監督/クリント・イーストウッド

- 脚本/マイケル・バトラー、デニス・シュリアック

- 製作/クリント・イーストウッド

- 製作総指揮/フリッツ・メインズ

- 撮影/ブルース・サーティース

- 音楽/レニー・ニーハウス

- 編集/ジョエル・コックス

- 美術/エドワード・C・カーファグノ

- 恐怖のメロディ(1971年/アメリカ)

- アイガー・サンクション(1975年/アメリカ)

- ガントレット(1977年/アメリカ)

- ファイヤーフォックス(1982年/アメリカ)

- ペイルライダー(1985年/アメリカ)

- ホワイトハンター ブラックハート(1990年/アメリカ)

- 許されざる者(1992年/アメリカ)

- パーフェクト・ワールド(1993年/アメリカ)

- マディソン郡の橋(1995年/アメリカ)

- トゥルー・クライム(1999年/アメリカ)

- スペース カウボーイ(2000年/アメリカ)

- ブラッド・ワーク(2002年/アメリカ)

- ミスティック・リバー(2003年/アメリカ)

- ミリオンダラー・ベイビー(2005年/アメリカ)

- グラン・トリノ(2008年/アメリカ)

- チェンジリング(2008年/アメリカ)

- インビクタス/負けざる者たち(2009年/アメリカ)

- ヒア アフター(2010年/アメリカ)

- J・エドガー(2011年/アメリカ)

- アメリカン・スナイパー(2014年/アメリカ)

- ハドソン川の奇跡(2016年/アメリカ)

- クライ・マッチョ(2021年/アメリカ)

- 陪審員2番(2024年/アメリカ)

![ペイルライダー/クリント・イーストウッド[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/91GKzNLSc8L._AC_SL1500_-e1757657256224.jpg)

![許されざる者/クリント・イーストウッド[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/816mGTQJANL._AC_SL1500_-e1757660600325.jpg)

![荒野の用心棒/セルジオ・レオーネ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81XzExfS3nL._AC_SL1230_-e1707304420678.jpg)

![シェーン/ジョージ・スティーヴンス[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51o1NDn1HVL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1770766920727.webp)